今日は、全学年、2時間目と3時間目に国語と算数の定着度調査を行いました。子供たちにとっては、学校で習ったことがどれくらい身に付いているのかを確認するための調査、先生たちにとっては、指導したことをどれくらい定着させることができたかを確認するための調査です。

じゃまにならないように、教室をのぞいてみると子供たちが真剣にテスト用紙に向かっていました。いつもとは少し違うテストです。教室に入っただけで、緊張感が伝わってきました。「できてるかなぁ?」子供たちの答案用紙が気にはなったものの、じゃまになってはいけないので、すぐに教室を出ました。

放課後、職員室では先生たちが一生懸命丸付けをしていました。時々先生たちの残念そうな声、悔しそうな声、喜ぶ声、驚いている声などが聞こえてきます。先生たちは、自分の指導を反省しているようでした。

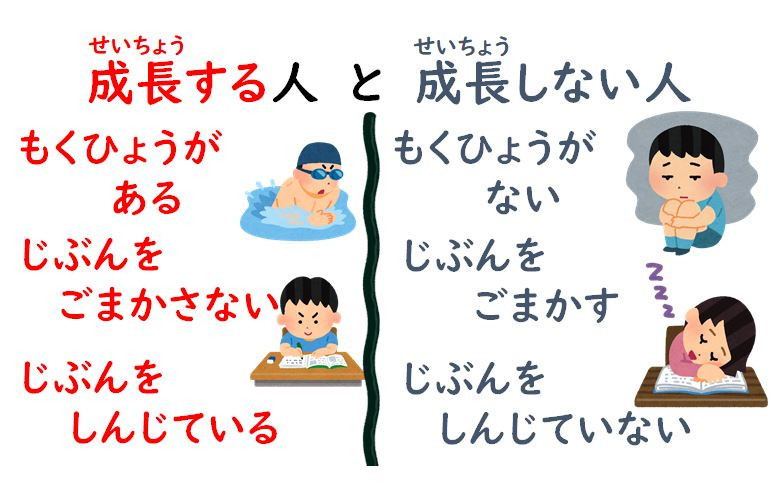

分析をした後、答案用紙は子供たちに返却されますが、テストは返された後がとても大事です。3学期は始まったばかり、何が身に付いていて、何が身に付いていないのか、一人一人自分としっかり向き合うことが必要です。逃げてはいられません。2学期の東っ子の会で、「成長する人と成長しない人の違い」を子供たちに伝えました。成長する人は、「目標がある人」「自分をごまかさない人」「自分を信じている人」。次の学年で困らないためにも、今の学年の内容は今のうちにしっかりと定着させられるよう成長する人でありたいですね。

保護者の皆様もお子さんの点数が気になると思いますが、御家庭でも答案用紙をいっしょに見ながら、お子さんが目標をもてるように、そして自分を信じることができるようにお子さんとたくさん話をしてあげてください。「勉強するって楽しいな」「がんばりたいな」子供たちがそう思えるよう、私たちも子供たちと接しています。

2学期の終業式が終わった後、高学年の子供たちが5年生の教室前のスペースに集合しました。低学年・中学年の担任以外の先生たちも子供たちの横に並んでいます。学年で集まることはあっても、高学年団で集まるということはほとんどありません。子供たちもなぜ集合させられているのか、分かっていない様子です。「高学年としてのあり方に関する指導なのか?」「何か問題が起こって叱られるのかなぁ?」・・・そんな思いの子供たちもいたかもしれません。いつもは楽しく過ごしているスペースに異様な緊張感が漂っていました。

静かに整列した子供たちを前に、5年生の先生が出てきて話を始めます。終業式での校長先生の話を受けて、6年生、5年生が2学期も委員会活動やあいさつ運動などをよく頑張ってくれたこと、高学年として見事に役割を果たしたことへの感謝の気持ちが伝えられました。子供たちもお話しされる先生の方をじっと見つめ、すばらしい聞き方をしています。

しかしながら、集合した目的は別にあったようです。

「今日、こうして皆さんに集まってもらったのは、私の話を聞いてもらうためではありません。では、主役をお迎えしましょう。」

子供たちの前に、6年生の担任の先生が笑顔で立ちました。何かを察した子供たちの中に、笑顔で手をかざしている子がいました。5年生、6年生の子供たちがお世話になった先生が結婚されたという報告でした。

3階のスペースの空気が一挙にお祝いムードになり、たくさんの子供たちの笑顔が見られました。

5年生の子供たちは、昨年度、担任していただきました。6年生の子供たちは、今年度、担任をしていただいています。この先生と子供たちとの関係がよく分かる結婚報告会でした。今年度いっぱいは、今まで通りの呼び名で通したいとのことですが、改姓後の名字はその会場にいた先生と偶然にも同じになります。子供たちの中には変な誤解をして喜んでいた子もいたので、誤った情報が広がらないか少しだけ心配になりました。

サプライズの瞬間、同じ空間にいられたことで、幸せな気持ちを分けてもらったような気がします。「友情は喜びを二倍にし、悲しみを半分にする」「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい」そんな言葉を思い出していました。

来年もステキなニュースをたくさん聞けることを願っています。

グラウンド一面に雪か霜のような白いものを確認することができます。

昨日、22日(日)に浅羽ジュニア野球クラブの関係者の方々、市内在住の袋井市役所職員の方々がボランティアで校庭に防塵剤の散布を行ってくださいました。以前は職員が行っていた作業でしたが、学校職員の負担軽減のために動いてくださった方々がいて、本校では地域の方々が我々の代わりに作業をしてくださるようになりました。広い広いグラウンドに散布するのは、たいへんな作業であったと思います。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

校庭の草刈りもしばしば行ってくださっている浅羽ジュニア野球クラブの皆様には、直接感謝をお伝えすることもなかなかできていません。皆様のお心遣いに感謝しております。