朝の時間に算数の月例テストが行われました。真剣な子供たちの姿がとてもステキでした。一生懸命な姿は、人を惹きつけます。真面目な子供たちの姿が、かっこよかったです。

毎月一回、国語と算数の月例テストを実施してきました。基礎基本の定着を目的にして、年7回実施しました。90点以上を合格とし、今年は、タブレットで実施する回も設けました。月例テストへの取組を通して、基礎基本を定着させることはできましたか。

以前から言われていることですが、学力、学習意欲の両面で二極化が進んでいると言われます。学年が上がるにつれ、あるいは、中学、高校、大学と上級学校に進むにつれ二極化の傾向が強まるという人もいます。でも、二極化の傾向は、すでに小学校で表れ始めているようにも感じます。

勉強ができる、できないではなく、最初は、勉強が好きか、嫌いか、頑張れるか、頑張れないかといった気持ちの面での差のような気がします。それが学習態度につながり、学力につながっていくのかもしれません。

月例テストが終わりました。真剣に向き合えましたか?まずはそこのところをしっかり振り返りたいですね。「やれば絶対にできる!」そう信じています。

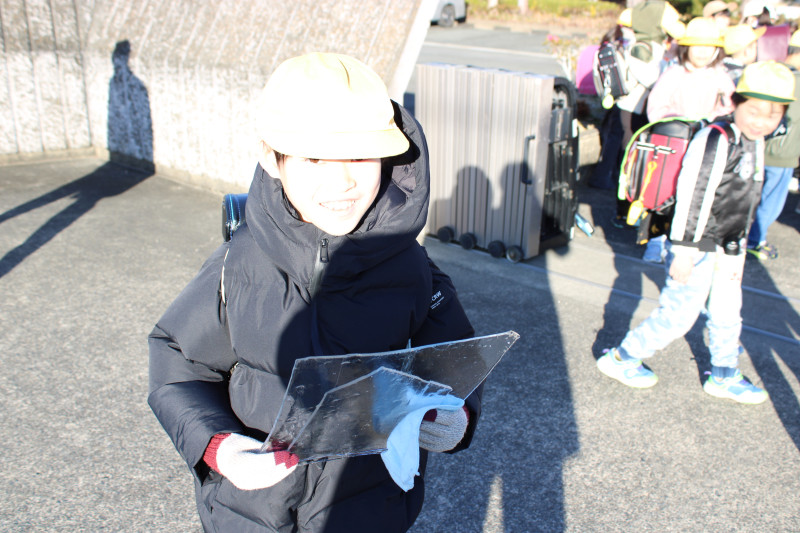

今週は一週間、浅羽中学の生徒さんが本校に朝のあいさつ運動に来てくれました。

中学生によるあいさつ運動も今年度は今日が最後、いっしょにあいさつ運動ができて、子供たちも私もとっても幸せな気持ちになりました。

今日は、風はありませんでしたが、底冷えのする寒い朝でした。それでも、たくさんの子供たちがあいさつ運動に集まりました。4年生の青空委員会の子供たちもあいさつ運動に加わり、正門周辺はかなりの大人数で大賑わいでした。みんなでいっしょに何かするというのは楽しいものです。

皆、本校の卒業生でしたが、すっかり立派になっていて、うれしいような、でも小学校からは遠く離れていってしまったようでどこか少しさみしい気持ちもありました。どの生徒さんも、「清々しい」「さわやかな」中学生でした。ありがとうございました。

中学生と小学生では、接してみると大きな違いがあります。あいさつにしても立ち居振る舞いにしても、中学生は大人な感じがします。話し掛けると、返ってくる言葉は敬語です。小学生で敬語を使える子は限られています。言葉遣いだけをみても、大人だなぁと感じます。今日来た中学生は、帰る前に「小学生って、すごく明るくていいですね。」と自分の感じたことを私に伝えてくれました。

昨日来てくれた中学生は、「小学生のあいさつは元気があってとってもいいですね。」と言ってくれました。本校の子供たちのよさを褒めてもらってすごくうれしくなりました。

6年生も4月からは中学生。みんな立派な中学生になっていくのでしょうね。どんな中学生になりたいのか、理想を描いて進んでほしいです。

袋井市では、地域の方々の御協力を得て、子供たちが様々な体験活動、文化活動を行うことができる「放課後子ども教室」を開設しています。本校区でも「浅羽東小学校放課後子ども教室」として、年間14回、様々な内容で開催していただきました。

以前は50人、60人の子供たちが参加していたようですが、コロナ禍で数年間開催することができませんでした。コロナ禍が明け、再開して3年経とうとしていますが、以前のように参加者が集まらない状況があります。今年は、放課後児童クラブの子供たちにも活動に参加してもらい、多くの子供たちが活動を楽しむことができました。

今日は閉講式と最後の活動として、子供たちのリクエストが多かったドッジボールを行いました。子供たちはドッジボールを思い切り楽しんだことと思います。

放課後子ども教室は、地域の皆様のボランティアによって成り立っています。今年も多くのボランティアスタッフの皆様が子供たちのために一生懸命活動を考え、ステキな交流と活動の場を与えてくださいました。子供たちを愛し、地域の宝として大切に育んでくださっているボランティアスタッフの皆様には感謝しかありません。子供たちが本当にお世話になりました。ありがとうございました。