先週14日(金)の午後6時から、スクールガードリーダーの海野さんと袋井市教育委員会指導主事にも御出席いただき、今年度2回目の「浅羽東小学校子どもガード協議会代表者会」を開催しました。

浅羽北自治会連合会長様、安全推進部会長様、諸井・浅羽・山の手三地区の自治会長の皆様、同三地区の地域防犯推進員の皆様、同三地区の民生委員の皆様、学校運営協議会委員の代表者様が御来校くださり、子供たちの登下校や地域における生活の安心・安全のために協議しました。

今年度、市内では50件近くの不審者情報が出されていますが、幸い、本校の子供たちが直接被害に遭うような案件は発生していません。小中学生の交通事故も20件弱発生していますが、今年度は本校児童が巻き込まれる事故は発生していません。油断は禁物ですが、子供たちが安全に登下校できているのもガードボランティアさんをはじめとする地域の皆様の見守りのおかげと感謝しております。

代表者会では、「登校班によっては列がバラバラになっている班があって心配だ」「集団登校から遅れて一人で登校する子を時々見かけて心配になる」といった声がありました。下校時にも交通量の多い道路を低学年の児童が一人で歩いているのを見ると心配になるという意見もありました。各御家庭でも、お子さんが安全に登下校できるよう御指導をお願いいたします。

来年度の子どもガード協議会の組織の確認も行われました。地域の皆様の善意によって成り立っている組織ですが、本校PTAも本組織の構成員、主たる構成員であることを保護者の皆様にもしっかりと御理解いただきたいと思います。これからもPTAと地域の皆様とで力を合わせて、子供たちの安心・安全を守っていきたいと思います。

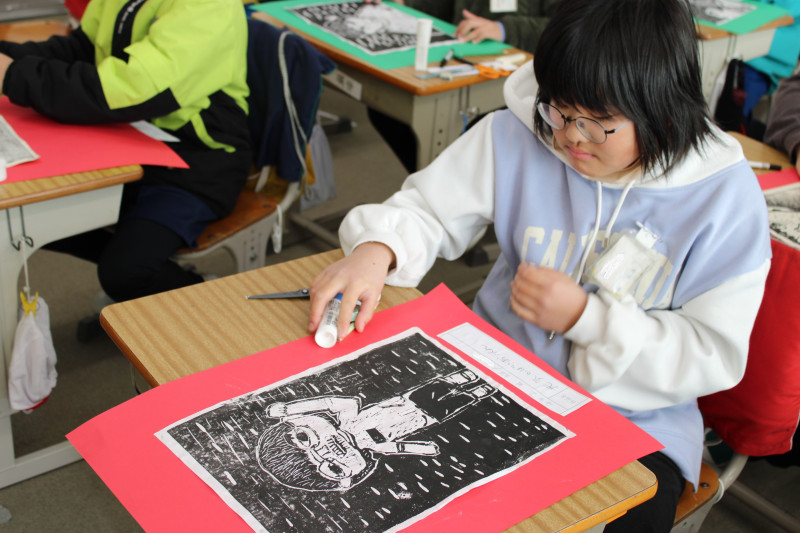

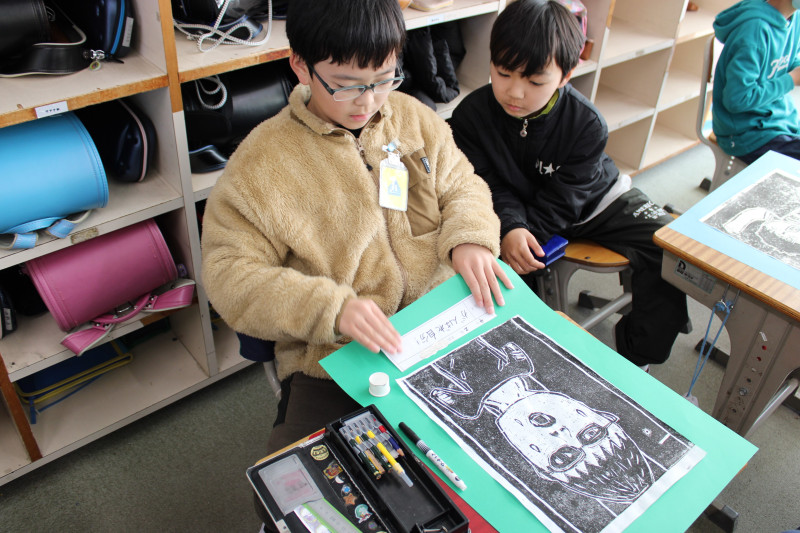

4年生が図工で制作した版画を台紙に貼っていました。作品のタイトルも台紙に貼りました。作品のタイトルは・・・、悩んでいる子もいました。

数週間前、子供たちが一生懸命彫っている様子を参観したことを思い出します。その時は、作業の進み具合を見ながら、正直、「大丈夫かな~」「完成させられるのかな」と心配な気持ちになりました。黙々と作品作りに取り組んでいる子もいれば、少々飽きてしまった様子の子もいて声をかけたことを思い出します。彫っている時には、どんなふうに刷り上がるのか、なかなか想像できませんでしたが、今日見せてもらった作品は、ステキな物ばかり。どの子の作品にも個性が表れていました。版画で描かれた顔と本人の顔を交互に見てみると、「あ~、なるほど!」と思えるくらい特徴がよく出ていました。

子供たちにとって、達成感のもてる学びになったのではないかなと感じます。

御家族にもぜひ、作品を見ていただきたいと思います。お子さんの図工や書写の作品をしっかり保管しておいて、並べてみると、お子さんの成長が感じられると思います。

毎朝、正門でのあいさつ運動を続けてきた2年生。今朝も登校してきた子供たちからだんだんと人が集まってきて、最終的には青空委員会の子供たちも含め、たくさんの子供たちが正門周辺であいさつの声を響かせてくれました。

しばらく前に、2年生の学級では、いっしょにあいさつ運動をしてくれた6年生(5、6人)にお礼をしたいという話が子供たちの間から出てきたそうです。折り紙で何か作ってプレゼントをするという案も出たそうですが、今日、2年生の先生が持ってきたのは、子供たち手作りのメダルでした。5、6人の6年生に対して、18人の2年生がそれぞれ「いっしょにあいさつしてくれてありがとう」などのメッセージを書いたメダルを作ったようです。「6年生のお姉さんたちがいたから、ぼくもあいさつ運動に出ようと思った。」と言っていた男の子がいたことを担任の先生が教えてくれました。

「3学期は、感謝の気持ち、『ありがとう』の気持ちを相手に伝える学期です。」始業式で、子供たちにそんな話をしました。感謝の気持ちをきちんと伝えることは大切だと分かってはいましたが、今日は2年生の姿から、私も感謝の気持ちを伝えていこうと思わされました。

朝からステキな光景に出会えました。

いつもであれば、月曜朝の子供たちは、あまり元気がない状態です。しかし、今朝は、あいさつを返してくれる子供たちが多く、あいさつ運動をしてくれていた子供たちにもいつも以上に活気があるように感じました。今日一日頑張れば、明日は祝日でまたお休み・・・という心理がはたらいていたのかもしれません。

さて、今日の午後は、1年生から3年生の授業参観会、懇談会を行いました。上の学年の子供たちとは違って、気持ちが表情に表れている子が多く、子供たちはニコニコでした。おうちの人が来てくれることがよっぽどうれしかったのでしょう。

私たち教職員が目指している学校経営目標は「全ての子供の成長を保障できる温かな学校づくり」です。校内に子供たちを包み込むような温かさはあったでしょうか。そして、お子さんは確実に成長できているでしょうか。

学校だけの力で子供たちが成長できるわけではなく、学校が担っているのは、わずかな部分なのかもしれません。それでも、年間200日以上、一日の1/3から1/4の時間を学校で過ごしているのですから、子供たちの成長に対する学校の責任は大きいと思っています。

子供たちのよりよい成長のために、そして、よりよい浅羽東小をつくりあげていくために、保護者の皆様のお知恵とお力をお借りしながら同じ思いで前に進んでいきたいと思っています。懇談会で、そんな前向きな話合いができているといいなと思います。

本日はありがとうございました。

今週月曜日が立春でしたが、今週は厳しい寒さが続いています。今朝は分厚い氷を手に持ちながら登校してくる子が何人もいました。手袋をせずに登校してくる子も何人も見かけました。そして、今日も半袖半ズボンで登校してくる子もいました。子供は風の子だなぁと思わされます。

例年であれば、1月下旬が寒さの底になるのですが、今年は今週が寒さの底なのかもしれません。そんな寒さの中でも、2年生の子供たちは正門で当たり前のようにあいさつ運動をしてくれていました。大きな声で「おはようございまーす」とあいさつをしてくれる子供たちの姿に頭の下がる思いがします。ずっと続けてくれていることに感動します。

昨日、2年生の先生が「どうしてあいさつ運動を続けてこられたの?」と子供たち一人一人に質問したそうです。「先生がほめてくれるから」「先生に『やってみようよ!』と言われたから」という子もいれば、「あいさつするとあいさつが返ってくるからうれしい」「みんなにあいさつすると自分が気持ちよくなるから」という子もいました。一番多かった答えは、「みんなでやっていると楽しいから」という理由だったそうです。仲間がいる、仲間と何かするのは楽しい、そう感じられるってステキなことだと思います。「やらされている」という感覚ではなく、「やりたい」「やってみよう」という感覚だから続けられているのだと思います。

勉強でもそんな感覚がもてたら、いいですよね。

厳しい環境下でも頑張っている人ってすごいなと思います。

この厳しい寒さの中でも、ガードボランティアの皆さんは、いつもと同じように学校まで子供たちと一緒に歩いて来て、学校前の横断歩道などで子供たちに声をかけてくださっています。本当にありがたいことです。

「ありがとうございます。」

職員玄関に置いてあるカランコエのつぼみも膨らんできました。春はもうすぐです。