本日の放課後、明日から始まるこしんでんアート展のための作品展示を職員が行いました。

学校の体育館が、美術館に生まれ変わり、子供たちの作品一枚一枚が展示されました。図工作品と書写の作品の中から、子供が自分でアート展に出品する作品を一つ選びました。作品には、子供たちの思いやこだわりがつまっていて、個性もよく表れています。子供たちの作品一つ一つを見ながら、先生たちの会話も弾んだようです。展示された作品を見ているだけで、心が温かくなります。

<浅羽東小 こしんでんアート展>

場所: 体育館

日時: 11月19日(火)~22日(金)

午後2時30分から午後4時まで ※22日(金)のみ15時45分まで

一部のクラブ活動の作品も展示しています。こしんでん集会当日は、子供たちの発表もあるので、時間帯によっては体育館が混み合い、じっくりと作品を見る時間がないかもしれません。お時間があるようでしたら、火~木曜日にも、ぜひお出かけください。

御来校の際は、名札を付けて職員玄関からお入りください。感想カード「いいとこみっけカード」を御記入くださると幸いです。子供たちへの勇気づけとなります。

昨日から今日にかけて全学年で12月3日に行われる持久走記録会に向けての試走が行われました。力いっぱい走る、頑張る子供たちの姿に感動します。

走るのが苦手・・・という子もいます。苦手なことにもチャレンジする、苦手なことでも頑張る子供たちの姿には勇気をもらいます。

応援する姿もかっこいい!

そして、今日は東こども園の園児たちが園外保育に本校の「古新田の森」や駐車場でドングリを拾いに来ました。「ドングリころころどんぶりこ~」と歌いながら拾う姿や、坂道を笑顔でただただ走る姿などなどにほっこり!

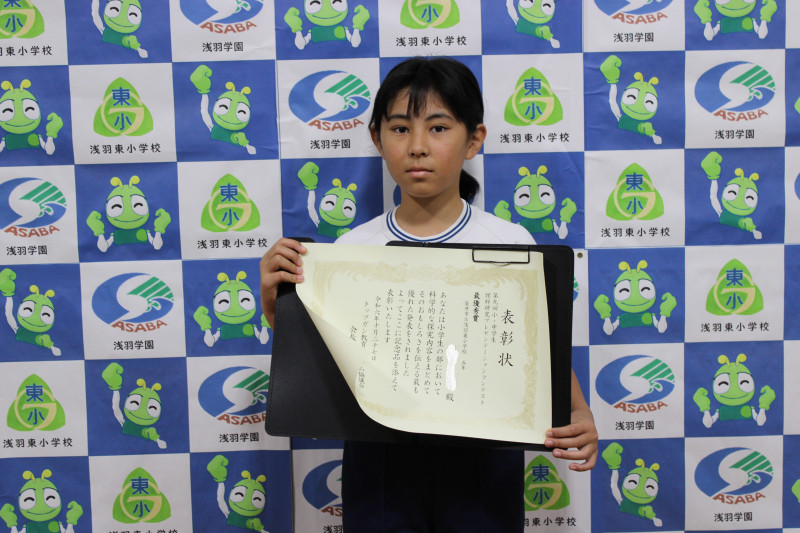

今日は、朝の時間帯に図工の作品や理科の自由研究、読書感想文など様々なコンクールで優秀な成績を収めた子供たちの表彰式を行いました。校長室で表彰式を行い、他の子供たちは、教室で参加するというかたちをとりました。

8人の子供たちに賞状を手渡しましたが、立派な賞状だけでなく、中には記念品が添えられているものもありました。夏休みの宿題などで、頑張って取り組んだ成果です。お家で額に入れて飾るなど、大切にしてください。

賞状を手にするチャンスはだれにでもあると思いますが、賞を得ることだけが目的ではありません。大切なのは、チャレンジすること、そして興味をもったことに打ち込むことだと思います。自分の可能性をどんどん広げてほしいです。

市民ひとり一句一首運動で入選した子供たちの作品がステキだったので、紹介します。

優秀賞「せみがなく みんみんみんと いきている」

佳作「あさがおが さいたがかれた かなしいな」

佳作「ゲームじゃない はじめてとった かぶとむし」

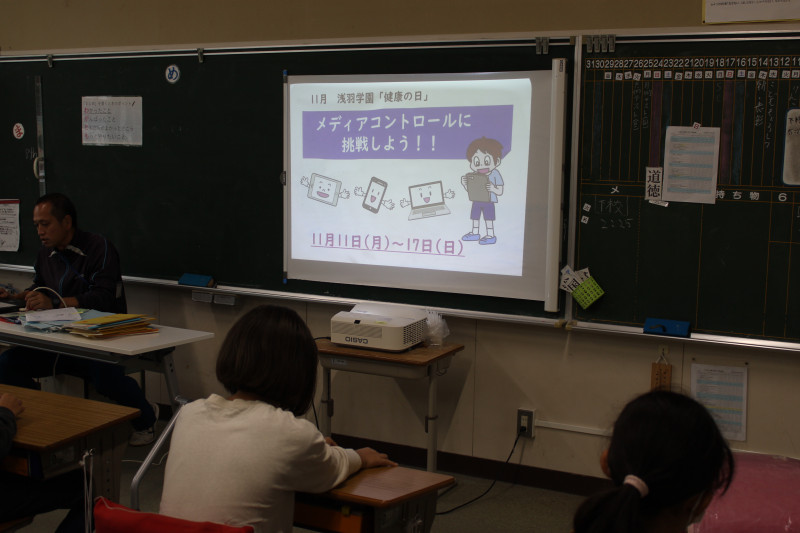

先週7日(木)に、浅羽学園保健委員会が開かれました。昨年までは、学校保健委員会というかたちで学校ごと開催していたものを今年は学園で開催し、本校から12人のPTA役員の皆様が参加をしてくださいました。

今年のテーマは、「With メディア ~家庭での声かけ、働きかけを考えよう~」でした。中学校と4つの小学校の保護者がグループをつくり、各御家庭でネット、スマホのルールをどうしているのか、事例を元にして話し合いました。オンラインゲームにはまってしまった小学生、食事中も友達にメールの返信をしなくてはならない小学生、学校から帰るとずっとスマホを手放せない中学生・・・3つの事例が出てきました。

どの家庭でも悩みはあるようで、グループごと、話し合いが盛り上がっていました。

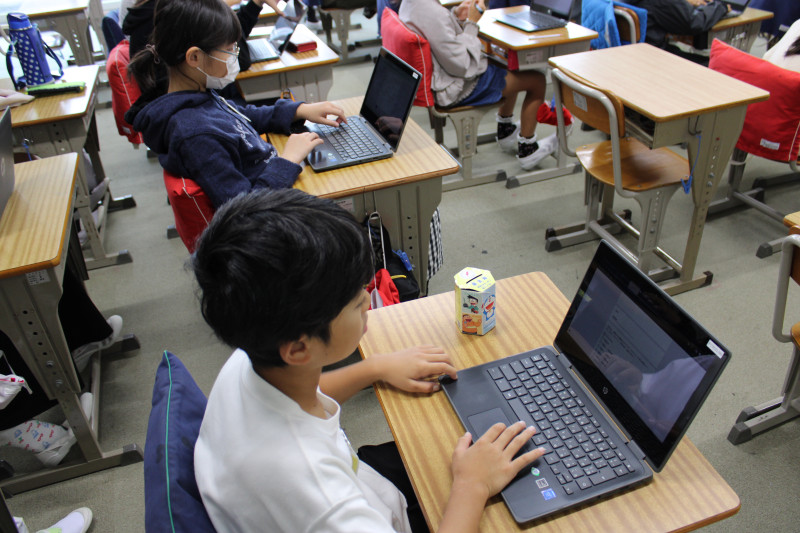

本校では、本日、学園「健康の日」として、今日から17日(日)まで行う「メディアコントロール・ウイーク」の指導を行いました。子供たちは、どれくらいメディアに触れているのだろう、小学生はどれくらいスマホを使っているのだろうと興味をもって参観していました。ある高学年のクラスでは、寝るときもスマホをもって布団に行く人?と担任の先生が尋ねると、クラスの半分以上の児童が手を挙げていました。私にとっては衝撃でした。この子たちがスマホを手放せなくなっているとしたら・・・驚きではなく、ショックです。

保健室の先生たちが作ってくださった今日の資料では、「インターネット、スマホの利用時間と脳の発達」の話や「スマホを使っている時間と数学のテストと勉強時間の関係」に関する研究結果が話題となりました。

私たちの生活を便利にしてくれる一方で、マイナス面も指摘されるスマホなどのメディア利用です。自己コントロールが十分にできない子供たちに与えるには、大人がしなくてはならないこと、考えなくてはならないことがたくさんあるなと思わされます。SNSを介したトラブルも心配です。大人が、子供を守る意識を高めていかなくてはなりません。

今週、子供たちがメディアコントロールに挑戦します。メディアに触れる時間をどれくらいにしようか、自分で考え、自分で決めて、チャレンジします。保護者の皆様、御家族の皆様の御理解と御協力、見守りと励ましをお願いいたします。