本日袋井市教育委員会の教育委員の皆様が本校を訪問してくださいました。学校訪問を通して、教育現場の実情や課題を把握し、より良い教育を推進するため現場や事務局に意見や提言を行うための訪問です。

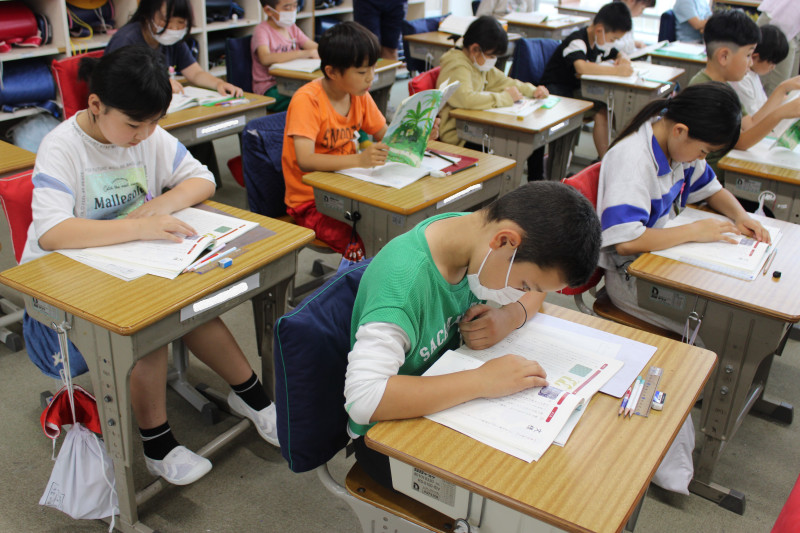

校長から本校の紹介をするにあたり、重点目標を中心にお話をさせていただきました。「相手を大切にして聞くこと」を重点のひとつにしていることをお伝えした上で、授業参観もしていただきました。どのクラスもとても静かに・・・という状況ではありませんでしたが、聞くときは聞くというけじめを子供たちがつけていると感じられるクラスもあったと感想を教えてくださいました。

様々な人に学校を見ていただくことは大切なことだなぁとあらためて感じました。突然のお客様の教室への入室で驚いた子もいたようですが、普段通りがんばっている姿がたくさん見られました。

ここ数日、朝の空気は少しひんやりとしています。今朝は気持ちのよい青空が広がっていましたが、日差しの下では暑さを感じる陽気となりました。例年であれば、まもなく梅雨入りの頃ですが、今年は梅雨前線がまだまだ南にあるようです。

毎週火曜日は、袋井図書館の職員が来校し、図書館の整備や絵本の読み聞かせ、図書館運営のお手伝いなどをしてくださいます。また、昼の放送の時間にも、本の読み聞かせや本の紹介をしてくださっています。

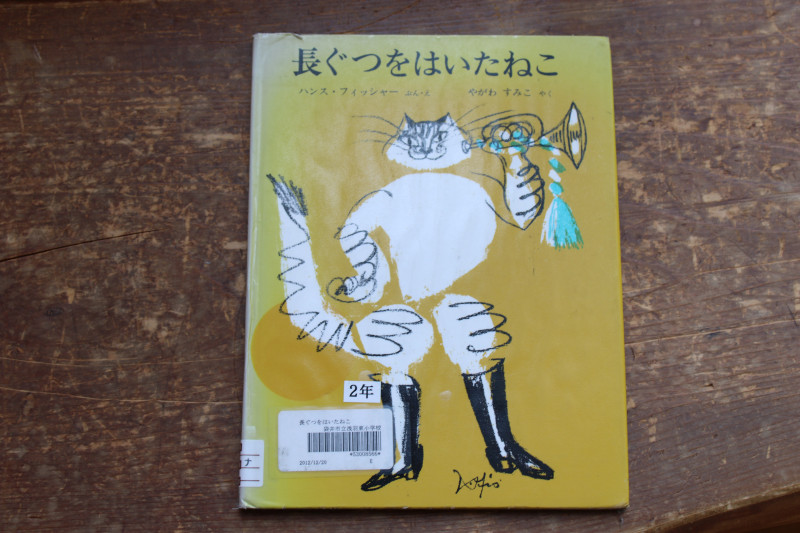

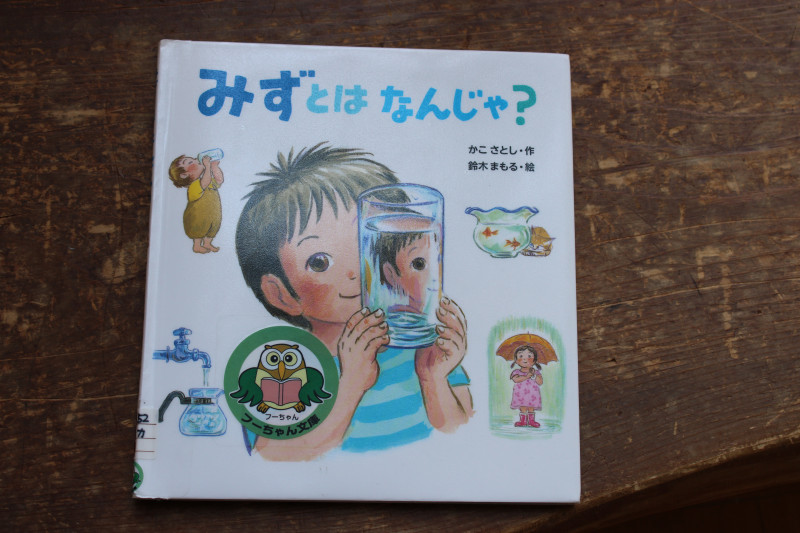

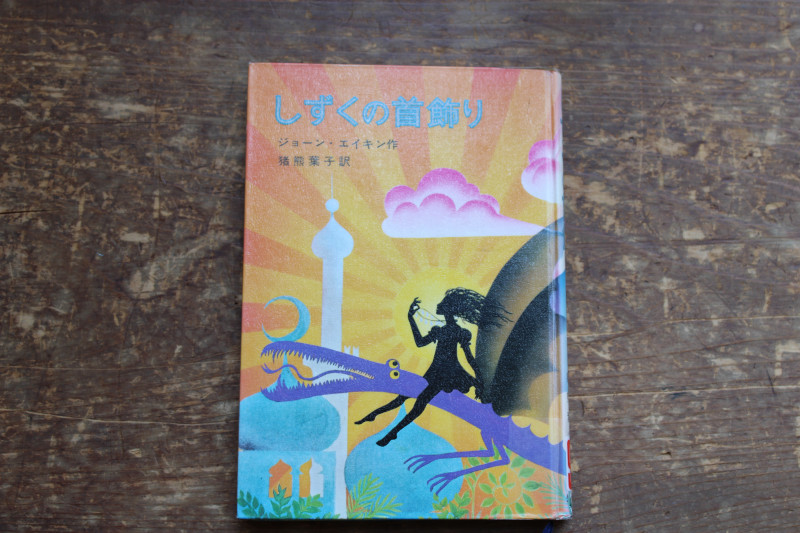

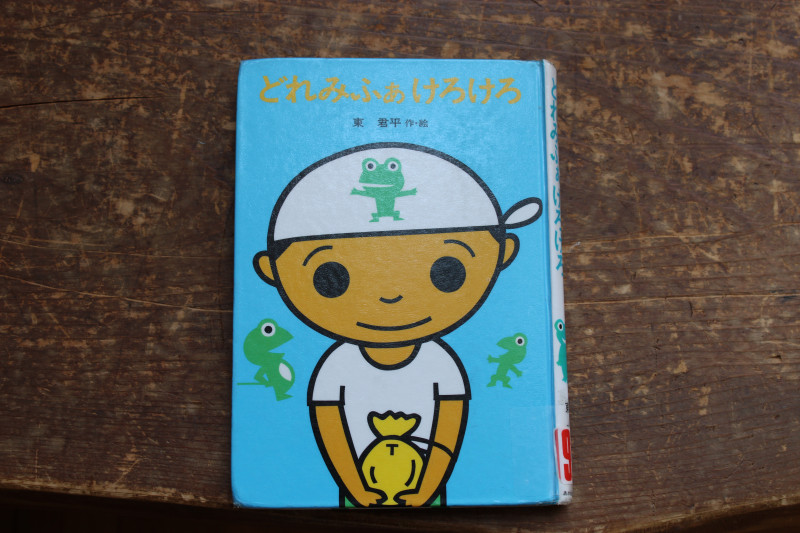

今日の昼の放送では、まもなくやってくる梅雨の期間に読書を楽しむことができるよう何冊かの本を紹介してくださいました。

袋井市でも学校でも、読書活動を推進していますが、本を読まなくなった子供が増えたという話をいろいろなところで耳にします。大人も含め、活字離れも進んでいると言われます。本校でも週に3日、朝読書の時間を設けていますが、時々読書に没頭できない子を目にします。読書の楽しさを知らない子供たちがいるのです。

今日、図書館の方が紹介してくださった本は、昇降口を入ったホールに並べられています。この季節にふさわしい本、子供たちにとっておもしろそうな本を選んでくださいました。たくさんの子供たちに読んでほしいなと思います。

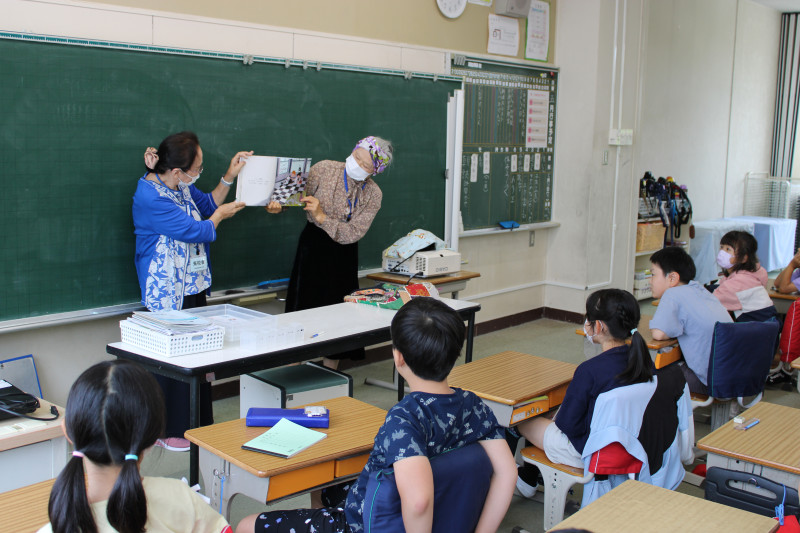

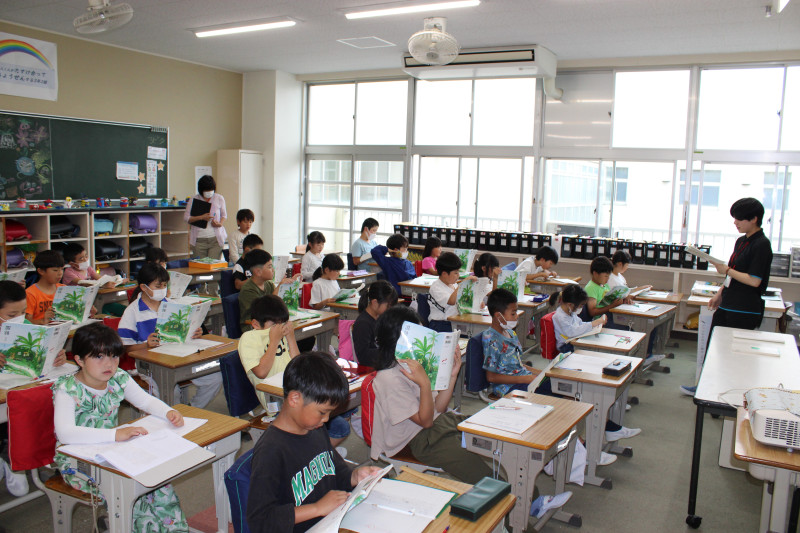

本校では、全学年1回ずつ道徳性を養うための「ゆたかなこころの授業」を実施しています。講師は、地域の皆様が務めてくださっています。今日は、3年生で今年度最初のゆたかなこころの授業を実施しました。

お二人の講師は、昨日も来校されていました。今日の1時間の授業をどういった内容で、どういった流れで行うかお二人でミーティングルームにこもって入念に準備と打合せをされていました。

3年生にはどんな内容がふさわしいのか、伝えたいことを伝えるための資料や方法について話し合い、絵本や紙芝居なども準備してくださいました。

今日の授業をとおして、3年生の子供たちの心によい種がまかれたはずです。まかれた種がしっかりと芽を出し、育っていけるよう私たちもがんばっていきたいと思います。「ゆたかなこころ」・・・私たち大人も大事にしたいものです。

今日は給食ではなく、お弁当の日でした。保護者の皆様には、御負担をおかけしたと思います。御協力をありがとうございました。子供たちは給食も大好きですが、お弁当も大好きです。朝からお弁当のおかずを教えてくれる子供たちも何人かいました。

午後から全職員は浅羽中学校に出掛け、学園の一貫教育研修会に参加しました。浅羽学園では、何を目指して一貫教育に取り組んでいるのか、そのためにどんなことをするのかを学園の全教員で理解する場となりました。

中学校の授業も1時間参観させていただきました。小学校を出て、中学に入った子供たちが困らないように小学校はどんなことに配慮していけばよいのか考える機会になりました。子供たちに思考力を付けたり、学びに向かう姿勢を育てたりしていくための学習の在り方、とりわけ授業の在り方について考えさせられました。

学園の保幼こ・小・中の先生でグループ協議も行い、それぞれの園や学校で取り組んでいることを出し合い、よりよいものにしようと協議しました。15歳になった子供たちが学園で目指す姿に到達できるよう本校でも教育活動を充実させていきたいと思います。

多くの本校卒業生が、私たち教職員と目が合うと笑顔を見せてくれたり、手を振ってくれたり、声を掛けたりしてくれました。先生たちもとってもうれしそうでした。私自身も、そんなステキな子供たちに出会えたことにあらためて感謝しました。そして、「みんな、がんばってね!」そんなエールを卒業生に送ってきました。子供たちからは「先生もがんばってよ!」そんなエールを返されたように感じています。

今日は、午後から大雨の予報が出ていたため、午後の授業をカットし、13時30分下校に予定を変更しました。

急な変更でしたが、御対応をありがとうございました。雨の中、ガードボランティアさんたちも子供たちの見守りのために学校まで来てくださっていました。「これから雨の季節になるから、引き渡しのいい予行演習になるね」と声を掛けてくださいました。労を惜しまず、子供たちのために活動してくださっていることに心より感謝申し上げます。本当に本当にありがとうございます。

2時間目に3年2組の国語の授業を参観しました。2週間前にも同じクラスを参観したのですが、2週間で子供たちが「すごく変わった」「成長した」と感じました。それは、人の話の聞き方です。発表している人に体を向けて聞けている子がほとんどでした。先生が何か注意して子供たちが動いたわけではありません。自然と手を止め、体を向けて聞こうとする子供たちに感動しました。

人の話をしっかり聞ける学級ができつつあります。自然と教室内の規律もしっかりしているように感じました。勉強もきっとよく分かるようになると思います。

ステキな学級ができつつありますね。

今年度の第1回目の学校運営協議会を開催しました。

委員の皆様には、最初に授業の様子、子供たちが実際に学んでいる様子を御参観いただきました。「あ、あの人知っている」「読み聞かせのおばさんだ」授業を受けているはずの子供たちからいろいろな声が聞こえてきました。委員の皆さんの姿が見えると、「こんにちはーっ!」とあいさつしてくれる学級もあって委員の皆さんは戸惑っていらっしゃいました。「あいさつ」は東小の文化にしたいと力を入れているところです。見ている私としては、戸惑い半分、うれしさ半分でした。

学校運営協議会とは、「法令に基づき教育委員会により任命された委員が、一定の権限を持って、学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関」のことです。

開会に先立ち、浅羽学園のコミュニティスクールディレクターさんから、校長が作成する学校運営の基本方針を承認することなど、学校運営協議会の役割について説明がありました。

校長から、子供たちには始業式で、保護者の皆様にはPTA総会でお伝えした今年度の本校の重点目標、基本方針について説明させていただき、無事承認を得ることができました。

子供たちの様子について話し合う場面では、交通事故のニュースが多いことから子供たちの心配をしてくださる声もありました。ヘルメットの着用の徹底など、まだまだしなくてはならないこともあります。子供たちの交通安全意識を高めていく手立てを講じていかなくてはと思わされました。

地域の皆様の御支援をいただきながら、協働して子供たちの成長を支援していけることを大変心強く思っています。

運営協議会委員の皆様、一年間、よろしくお願いします。