今朝は、日本中の様々な場所で、交通安全ののぼり旗を持った人たちが街頭指導をしながら、交通安全運動の幕開けを広報しました。本県でも、交通安全県民運動が始まりました。

本校の正門前でも、各自治会から選出された交通安全委員5,6名の皆様が街頭指導をしてくださいました。7時過ぎから約1時間立ってくださり、学校前を通る車の運転手さんや高校生、本校児童に交通安全を呼びかけてくださいました。

子供たちにとっては、地域の人にあいさつする機会となりました。「いつでも、どこでも、だれにでも、心を込めて、自分から」あいさつできるかな・・・そんな思いで登校してくる子供たちを見ていました。いつも積極的にあいさつ運動をしている子どもたちです。ほとんどの子が、交通安全運動をしてくださっている方々にさわやかにあいさつして通り過ぎていきました。見ていてとっても気持ちのよい光景でした。あいさつを交わし合うことでお互いを幸せな気持ちにしているように感じます。私自身も地域の皆様にあいさつをして、言葉を交わし、幸せな気持ちを味わいました。

交通安全運動をよい機会にして、今一度、自分自身と子供たちの交通安全への意識を高めたいものです。痛ましい交通事故のニュースは、毎日耳に入ってきます。事故に遭わない、万が一遭ったとしても重大なケガにならないよう、できることは何でもしておきたいですね。

庄内平野ってどこだっけ?授業を見ながら、日本地図を思い浮かべていました。

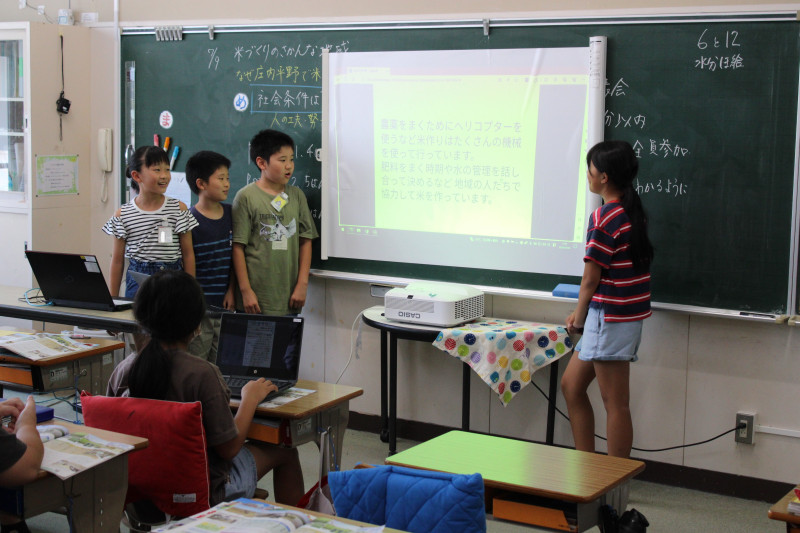

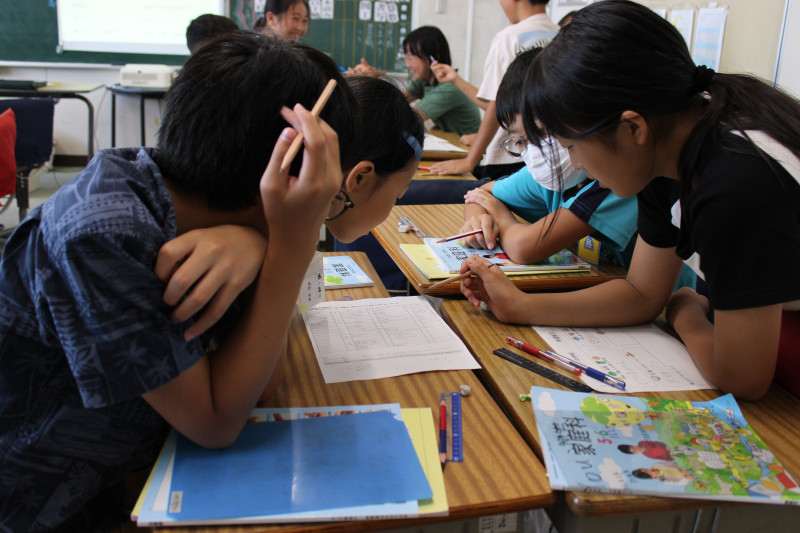

5年2組では、庄内平野の米作りについて、班ごとに調べ、人々の苦労や工夫についてまとめ、学級全体で発表をしました。

子供たちが住んでいる浅羽にも多くの田んぼがあります。お家でお米を育てている子どももいるかもしれません。でも、山形県庄内平野の米作りには、静岡県にはない苦労や工夫があったことでしょう。様々な発見があるという点で、社会科はおもしろい教科だと思います。人々の生活について学ぶことは、生きることを学ぶことのようにも感じられます。

班ごとのプレゼンテーションを参観しましたが、ほとんどの子がリラックスした表情で、発表することができていました。どの班でも、リーダーシップをとってまとめてくれた人がいたのかなと想像します。

プレゼンテーション能力、これからの時代、ますます求められる力なのかもしれません。ただ発表すればよいというわけではありません。自分(たち)の伝えたいことをいかに聞く人に理解してもらうか、関心をもってもらうか、発表の仕方が重要になります。今日のプレゼンでも、クイズを取り入れている班がありました。

プレゼンテーションを準備する、実際に行う上で一番大切なことは、「(聞いてくれる)相手を大切にすること」だと思います。聞いてくれている人のことをどれだけ意識できるかで、話すスピードや間の取り方も声の大きさも、見せる資料も違ってくるはずです。

学びを通して、子供たちがプレゼンの力も身に付けているのを目の当たりにして、うれしくなりました。

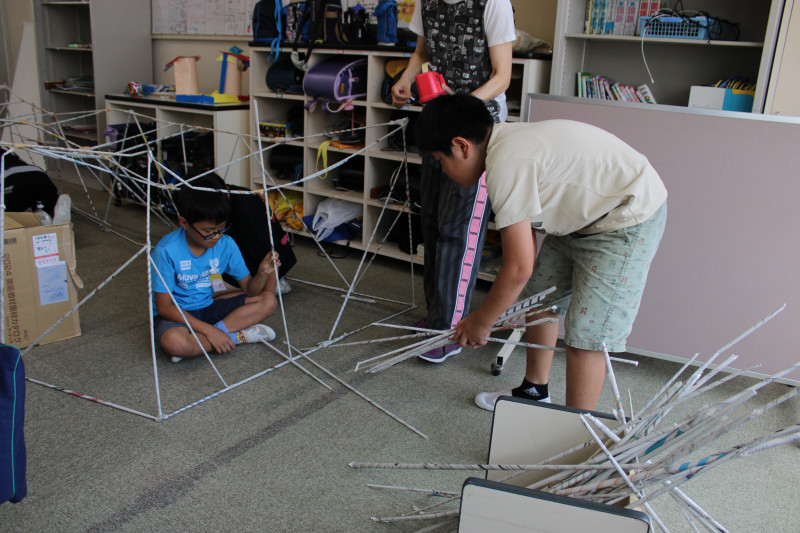

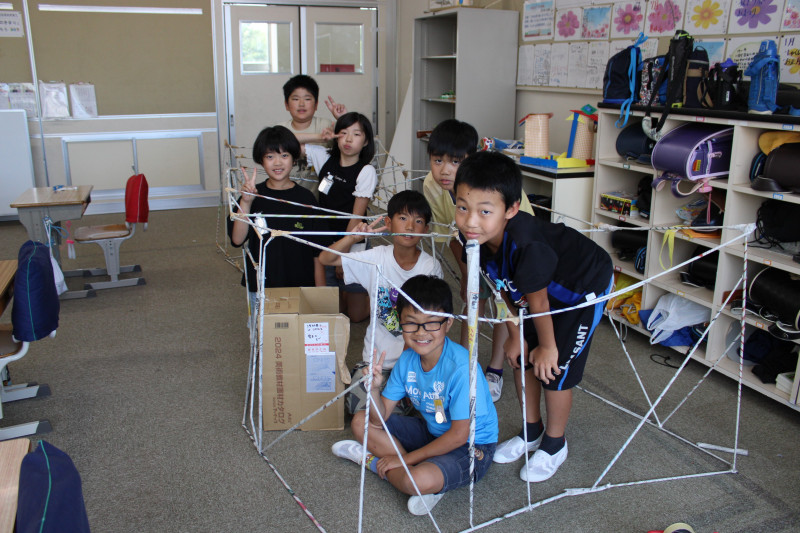

図工の授業で、丸めた新聞紙をつないで、造形物を作りました。紙を丸め、個人個人で作っていましたが、「みんなが入れるお家を作ろう」という声が上がり、家の建築という大プロジェクトになりました。

丸めた新聞紙も何本必要になるか分かりません。とにかくできるだけたくさん丸めて建築資材を用意しました。丸めた細い新聞紙をどんどんつないでいきます。「一本、ちょうだい」「テープ、貸して」「ちょっと、ここ持ってて」声を掛け合い、助け合いながら、ぐんぐんつないでいきます。大きくすることで、支柱がもっと必要になる箇所もあったようで、何だかみんな大忙しでした。

みんなそろって記念撮影。立派なお家が完成しました。クラスの仲間と心もつながる体験になったのでは・・・。みんな笑顔で楽しそう、そして、助け合う姿がステキでした。

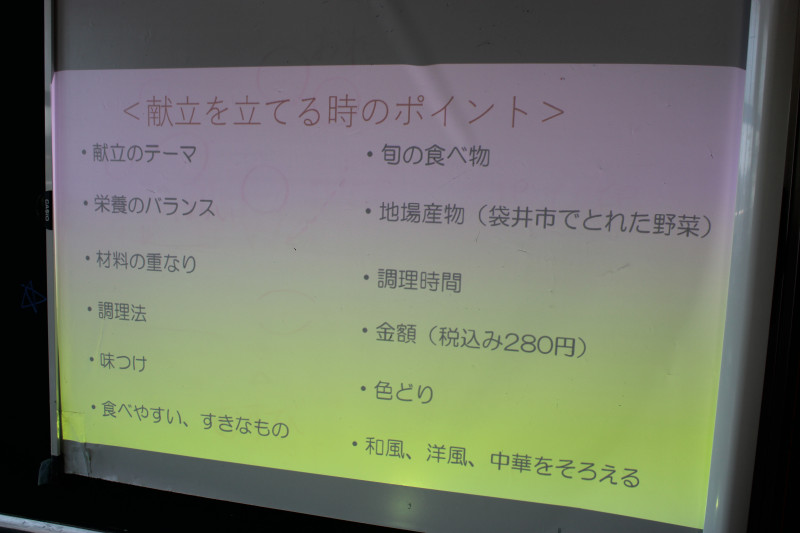

今日は、給食センターから栄養士さんがお見えになり、6年生の家庭科の授業を手伝ってくださいました。浅羽東小学校の希望献立の立案です。

袋井市内で5,000食提供される給食の献立になるわけですから、責任重大です。

まずは、献立を考える時のポイントを教えていただきました。子供たちは、考えるべきことがこんなにもあるのかと、きっと思ったはずです。給食センターの栄養士さんは、毎日、一生懸命考えてくださっているわけです。そして、お家の人も実は同じように毎日悩みながら食事の準備をしてくださっているのだと思います。

班ごとに主食、主菜、副菜・・・話し合って決めていきましたが、なかなか考えがまとまらない班もあったようです。それでも、身を乗り出して話合いに参加する子もいて、興味関心のあるテーマであったら、子供たちはこんなにも主体的に学べるのだと思いました。

1組、2組それぞれで決めてくれた献立のうち、どちらがよいか、浅羽東小学校全体で投票して決めるそうです。実際にその献立の給食が提供されるのは11月だそうですが、今から楽しみです。

浅羽東小の文化にふさわしいステキな献立に決まるといいなーと思います。一方で、私の好きなメニューだといいなーと思っています。

「自分も相手も大切にする子」6年生が班ごとに話し合っている姿を見ながら、全員が自分の意見を発言できているかな、班の中で全員の意見が平等に扱われた上で、班の意見がまとめられているかな、そんなことを思いながら見ていました。自分を大切にするとは、自分の意見や気持ちを自分自身がしっかりと理解し、それをしっかりと他者に言葉で伝えることができることだと私は思っています。相手を大切にするとは、自分と異なる意見の人をも尊重し、その人の意見、その人の気持ちを理解しようと努めることだと思います。6年生の話合いの姿に子供たちが確かに育ってきていると感じ、うれしくなりました。

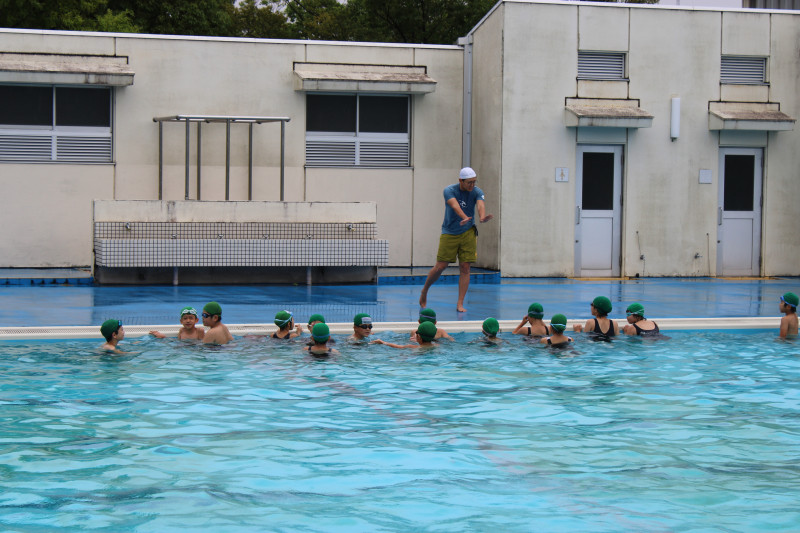

今日は梅雨らしい天気の一日となりました。雨が降ったり止んだり、時には激しい雨が降る時間帯もありました。最近子供たちから、「先生、今日はプールありますか」と質問されます。プールが使用できる時期も限られているので、よほどの雨でない限りやらせてあげたい気持ちもあります。期待させてもいけないので、「ん~、どうかな。体育の先生に聞いてみて。」と逃げるような回答をしてしまいます。子供によっては、プールができないと知った瞬間から不機嫌になって気持ちのコントロールができなくなってしまう子もいます。

今日は、雨の止み間もあり、気温、水温ともに十分な温かさがあったので、水泳を実施できたクラスもありました。

雨が降ってもプールに入りたい子もいれば、そうでない子もいると思いますが、今日参観した授業ではみんな楽しそうに泳いでいました。

7月に入りました。水泳の授業は一学期だけです。あと何回プールに入れるかな・・・プールを楽しんでほしいなぁと思います。そして、「○○ができるようになった」を増やしてほしいなと思います。