日の出は遅くなり、日の入りはずいぶん早くなりました。まだまだ残暑の厳しい日が続いていますが、季節は確実に夏から秋へと移ろうとしています。今朝、登校してきた3年生の男の子が「今日はなんだかいつもより涼しかった」と話し掛けてくれました。いつもは大汗をかいて学校前の坂道を上がってくる子供たちも、今日は額やあごの汗が少なく見えました。それでも、涼しかったのは早朝だけで、日中はぐんぐんと気温が上がりました。

太陽の高度も下がってきて、日中の室内に日が入ってくるようになりました。そろそろ日中でもカーテンがほしくなる時期かもしれません。1年2組の教室の南側には、ヘチマのツルでグリーンカーテンができています。

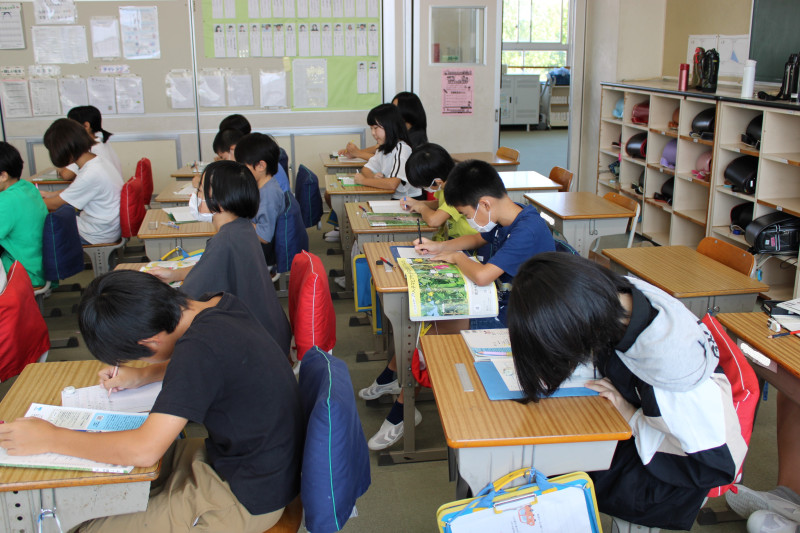

今日は、5年生の理科の授業でそのヘチマの観察を行いました。教室で、雄花と雌花の役割を考えながら見分け方を確認しました。そして、実際のヘチマを観察して確かめました。

天気がよかったので、ヘチマの花では、クマバチがせっせと花粉を集めていました。雄花と雌花、花から花へと動き回るクマバチを見ていると、クマバチがヘチマの受粉を助けているのがよく分かります。関心の高い子は、蜂の様子を見ながら、「ほら、思いっきり受粉させてる!」とつぶやいています。

関心の対象は、人それぞれです。生き物に興味がある子は、ヘチマの花で虫を補食しているカマキリに気づきます。花で待っていれば獲物が来ることを知っているカマキリの習性を説明してくれる子もいました。

私自身、子供の時から生き物への関心は高い方でしたが、今日見たクマバチは全身が真っ黒、今まで見てきた黄色と黒のクマバチとはまったく違いました。見たことのないクマバチ、気になって後から調べてみると、どうやら「タイワンタケクマバチ」という外来種のようです。日本では2006年に愛知県で初めて確認されたとか・・・。

本物を見て学ぶことは、教科書だけで学ぶのとは違います。でも、興味をもてないと学びは深まりません。ヘチマの観察でも、子供たちの様子は様々でした。興味がもてると、しっかりと記憶にも残るはずです。そして、興味があると、新たな疑問が浮かび、自分で調べてみようと思うものです。

この日のために?!担当の先生たちは夏休み中もヘチマの世話をしていました。猛暑で雨の少ない夏でしたが、ヘチマも枯れずにすみました。子供たちが興味・関心を高めて学ぶことができるようがんばってくださっている先生たちにも感謝です。

今年度、本校の校内研修では、「対話」「話合い」をメインのテーマとしています。子供たちが興味をもって取り組める学習課題を設定し、その課題を解決するために他者と関わって学ぶ対話、話合いを充実させたいと研修に取り組んでいます。

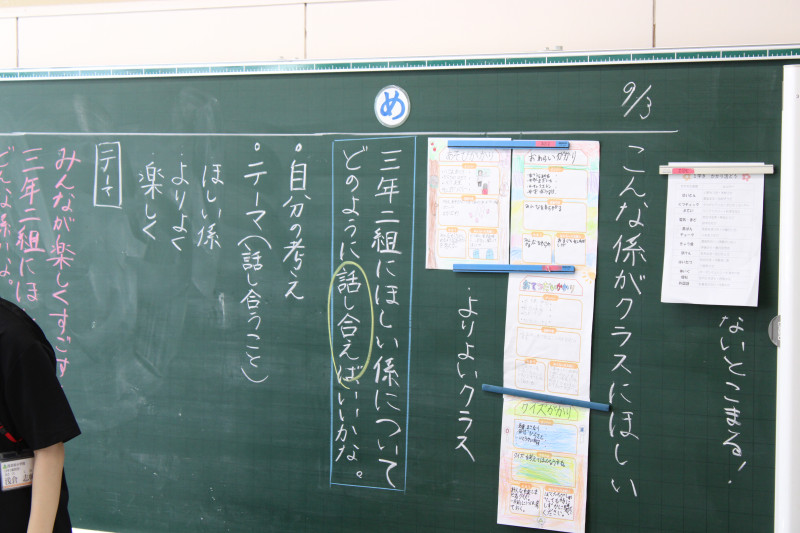

今日の3年2組の国語の授業は、その「話合い」が題材となっていました。「どのように話し合えばよいか」子供たちはよりよい話合いにするために必要なことを実際の話合いを通して考えました。

話合いをする前に、子供たちから「自分の考えをしっかりもって話し合うこと」「話し合いのテーマは何かをしっかり理解して話し合うこと」が大切だという意見が出されました。今日の話合いのテーマは、「よりよいクラス、より楽しいクラスにするためにどんな係が必要か」でした。班ごとに、子供たちが自分の考えた係を出し合ったり、質問し合ったりして練り合います。そして、話合い後の振り返りでは、「なぜそう思ったかの理由を付けて言うことも大切だ」「相手に分かるように話す方がいい」など、よりよい話合いにするために必要なことが出されました。

子供たちが話合いをしている様子を見ていて「子供たちが確かに学んでいる」と感じる場面がたくさんありました。

対話、話合いのスキルは大人になっても必要です。子供たちの学びから、私自身も普段の話合いや対話で気を付けなくてはならないことに気づかされました。

子供たちの間に相手を大切にした聞き方がかなり身に付いてきていることも実感しました。

心配された台風10号も温帯低気圧、低気圧へと勢力が弱まり、大きな被害もなくほっとしています。それでも、本日と金曜日は給食なしとなり、午前中のみでの下校となりました。保護者や御家族の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしました。

明日からは、子供たちも楽しみにしている給食がようやく再開され、通常通りの生活に戻ります。少しずつ生活のペースを取り戻していけるといいなと思います。

さて、今朝は、4年生で地域のボランティアさんによる紙芝居が行われました。ボランティアさんたちは、事前に図書館や法務局まで出掛けて、「どんなお話がふさわしいのか」吟味し、紙芝居を選んできてくださったそうです。

1組では、「ぼくのきもち きみのきもち」といういじめがテーマの紙芝居をやってくださいました。いじわるする「ブルタロウ」といじわるをされていた「シバオ」の中身が入れ替わってしまうというお話です。いじわるをしていたブルタロウは、中身が入れ替わったことでいじわるされていたシバオの気持ちを理解するようになります。いじわるされていたシバオは、ブルタロウになって生活してみて、おうちでつらくさみしい思いをしていたブルタロウの気持ちとたいへんさを理解します。

学校全体でなくしたいと考えているいじめについて考えさせてくれる紙芝居でした。紙芝居が終わった後、「どんなことを感じたか、教えて。」とボランティアさんに投げ掛けられましたが、残念ながら手を挙げて発表できる子は表れませんでした。躊躇する子供たちを見ながら、「だれか一人でも感想を言ってくれればいいのに・・・。」と思いましたが、子供たちは真剣に紙芝居のお話を聞いていました。今日の4年生の子供たちの聞く態度は、まさに「相手を大切にした聞き方」で感心しました。発表することはできませんでしたが、どの子もいじめについて考えることができたと思います。

「自分も相手も大切にする子~東小の文化をつくる~」「相手を大切にした聞き方」「相手に届くあいさつ」「いじめのない学級・学校づくり」東小で目指していることを保護者の皆様、地域の皆様と共有して、2学期も子供たちの成長を支援していきたいと強く思いました。

本校の校舎の教室や廊下のほとんどは、フロアマットが敷かれた床になっています。学校創立から30数年が経過し、フロアマットの汚れや破れがかなり目立つようになりました。毎年、夏には業者さんが入って、マットの清掃をしてくださっていますが、経年劣化や染みついてしまった汚れが目立つようになってきたことは否めません。

毎年、袋井市に床の張り替えを要望してきましたが、この夏、ようやく1年生の教室の床を張り替えていただくことができました。木材ではありませんが、新しい木目調の床になったおかげで、教室内がずいぶん明るくなったように思います。

2学期から1年生は、きれいになった教室でますます勉強を頑張れそうですね。

床の張り替えは、毎年、少しずつ行っていく予定です。

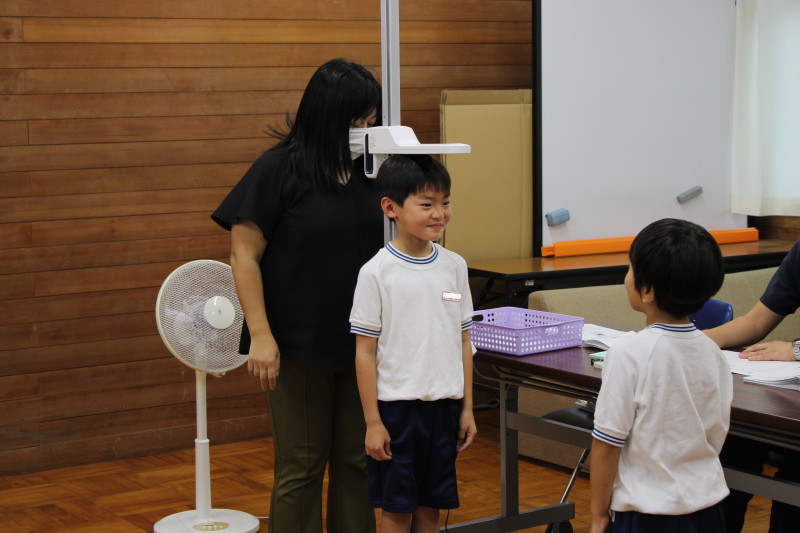

今週は、学年ごと順番に身体測定を行っています。自分の体の成長を実感するよい機会です。昨日の始業式で、「成長」の話をしました。成長には、「知」「徳」「体」の3つの側面がありますが、身体測定では自分の体の成長を数値で実感することができますね。

「体が大きくなる、発達する」「何かができるようになる」そして、「心が成長する(強くなる、大きくなる、広くなる、優しくなる、しなやかになる、豊かになる・・・)」成長するとはどういうことかを子供たちに説明する時に、これらの言葉を使いました。

身長が伸びた、体重が増えたという身体的な成長とは違って、心の成長(「徳」の面での成長)は、数値で確認できるものではありません。

宮澤章二さんの「行為の意味」という詩にこんな一節があります。

確かに「こころ」はだれにも見えない

けれど「こころづかい」は見えるのだ

それは 人に対する積極的な行為だから

同じように胸の中の「思い」は見えない

けれど「思いやり」はだれにでも見える

それも人に対する積極的な行為なのだから

心の成長を見ることはできないかもしれません。でも、心遣いや思いやりのある言動に、その人の心(の成長)は表れていると思います。

今日、休み時間に6年生の児童がステキな残暑見舞いを校長室に届けてくれました。その児童の温かい心遣い、積極的な行為に心から感謝しました。

日本列島に接近しつつある台風10号の影響で、大雨が断続的に降っています。約40日ぶりの登校となった今朝も、雨が止むことはありませんでした。

夏休みにがんばった作品を手に持って登校してくる子供たち、元気に歩いて登校する子供たちの姿に元気をもらいました。ガードボランティアの皆さんも、合羽を着て学校まで付き添ってくださっていました。「2学期もお世話になります。ありがとうございます。」と自然と頭が下がりました。

始業式は体育館で行いました。

2、4、6年生の代表児童が「2学期にがんばりたいこと」を自分の言葉で堂々と発表しました。昨年度、あるいは1学期に、自分ができなかったことや苦手だったことを素直に振り返り、この2学期、チャレンジしたい、がんばりたいという強い思いが伝わってきました。子供たちの成長が楽しみになりました。

校長先生のお話は、学校だよりで紹介する予定です。

6年生の伴奏と先生の指揮の下、全校で歌った校歌も私たちの心にやる気を吹き込んでくれました。

始業式後には、2学期から本校の4年生に加わった転入生が自己紹介をしました。登校初日に、全校児童の前に立つことになって緊張したと思います。自己紹介を終え、自分が転入する学級の列に移動する時には、自己紹介が終わってほっとした反面、新しいクラスとの出会いに対する不安が入り交じっていたと思います。「自分も相手も大切にする」東小の子供たちが、新しいお友だちも大切にしてくれることで、この出会いがステキな出会いになること、そして、共に成長していくことができることを強く願っています。

楽しい2学期になりますように。2学期もよろしくお願いします。

本校、恒例の夏休み学習室が今日から始まりました。5・6年生の希望した子どもたちが、浅羽北コミュニティセンターを会場に、地域のボランティアの方に学習を教えてもらっています。学校の教員も短い時間ですが、一緒に活動を行っています。

机やいすの準備を自分から行う子、最後まで集中して取り組む子、教えてもらって笑顔が広がる子などなど、学校とは違う場所や違う方の声掛けでいつもとは違う一面を表す子ともたちの姿は、暑い中ですが、心地よさがあります。ボランティアの方々に感謝、感謝です。

72日間の1学期の終業式を迎えました。

1学期最終日、ガードボランティアさんに折り紙でプレゼントを作って手渡してくれた子がいたそうです。学校近くの横断歩道を学校側に渡ったところでは、6年生が登校班のメンバーを集めて、学校まで毎日付き添ってくださったガードボランティアさんにお礼を言っていました。そんな子供たちの様子を聞いたり見たりして、心がとっても温かくなる最終日のはじまりでした。

今朝は、民生委員・児童委員の皆さんも正門であいさつ運動をしてくださいました。温かい地域の皆様に見守れている子供たちは幸せだなーと感じました。

蒸し暑い中でしたが、終業式は、体育館に集まって行いました。体育館に全校が集まるのは、今日が3回目でしたが、これまでで一番静かに集合し、静かに待つことができました。

終業式では、3人の代表児童がスピーチをしました。全校児童の前でも、堂々と発表することができ、立派でした。校長先生からは、「成長」についての話がありました。夏休みにも成長できるよう「目標」や「やりたいこと」をはっきりさせて楽しい夏休みしてほしいとお話がしめくくられました。1年生から6年生まで、最後まで集中してお話を聞くことができました。(詳細は、学校だより)校歌斉唱の伴奏は6年生が務めました。皆で気持ちよく校歌を歌うことができました。

お昼前の下校、1学期いっぱいで転校するお友だちがいるクラスの子供たちは涙をぽろぽろ流しながら階段を下りてきました。大切なお友だちとのお別れはさみしかったと思います。泣けるほど、ステキな出会いができていたことは幸せなことです。学校は違ってもつながりはいつまでも大事にすることができます。

下校する何人もの子どもたちが、先生方に頭を下げ、「1学期、ありがとうございました。2学期もよろしくお願いします」とあいさつして帰っていきました。見ているだけで、何だか心が温かくなるステキな光景でした。

事故のない、楽しい夏休みを過ごしてください!

保護者の皆様、地域の皆様に支えていただいた1学期でした。皆様の御支援に心より感謝申し上げます。