5時間目に、性教育トレーナーの佐々木先生をお迎えして、学校保健委員会を開催しました。前半は6年生の子供たちとPTA役員の皆様、希望された保護者の皆様を対象に、後半は大人のみで行いました。

体育館に子供たちも集合していたのですが、肝心の講師の先生の到着が遅れてしまい、15分遅れでの開会となりました。講演の冒頭、講師の佐々木先生から謝罪がありました。「遅れてしまって申し訳ありませんでした。私、けっこうやらかすんです。大人でも失敗してしまうんです。ごめんなさい。」その姿勢から先生のお人柄が伝わってきました。「失敗してもいい」私が常々子供たちに伝えたいと思っているメッセージです。「失敗してもいい、でも誠意をもってその責任をとる努力はしよう」子供たちと共有したいと思っている理想の姿を佐々木先生が見せて下さいました。

講演では、「体や性について勉強するのは何のため?」「体の仕組みを知ろう!」「おとなに変わる 身体と心」という3つのポイントでお話して下さいました。

「私のからだは私のもの 私のとっても大切なもの」子供を守りたいという熱い気持ちをもってこのお仕事をされている佐々木先生が子供たちに伝えたかった一番のメッセージです。

小学校高学年は、性に関して「なんでも気持ち悪がる」年代だそうです。その年代の子供と親の立場で性について真面目に話し合うのは簡単なことではないと思います。今日の講演では、その難しい内容を佐々木先生は、子供たちにも上手に伝えて下さいました。

「とっても深い内容をさら~っと教えてもらいましたが、この先聞けるかどうかと思えるほどの価値のある時間でした。親子ではなかなかとっつきにくい内容で、子供がこれだけの内容を知っていると分かっているだけでも安心できます。参加させてもらってよかったです。」参加されたある保護者が書いて下さった感想です。すべての保護者の皆様に聞いていただきたいと思える講座でした。

今日は、1年生で「ゆたかな心の授業」が行われました。ゆたかな心の授業とは、地域のボランティアの皆様が子供たちが心身ともに健やかに成長していけるよう行ってくださる授業で、全クラス年に1回実施しています。内容については、学年に応じてボランティアの皆さんが一生懸命考え、準備をしてくださっています。

今日は、人形を使いながらの読み聞かせ、「舌切りすずめ」と「スサノオノミコト」のお話でした。

授業の最初に、「みんなには、将来よりよい世界をつくっていってくれる人になってほしい、世界じゃなくても、袋井をよりよく、浅羽をよりよくしていける心ゆたかな人になってほしいなと思って授業をさせてもらいます。」というお話がありました。

貼り出される人形は子供たちの注意を引くかわいらしい人形で、途中には歌も入っていて、多くの子供たちが楽しんでいました。

授業の最後に感想を聞かれると、たくさんの児童が手を挙げて発表していました。「全部、おもしろかったです」子供の感想にボランティアの皆さんも笑顔になっていました。

楽しいひとときでした。しかしながら、集中して聞けない子供たちが目立っていたのも事実です。友達に話し掛けたり、いたずらを始めたりしてしまう子、じっと座っていることが難しい子も見受けられました。1年生です、お話にまったく興味をもてない子もいるようでした。

「自分も相手も大切にする子」目標達成までの道のりはまだまだ長いのかもしれない、そんな気持ちになりました。運動会の練習が続き、疲れもあるのかもしれません。

今日だけでなく、授業ではまずは落ち着いて活動に取り組めること、とりわけ人の話をきちんと聴けることが重要です。相手を大切にして話を聴ける文化をつくっていけるよう一層努力してまいります。

学園一貫教育を進めていく中で、浅羽東こども園さんとは距離が近いこともあり、気軽に行き来することができ、交流が進んでいます。

今日はこども園の小さなお友だちが東小を散歩がてら訪問してくれました。かわいいお客様の訪問に心が癒やされました。

運動会の練習を見学して、ドングリを拾って帰っていきました。バイバイと小さな手をふってくれました。

昨日(10月16日)は、世界食糧デーでした。世界中で食料危機に直面している弱い立場にある人々がそこから回復すること、そして、世界中が食料の生産から消費までの過程で協力し合うことで、みんなが幸せに生きられる世界にしていこうと呼び掛ける目的で制定された日です。

食糧不足、飢餓とは無縁の日本では、世界中の飢餓に苦しむ人々に目を向けることができる人は多くはありません。SDGsの2番目の目標が「飢餓ゼロ」ですが、意識している人はどれくらいいるでしょうか。

10月16日に合わせてかどうかは分かりませんが、昨日ちょうどおいしい給食課から「1学期の残菜率」に関する文書が学校に届きました。

本校における4月から7月における残菜率は、12.0%です。市内に12の小学校がありますが、本校の残菜率は3番目に高い数値になっています。最も残菜率の低い学校の残菜率は3.5%、大きな差があることが分かります。

ちなみに本校の令和4年度における年間の残菜率は、9.9%でした。昨年度も残菜率の高さは上から3番目、上位3校は今年も昨年も同じ学校です。

世界食糧デーに合わせて、子供たちといっしょに考えたかったのですが、機を逸してしまいました。世界で飢餓に苦しむ人は10人に1人、約8億2800万人だそうです。毎日、大量に食料を廃棄している日本ですが、日本の食料自給率は38%、小麦も大豆もトウモロコシも80%以上を海外から輸入しています。

昨日の給食の際、実施どれくらいの給食が残っているのか、教室をまわってみるとたしかにかなりの量の残菜がありました。世界で飢餓に苦しむ人がこれを見たらどう思うだろうと考えると言葉を失います。それでも配ぜん後、お代わりをする子供たちもたくさんいてうれしく思いました。「好き嫌いをできるだけなくそう」「食べ物をムダにしない」子供たちと話し合ってみたいテーマです。

子供たちが楽しみにしていたお祭りが終わりました。今朝の登校時の子供たちはやや疲れ気味でした。それでも、「お祭りどうだった?」と声を掛けると、どの子もニッコリ笑顔を見せてくれました。「先生、先生、こんな声になっちゃった!」とかすれた声を振り絞って話し掛けてくれる子もいました。存分に楽しんだということが伝わってきました。

いよいよ運動会の週となりました。

体調を崩している子供たちもいます。こじらせないよう今一度体調管理に気を付け、土曜日に備えたいものです。

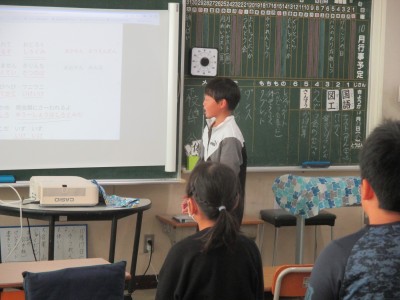

朝の時間帯には、応援リーダーが各教室を訪れ、応援練習をリードしてくれました。下級生を指導する高学年のリーダーの子供たちがとってもステキでした。

昼休みには、開閉会式の練習を行いました。今日は、開会の言葉を発表する1年生も練習に加わりました。大きな声で、発表している1年生の姿もとってもステキでした。

本番がどんどん、どんどん楽しみになってきます。

袋井市の保幼小中一貫教育も4年目を迎えています。子供たち、職員の校種間交流も増え、相互理解はかなり深まってきたと感じています。

先週木曜日と本日、本校の2年目の先生が浅羽東こども園で研修を行いました。また、本日は園から中堅の先生が本校にお見えくださり、主に1年生の子供たちの様子を参観しながら、子供たちと一緒に過ごしてくださいました。

小学1年生の子供たちが、小学校生活に戸惑い、適応に苦しむ「小1プロブレム」という問題が指摘されるようになってかなりの年月が経っています。一貫教育を進めていく中で、小1プロブレムの解決も図られています。

園での研修を終えた職員が、「園ではこんな工夫をしていました」「園のこんなところがすごいなと思いました」とたくさんのお土産を持ちかえってきてくれました。

子供の自主性を大事にして、子供に任せ、先生たちは環境を整えてあげることに注力しているこども園と比べると、小学校ではまだまだ集団生活を重んじ、子供に押しつけてしまっていることが多いのかもしれません。子供たちの健やかな成長のために、保育園・こども園との連携をより一層充実させていきたいと考えています。