袋井中学校の2年生3人が、28日(木)と29日(金)の二日間、本校で職場体験を実施しました。将来教育関係の仕事に就きたいという希望のある生徒さんです。3年1組、5年1組、6年2組に入って二日間子供たちと一緒に生活しました。

3人とも本校の卒業生ではありません。知っている人が一人もいないところで、二日間過ごすことに緊張したと思います。

それでも1日目から子供たちに打ち解け、中学生も子供たちも楽しそうに過ごしていました。2日目の朝には、登校してきた子供が正門のところで中学生を待っている姿もありました。子供たちにとってステキな出会いになったようです。

二日間の体験を終えて、本校の子供たちの様子について見たまま、感じたままの感想を教えてもらいました。やはり一番知りたかったのは、今年の目標に掲げている「聞き方」と「あいさつ」のことでした。

相手を大切にした話の聞き方については、3人のうち2人は「文化として十分に定着している」と評価し、1人は「定着しつつある」という評価してくれました。否定的な評価はなく、ほっとしました。

あいさつについては、3人とも「文化として十分に定着している」と評価してくれていました。子供たちが、3人の中学生にも元気にあいさつしていたのでしょう。うれしいことです。

中学生という立場から小学生へのアドバイスもお願いしました。

・中学校は時間に厳しいので、時間通りに授業を始められるようにしておくとよい。

・基本的な生活習慣を身に付けておくこと。今までの勉強を復習しておくこと(特に算数)

・勉強の習慣。人の話を聞くこと。地域の人に普段からあいさつすること。コミュニケーション能力を身に付けること。

こんなアドバイスをくれました。3人とも中学生らしいステキなお姉さんでした。子供たちにとっての目標となる姿を見せてくれたような気がします。

袋井中生のみなさん、ありがとうございました。

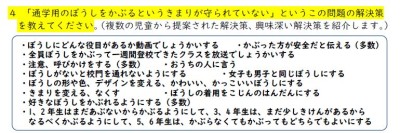

学校だよりNo.8でお知らせしましたが、今週に入ってから通学用ぼうしの着用についての議論を子供たちと始めました。

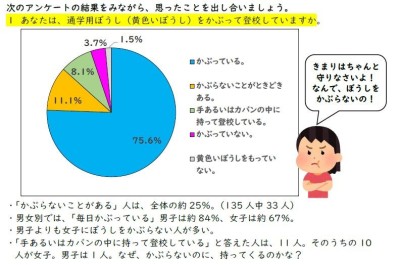

本校の学校生活のきまりには「登下校中は黄色いぼうしをかぶる」と明文化されていますが、約25%の児童はかぶっていない(かぶらないことがある)という実態があります。

私たちが生活している日本は、国民の意思によって制定された法に基づいて、国政が行われる法治国家です。

法律は、国民の意思によって制定されます。追加を含め改正が必要であれば、国民の代表によって国会などで議論され、つくられたり、改正されたりしていきます。法律以外にも、私たちの生活する世界にはルールやきまりが存在しています。さらに、明文化されていないマナーやモラルといったものもたしかに存在します。

複数の人が一緒に生活するとなると、そこにはなんらかのきまりごとが必要になってきます。お互いに心地よく生活するためにはどうしても必要なものなのかもしれません。「自分も相手も大切にする」ために必要と言えるのかもしれません。

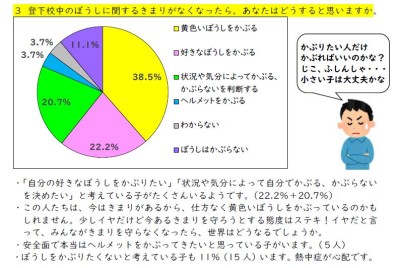

「学校生活のきまり」はいわゆる校則です。国民の意思で定められる国の法律とは異なり、校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にあるとされています。全校児童の意思によって定められるものではないのです。しかしながら、そのきまりの下、生活するのは子供たちですから、子供たちの意見や考えも反映されなければルールとして確立していかないでしょう。通学用帽子についても、最終的にルールを決めるのは学校ですが、子供たちと一緒に考えたり、保護者の意見を参考にしたりしながら最終判断をしたいと考えています。

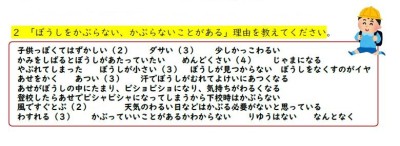

すでに話合いをしたクラスの様子を聞いてみると、中学年では、「今あるきまりをしっかり守るべきだ」「今あるきまりを守らないのはおかしい」「先生や親はきまりをしっかり守らせるべきだ」という意見がほとんどのようです。一方、高学年では、今あるきまりを守っていない児童やきまりに対して意見を持っている児童もいるからか、話合いをすると様々な意見が出てくるようです。今あるきまりを守らせるのがよいのか、きまりを変えるのがよいのかで、クラスの意見がほぼ半々に分かれる学級もあるようです。

様々な価値観や考え方をもつ人が集まって生活している学校です。どうするのがよいのか、きまりの意義を含めて、保護者の皆様にも家庭でお子さんとぜひ議論を交わしていただきたいと思っています。

社会の創り手である子どもたちが、主体的に自分たちの生活とルールについて考えるよい機会だと思っています。

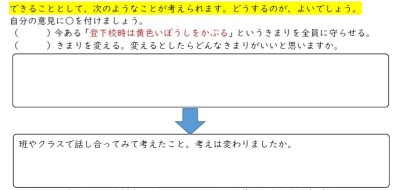

<6年1組 英語の授業の様子>

<1年1組 算数の授業の様子>

暑さ寒さも彼岸まで・・・との言葉通り、水曜日に彼岸の入りを迎え、少しだけ気候も変わってきたように感じます。先週あたりから、彼岸花も見かけるようになりました。どんなに猛暑が続いていても時期が来るときちんと花を咲かせる命のたくましさに感動していました。

6年1組の英語の授業では、夏休みの思い出を伝えるスピーチの作成と発表練習をしていました。班の中で伝え合う練習をして、笑顔で声の大きさやアイコンタクトにも気を付け、ジェスチャーを使ってわかりやすく発表をしようとがんばっていました。

私が教室へ入ると、突然英語で話し掛けてくれる子もいてうれしく思いました。英文を暗唱しようと何度も何度もブツブツブツブツ言っている子もいました。熱心に練習する姿がステキでした。

英語で言えることはまだわずかです。がんばって勉強すれば、やがて英語のレベルも日本語のレベルに近づいてくると思います。がんばってほしいです。

1年1組では、算数の計算カードをやっていました。教室に近づくと子供たちの声が廊下にまで聞こえてきます。早く正確にできるよう必死で練習している子供たちの姿がステキでした。6年生と1年生、体つきは全然違いますが、学びに向かう真剣な姿はまったく一緒です。できるようになりたい、子供たちがそんな気持ちを素直に学習に取り組む姿で見せてくれていました。

<初めて葛の花の匂いを嗅ぎました>

秋の七草の1つ「葛(くず)の花」。花の見頃は8月だそうですが、紫色の花はブドウの房のようです。今朝、花のついた葛のツルを引きずりながら登校してきた児童がいました。子供たちは学校にいろいろな物を持ってきます。その子が休み時間に葛の花を持って校長室にやってきました。「この花、ブドウみたいだけど、匂いもブドウの匂いだよ。」「嘘でしょ!ホント?」何か変な匂いでも嗅がされるのかと思って、恐る恐る鼻に近づけました。たしかに!ブドウに似た甘い香りがしました。「ブドウの匂いのする消しゴムみたいだね」かなりの田舎者で、自然にもかなり親しんで生きてきたと自負していましたが、こんな花があったとは知りませんでした。感動しました。

<青空会議の様子>

本日、昼休み、あおぞら委員会が主催して運動会のスローガンなどについて話し合うあおぞら会議を開きました。

あおぞら委員会のメンバーに3年生以上の各クラスの学級代表、各委員会の委員長を加えて話し合いを行いました。本来は3年生以上の学級代表のみが参加する会ですが、今日は1年生も代表者を二人選出してくれていたため、大きいお兄さんお姉さんに混じって青空会議に出席してくれました。今日の議題は、

・令和5年度運動会のスローガン

・運動会に向けて私たちにできること

の二つでした。スローガンについては、事前に各クラスで話し合った案を持ち寄って、出された案を元に話し合いました。去年の感動的だった運動会を思い出しながら、今年の運動会への期待が膨らみます。

会議では、物怖じすることなく自分の意見や考えを挙手して発表している中学年の児童がいました。「『3種目、みんなで力を合わせよう』という1年生が出してくれたスローガンはよくないと思います」バッサリと出された意見を否定する発言に一瞬ドキッとしました。司会者が、理由を尋ねます。「種目もがんばるけど、応援もみんなで力を合わせなければならないからです」納得のいく理由付けに自然と拍手が起こっていました。

みんなで話し合って、決めていく、作り上げていく・・・子供たちは民主主義の基礎を学んでいます。

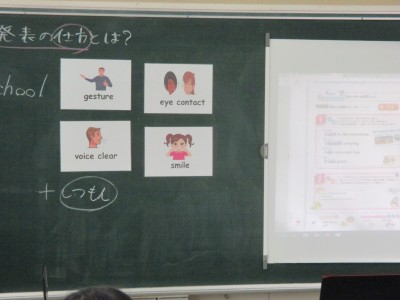

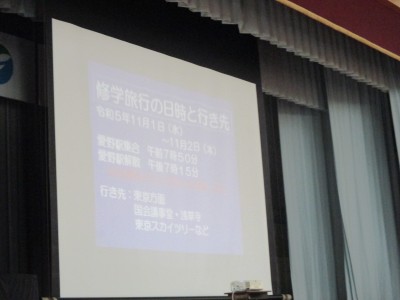

本日、6年生は進路説明会と修学旅行説明会を実施しました。6年生の保護者の皆様、御多用の中、御来校をありがとうございました。

今日は、卒業後の進路についての話がありました。はじめて中学校生活が視界に入ってきたという思いの子供もいたのかもしれません。特に何もしなくても、3月が過ぎ、4月になれば中学校に入学することになるのですが、一日一日はつながっています。積み重なっていきますと言った方がよいのかもしれません。6年生の一日一日の生活の上に中学生としての姿が築かれていきます。中学生になったからと言って、人は急に変われるわけではありません。子供たちには、今、土台となる部分をしっかり築いておいてほしいなと思っています。

中学校の新制服の展示も行われました。リボンやネクタイの色は違いますが、市内の中学校では同じ制服を着用することになります。6年生の子供たちの制服姿が楽しみですね。

子供たち、保護者の皆様だけでなく、先生方も浅羽中学の制服に興味津々でした。「もう着られませんよ!」そんな声も聞こえてきました。

修学旅行については、数年ぶりに行き先を東京方面としました。何より安全で楽しい旅行になることを願っています。生涯忘れることのないステキな修学旅行になるよう準備を進めてまいります。

修学旅行だけのことではありませんが、だれかが楽しい行事にしてくれるわけではありません。修学旅行もどんな行事も、楽しくするのは自分自身なのだと子供たち一人一人に主体者意識を持たせたいと思います。

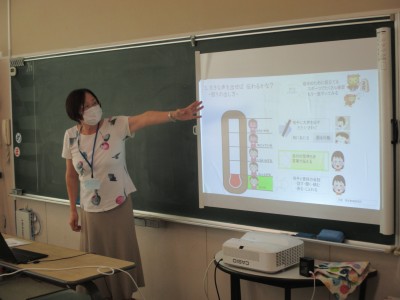

5年生は、心理士(カウンセラー)の先生を講師にお迎えしてこころの健康講座を受講しました。そろそろ思春期に入ってきたというお子さんもいるかもしれない年齢です。

思春期には、二次性徴のあらわれ、身長・体重の急激な増加など、身体的な急激な変化が起きる時期です。同時にこころも大きく変化する時期です。

「理由は分からないけどイライラする」「他の人と比べて落ち込む」「他の人と同じなのは嫌だけど、違うのも嫌だ」といった感情の不安定さや、矛盾した気持ちが同時に存在する時期だと言われます。

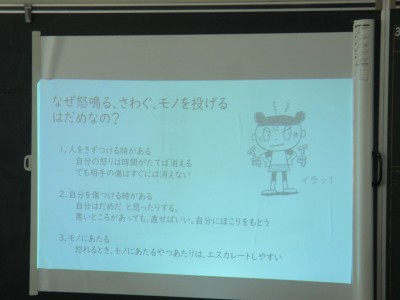

今日は、心理士の先生と「怒り」についていっしょに考えました。先生は、怒りは決して悪い感情ではないとおっしゃっていました。怒りは、時に大きなエネルギーになるからです。スポーツなどで負けた時、悔しさが怒りとなってあらわれる人がいます。その怒りを「次は絶対に負けないぞ」というエネルギーに上手にかえることができれば大きな成長につながります。

怒りの感情がわき上がってきたとき、大声を出したり、さわいだり、ものを投げたりする人がいます。これらの行為は、「人を傷つけたり、自分を傷つけたりする」可能性があります。「自分も相手も大切にする子」を目指している東小の子供たちにはやってほしくない行動です。さらに、ものを投げるなどの行為は、だんだんとエスカレートしていく可能性があるため、望ましい行動とは言えないというお話がありました。

今日は、怒りと上手に付き合っていくため、怒りを言語化する方法、自分の気持ちを言葉で伝える方法やリラックスする方法を学びました。

日々報道されるニュースの中にも、「怒り」のコントロールがうまくできなかったために、大きな事件につながってしまったという悲しいニュースが多々あります。怒りであっても自分の感情は大切にしたいものです。そのためにも、今日、教えてもらったことを生かして、怒りとも上手に付き合っていきたいですね。