今朝の登校時、多くの子供たちのあいさつの声が元気がないように感じました。中には、目を合わせることもなく正門をくぐっていく子もいて気になりました。週の後半の木曜日、疲れが出ているのかもしれません。

「あいさつする元気もないです」「朝からそんな元気ではありませんよ」そんなふうに思っている子もいるかもしれません。でも、中には「あいさつするから元気が出るんです」と考えている人もいます。そして、その人のあいさつがだれかの元気の源になることもあるのです。「相手の心に届くあいさつ」が東小の文化になるといいなぁと思いました。

さて、今朝は、読み聞かせボランティア、ぐりとぐらの皆さんが5年生を訪問して下さいました。教室を訪れると子供たちが真剣に読み聞かせに聞き入っていました。1組も2組もとってもいい雰囲気でした。

本を通じて、子供たちの心が豊かになっていくと思います。ボランティアさんたちとの交流を通じて、子供たちの心が温かくなっていくと思います。ありがとうございました。

今日は、5年生が諸井里山の会から戸塚さん、金原さんをお迎えして、里山について学習しました。

1学期にアースキッズチャレンジに参加した5年生、環境について関心を高めています。

2学期は、1学期に全校で出掛けた諸井の里山について学習し、身近な環境を守るために自分たちにできることを考えていきます。小学生の子供たちにどんなことができるか、未知ではありますが、主体的な取組に期待しています。

今は、子供たちにとっても、地域の方々にとっても憩いの場となっている諸井里山ですが、かつては雑草が生い茂り、人も入らず、道路や水路がどこにあるかも分からなくなっていたそうです。

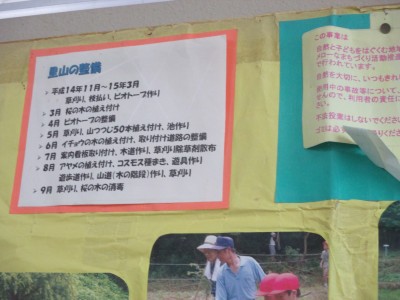

平成14年、学校にビオトープを作りたいと、当時の校長先生たちが地域の皆さんに持ちかけたそうです。それをきっかけに15人の有志の方々、様々な技術や能力を持った方が集まり、どうせならもっと大きなビオトープを作ろうと、諸井里山の会が立ち上がったそうです。埋もれた水路の土を取り除き、田んぼには木道を設置し、山には階段を作り、花壇や緑木を植えるなど、力を合わせて整備をしたそうです。

今では、里山の自然がよみがえり、子供たちも駆け回っています。トンボやカブトムシ、セミや小鳥も身近に見られるようになりました。

本日のお話の中でこの里山を守っていく上で、いくつもの課題があることも教えていただきました。例えば、里山の会のメンバーの高齢化による後継者不足です。台風や集中豪雨などによる災害後の復旧はかなりたいへんだそうです。子供たちに関わることで言えば、トカゲなどの生き物を探したり捕まえたりする際に、花壇や石段などの石を転がして、そのまま放置されてしまうということも多いとのことでした。

今日のお話を聞いて、子供たちはどんなことを考え、心ではどんなふうに感じたのでしょう。

地域の宝である子供たちは、地域の力でもあります。里山を含め、地域の自然、環境を守るために子供たちが力を発揮してくれることを期待しています。

里山の会の皆様、本日はありがとうございました。

昇降口の誕生日を迎えるお友だちを紹介する掲示も9月にはり替えられています。今日、一人の児童が「ねえねえ、○年○組の□□さん、昨日お誕生日だったんだよ。」と話している声が聞こえてきました。直接本人に「お誕生日、おめでとう!」って言ってくれたかなと考えているだけで幸せな気持ちになりました。人を幸せにする言葉を発することのできる人になりたいです。

さて、学校の南側のフェンスにはこの夏開かれた野球の「しずおかスポーツフェスティバル」西部大会出場の横断幕が張られています。地区大会を勝ち上がり出場した西部大会でも一回戦を見事勝ち上がり二回戦まで進むことができたそうです。二回戦で惜しくも敗れてしまったという話を子供たちから聞いていましたが、今週に入って、同じ子供たちが「浦野杯」で優勝を勝ち取ったという横断幕が新たに掲げられました。おめでとうございます。

また、5年生には、今月大阪で開かれる剣道の全国大会に出場する児童がいます。指導者の一人はお父さん、兄妹とともに剣道に打ち込んでいるそうです。

先日剣道に打ち込むご一家が、静岡第一テレビの取材を受けました。「剣道一直線」と題して9月16日(土)の15:30~16:00に放映されるそうです。楽しみですね。

全国大会での活躍も期待しています。

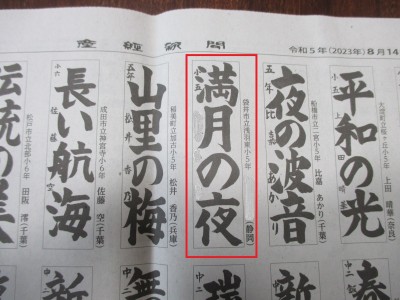

さらに、書道では産経新聞が主催する「2023産経ジュニア書道コンクール」で入賞した児童がいました。海外5か国を含め、全国から一万二千以上の出品があったコンクールで、ジュニア賞に見事入賞しました。作品は、8月下旬に東京都美術館で開催された展覧会で展示され、8月19日に東京で開かれた贈賞式に参加したそうです。

子供たちの活躍のニュースを聞くとうれしい気持ちになります。私たちの知らない子供たちの頑張りや特技、活躍がたくさんあるようです。実際、校内で取材をしていると、「先生、ぼくもわたしも・・・」と頑張ったことを報告してくれた児童が何人かいました。空手や卓球でも大きな大会に出場し、活躍した子供たちがいます。

一生懸命努力したこと、努力の成果が認められたことに心から拍手を送りたいです。加えて、たとえ結果が出なかったとしても、努力することにも十分意味があります。自分の好きなこと、打ち込めるものを見つけただけでも、ステキなことだと思います。いろいろなことにチャレンジしてほしいです。

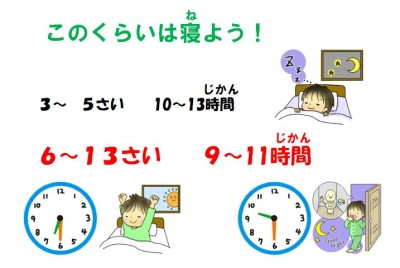

今月の健康の日のテーマは、「生活リズムをととのえよう」です。生活リズムを作るのも、壊すのも、日々の睡眠がどうかで決まると言ってもよいかもしれません。

小学生は、9時間から11時間の睡眠が必要だと言われています。お子さんの平均の睡眠時間は、何時間くらいでしょうか。

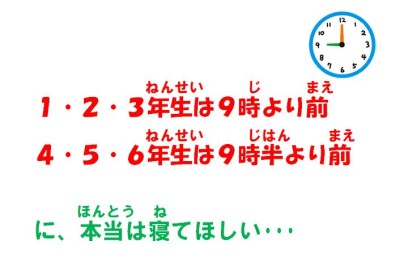

低学年は9時には、高学年も9時半には布団に入ってほしいという話がありました。

睡眠が重要だと言われる理由は、いくつかあります。

・深い眠りに入っているときに成長ホルモンが分泌されます。

・しっかり寝ることで疲れがとれ、体中の細胞が元気になり免疫力も高まります。

・深い眠りが、昼間にあった嫌な気持ちを忘れさせてくれたり、ストレスを解消させてくれたりします。

・私たちの脳は、睡眠中に記憶を整理して、大切なこと、勉強したことを長期保存するために頭にしっかり記録させています。学力アップにも睡眠は欠かせません。

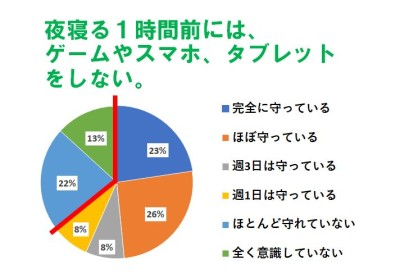

子供たちが質の高い睡眠を得るためには、部屋を暗くすること、静かな環境をつくることなど、御家族の協力も不可欠です。寝る前のメディア使用も質の高い睡眠を妨げると言われています。6月の調査では、浅羽学園の子供たちの約三分の一が、就寝前の1時間内にブルーライトにさられているという実態が明らかになりました。

御家族で、お子さんといっしょに量、質ともに十分な睡眠を確保できているのか、見直してみてください。

新学期が始まって2日目です。

1年生の教室では、今学期の目標を全体で確認していました。本校の文化にしようと取り組んでいる「相手を大切にした聴き方」について、1年1組では「話す人の方に体を向けて話を聴こう」という目標をクラスで決めていました。

実際にだれかが発表する場面を想定して、みんなで注目します。素早く体の向きを変えられる子、背筋がしっかり伸びている子、視線をまっすぐ発表者に向けられる子、1年生の一人一人ががんばっていました。

相手を大切にして話を聴くことは、自分を大切にすることにもつながります。100点満点の聴き方ができれば、勉強の理解度は必ず増します。発表している人も気持ちがいいと思います。学期の始めにみんなで決めた目標をみんなで達成できるクラスにしたいですね。

2年2組では、一人一人が自分の目標を決め、自分の顔写真が印刷された用紙に目標を書き込みました。学習面、生活面、健康面の3つのめあてを自分の言葉で丁寧に書いていました。声を掛けることができないほど、真剣に目標用紙に向き合っている姿がステキでした。

毎月、振り返りも行うようです。「自分をしっかり見つめる目」をもって、なりたい自分に近づいていってくださいね。

1年生から3年生は、本日身体測定を実施しました。4月からどれくらい身長が伸びていたでしょうか、体重はどれくらい増えていたでしょうか。

夏休み明け、久しぶりの子供たちの姿に、「すごく背が伸びた」「なんだか体がシュッとした」そんなことを感じた先生もいたようです。

夏休み前に私は、「夏休みの目標は、しっかり運動してダイエットすることです。」と、子供たちにも公言していました。昨日、登校してきた何人かの子供たちに「先生、全然やせてないじゃん」「あまり変わってないと思うよ」そんな声を掛けてもらいました。私の目標を覚えていてくれたことをうれしく思うと同時に、「今に見ててよ、目標を必ず達成するから!」と心の中で誓いを新たにしました。

栄養バランスのよい食事をしっかりととり、しっかり運動し、睡眠もしっかりとることで、体は成長していきます。お子さんの身体測定の結果を御確認ください。

どの子も落ち着いた態度で身体測定をしてもらっていました。「ありがとうございました」と頭を下げてお礼を言っている子供たちの姿もステキでした。

夏本番の暑さが残る中でしたが、2学期がスタートしました。登校時の天候は快晴、気温も朝から30℃に迫りそうな陽気でした。多くの荷物を抱えて登校する子供たちの中には久しぶりの登校ということで少し照れ気味という子も見受けられました。それでも、こちらからあいさつすると笑顔であいさつを返してくれる子がほとんどでうれしく感じました。

始業式は、予定を変更してリモートでの開催としました。会に先立ち、3人の転入生が自己紹介をしました。緊張した様子でしたが、浅羽東小でがんばるぞという気持ちが伝わってきました。

始業式では、2年生、4年生、6年生の代表児童が、2学期の抱負を発表しました。学校だよりにどんな抱負を語ってくれたかふれましたが、3人とも堂々とした発表態度でした。加えて、3人とも自分からやってみようと立候補したという話を聞き、感心しました。決意が達成される2学期になるといいですね。

校長からは、今年度の目標を達成するために、「目指す姿、なりたい自分やクラスの姿を描くこと」そして、「自分をしっかり見つめられる目をもつこと」を大切にしようという話がありました。

この夏、慶応高校野球部が大きな話題となりました。慶応野球部の文化とも言える習慣や考え方が連日報道されていました。私たち浅羽東小学校にも内外に誇れる文化が築かれていくことを願っています。

お昼前に子供たちが元気に下校していきました。ほとんどの子供が自分から元気にあいさつをしてくれました。朝の姿からは一変したように感じました。新学期、不安な気持ちの子もいると思います。気持ちがのってこないという子もいるかもしれません。少しずつ少しずつで大丈夫です。ちょっとずつちょっとずつ学校生活のペースを取り戻していきましょうね。

夏休み学習室が最終日を迎えました。

4日間すべて参加した子もたくさんいました。そして、ボランティアの皆さんも大勢参加してくださいました。ボランティアの皆様、ありがとうございました。地域の皆様のお力添えに心から感謝申し上げます。

「昨日から初めてこのボランティアに参加させていただきました。すごく勉強になりました。ありがとうございました。」そうおっしゃってくださるボランティアさんがいらっしゃいました。お礼を言わなくてはならないのは私の方だったのですが、先に「ありがとうございました」と言われてしまい言葉を失いました。

ボランティアの皆さんは口々に、「どの子も一生懸命勉強してますよ」「よくがんばってますよ」と子どもたちをほめてくださいました。うれしくなりました。

でも一人のボランティアさんのおっしゃった「ここに来られない子どもたちの中にも手助けを必要としている子がいるかもしれませんね」という言葉が心に残りました。4年生、3年生、2年生、1年生の中にも、きっと「勉強見てほしいな」と思っている子どもたちがいると思います。夏休みに限らず、勉強面で助けてほしいと思っている子どもたちのために何かできるといいなと思っています。

「勉強するのが楽しい」そう感じてくれる子が増えるといいなと思っています。

さあ、夏休みはまだ始まったばかりです。次に子どもたちに会えるのは、2学期の始業式です。私たち職員も夏休みにしっかり勉強して、また、しっかりリフレッシュして2学期に再び元気に子どもたちの前に立てるよう夏休みの期間を過ごしたいと思っています。

今日も多くの先生たちが研修会に参加しています。