6年生の総合的な学習の時間に「未来に向かって」(キャリア教育)で、ゲストティーチャーのお話を聞く機会を設けています。今日は、昨年度も来ていただいた高橋モータースの高橋俊明さんのお話を聞きました。その中で、高橋さんのこれまでの生き方や考え方を直接伺うことができました。

高橋さんは、お父さんの立ち上げた高橋モータースの長男として生まれ、幼い時から後継者を期待されていたそうです。同時に、小学生の時に先生になりたいという夢も抱き、自動車関係の勉強をしながら教師になる勉強もしたそうです。そして、両親と相談し、まず教師として働き、夢の一つを実現しました。それでも、これまで支えてくれた両親や地域の人たちの役にも立ちたいと、高橋モータースを継ぐ決意をしたお話を聞きました。

後半は、オリンピック聖火ランナーのお話でした。なぜ、選ばれたのか、その理由を教えてくれました。高橋さんは、40歳の時「しずおか市町対抗駅伝競走大会」に袋井市チームの選手として出場しました。次の年も連続出場を果たしたのですが、その後8年間ライバルにその座を奪われ、補欠にとどまるという、とても悔しい思いをし続けました。それでもあきらめずに努力や挑戦を続け、50歳のときにそのライバルに勝ち、再びその舞台に立ちました。そのあきらめない姿勢が報道で取り上げられ、周囲の人たちの後押しもあり、聖火ランナーに選ばれたということでした。「トーチの9割は、くやしさでできている。」「残りの1割は、地域の人への感謝です。」という言葉がすべてを表していました。

実際に使用したトーチを手にした子供たちは、実際の重みだけでなく、高橋さんの何事にも真摯に向き合いあきらめない姿勢、地域の人たちへの感謝の気持ちを感じたことでしょう。

16日(木)の古新田集会に先立って、明日14日(火)と15日(水)の15:20~16:20の時間帯で校内作品展を行っています。古新田集会当日に来られない方、じっくり作品をご覧になりたい方は、ぜひお越し下さい。

本日、放課後、職員が体育館で作品の展示作業を行いました。力作ぞろい、子供たち一人一人の作品に個性が表れていて、一つ一つの作品をじっくり見ているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。

子供たちは、16日(木)の古新田集会に向けて、最後のまとめと準備、発表練習を頑張っています。

楽しみにしていてください。

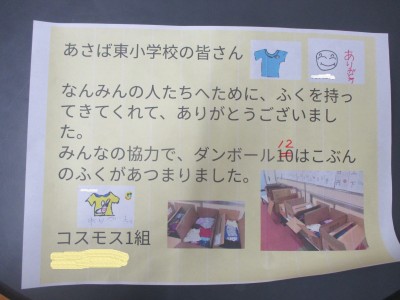

コスモス1組の子供たちが中心となり、難民となってしまった子供たちに送る衣服を集めました。このプロジェクトは、衣料品メーカーのユニクロ(UNIQLO)が行っている難民支援プロジェクトの一つです。浜松市の学校で、「総合的な学習の時間」で学習したことを発表しているのを見た担任の先生が感銘を受け、子供たちに話したところから衣服の回収が始まりました。

全部で段ボール12箱分の衣服が集まり、先週金曜日、無事に送り届けることができました。12箱と言っても、一人では運べないほど大きな段ボールもありました。本当にたくさんの洋服が集まりました。

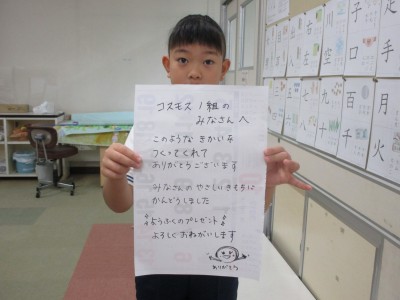

洋服と一緒に、協力して下さった保護者からコスモス1組の子供たちへのメッセージが入っていることもあり、子供たちがとても喜んでいました。保護者の皆様の御協力と励ましに心より感謝申し上げます。

先週金曜日に、洋服のつまった段ボールを運び出した際、「今日、浜松の学校まで持っていってくれる人のところに届けてくるからね」と子供たちに伝えました。

すると、今朝、一人の子供が私に話し掛けてくれました。「ねぇ先生、あの服、もう難民の人のところに届いたかな・・・」純粋な子供の心に、心がほっこり温かくなりました。集めた洋服が、実際に海外の子供たちのところに届くまでにはまだまだ時間がかかると思いますが、子供たちの優しい気持ちは、どんどん広がってあっという間に遠い外国にも届くのではないかなぁ、そんな期待をさせてくれました。

今日、子供たちは協力してくださったクラスや職員室、事務室、保健室の先生たちのところにお礼を言って回っていました。人のために何かするって、ステキなことですね。

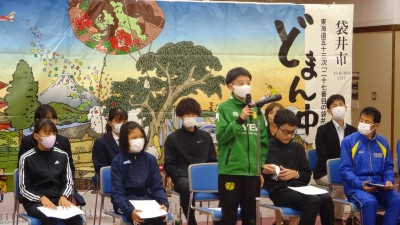

11月9日(木)19:00~ 袋井市教育会館で、第24回静岡県市町対抗駅伝競走大会の袋井市チーム結団式がありました。

小学生から大人までの21名が、袋井市チームに選ばれます。3回の選考記録会を勝ち抜き、本校の6年生児童が見事代表に選出されました。浅羽東小学校からは久しぶりの選出になりますが、過去にも小学生の代表になったり今年のメンバーに卒業生がいたりします。(卒業生の中には、箱根駅伝に出場した先輩もいます。)浅羽地区は、昔から駅伝が盛んで、今でも袋井市駅伝の地域の部に「東方」や「諸井」といったチームが出場していることからも、その熱量が伝わってきます。

結団式では、団長の袋井市長さんやスポーツ協会会長の溝口紀子(バルセロナ五輪女子柔道銀メダリスト)さんから、熱い激励の言葉をいただきました。各選手も一言ずつ抱負を語りました。本校児童も緊張しながらも、力強く「代表としてがんばります。」と宣言しました。その後、記念撮影を行いましたが、チームが一丸となる雰囲気が伝わってきました。

今後、来週末の最終選考レースにより、本番当日走るメンバー12名と区間が決まります。大会は12月2日(土)10時スタートです。テレビ中継もありますので、ぜひ、袋井市チームや本校児童に声援を送っていただけると幸いです。また、静岡市町対抗駅伝競走大会のホームページには、各市町の代表チームに応援メッセージを送れるようになっています。こちらはメッセージ数による順位も出ますので、袋井市チームでも個人へでもよいので、メッセージを送っていただけるとありがたいです。

毎年、4年生を対象に、人権擁護委員の方々による「ゆたかな心の授業」が行われています。今日も8名の人権擁護委員の方々が来て、4年生に人権の話をしてくださいました。

最初に、人権のイメージキャラクターの紹介がありました。人権イメージキャラクター人KENまもる君と人KENあゆみちゃんは、漫画家やなせたかしさんのデザインにより誕生しました。2人とも、前髪が「人」の文字、胸に「KEN」のロゴで、「人権」を表しています。人権が尊重される社会の実現に向けて、全国各地の人権啓発活動で活躍しています。子供たちからは「だからアンパンマンのドキンちゃんに似ているんだ!」と納得している様子が見られました。

次に、人権についてのお話がありました。「人権とは、だれもが幸せに生きる権利のことです。」「いじめられたり、暴力や差別を受けたりして、つらい思いをしている人がいないようにしていくことが人権を守ることです。」「お互いに相手のことを考え、思いやりをもって接することが大切ですね。」というお話を、子供たちも真剣な表情で聞き入っていました。

そして、「ぼくはどうすればいいんだろう」というお話を聞いて、登場する子の気持ちやどうしたらよいのかを考えたり伝え合ったりしました。いつもとはちがう雰囲気に、多少緊張している様子も見られましたが、いじめや人権について深く考えるとても良い機会になりました。振り返りの場面では、「いじめがあったらできるだけ早く伝えた方がいい。」「いじめをする側の人にも何か理由があると思うので、それを分かってあげることも大切だと思う。」など、それぞれに感じたことを書き留めたり発表したりしました。

最後に、人権擁護委員の方から、「困ったことがあったら一人で抱え込まず、友達や家の人、先生などに相談してください。」「直接伝えることが難しいときは、人権SOSミニレターを使ってください。」とお話がありました。だれもが幸福感を感じられる日々を過ごせるようになることを強く願います。