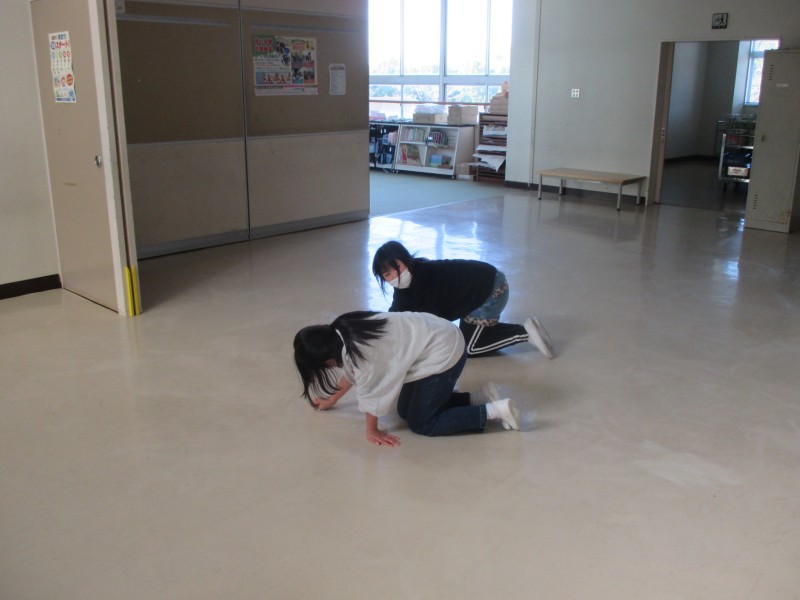

今日の昼休み、北校舎の2階へ上がると、廊下を磨いている4人の子供たちがいました。先週の木曜日に青空委員会が実施してくれた東小クリーン大作戦の後、「明日もやりたい」「もう一回やりたい」担任の先生に申し出てくれた子供たちがいたそうです。実際、金曜日に私の所にも「廊下磨き、もうやらないんですか?」と言ってくれた人たちもいました。

学校全体で行うボランティア大掃除は1回だけでしたが、今日は4年生の子供たちが自主的にやってくれていたようです。水に湿らせた「激落ちくん」で磨く、乾いたぞうきんで拭き取る、まるでお餅つきのように息を合わせて掃除をしている場面もありました。楽しそうに働く姿がとってもステキでした。

「そうじ」には、子供たちを大きく成長させる魔力があると私は思っています。自主性、勤労の精神、公共心、責任感、協力性、衛生の観念・・・子供たちの内面にたくさんのステキな種がまかれ育っていくように思います。

東小を大切にしてくれている4年生の姿を見て、幸せな気持ちになりました。ありがとう。

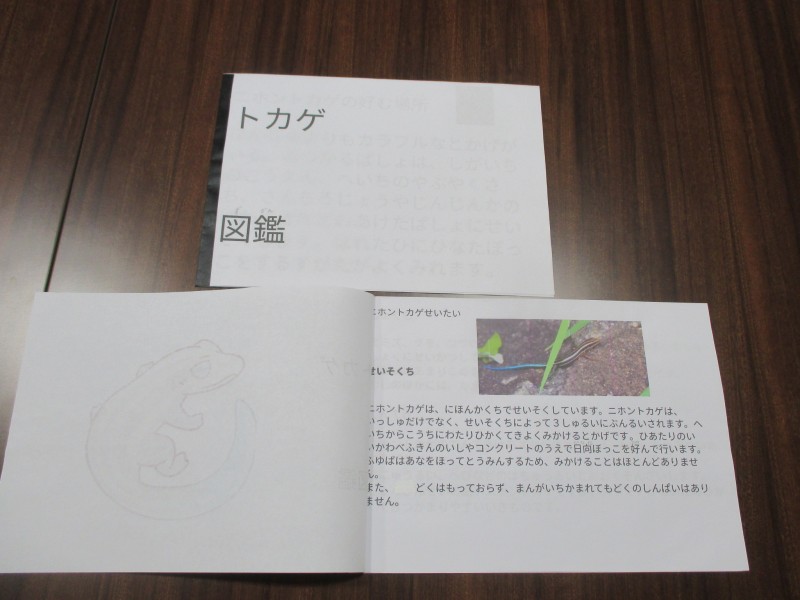

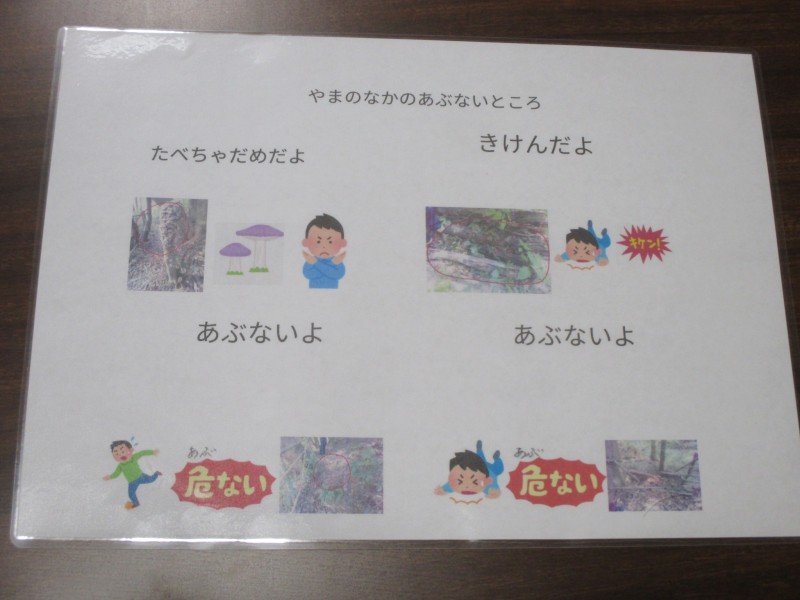

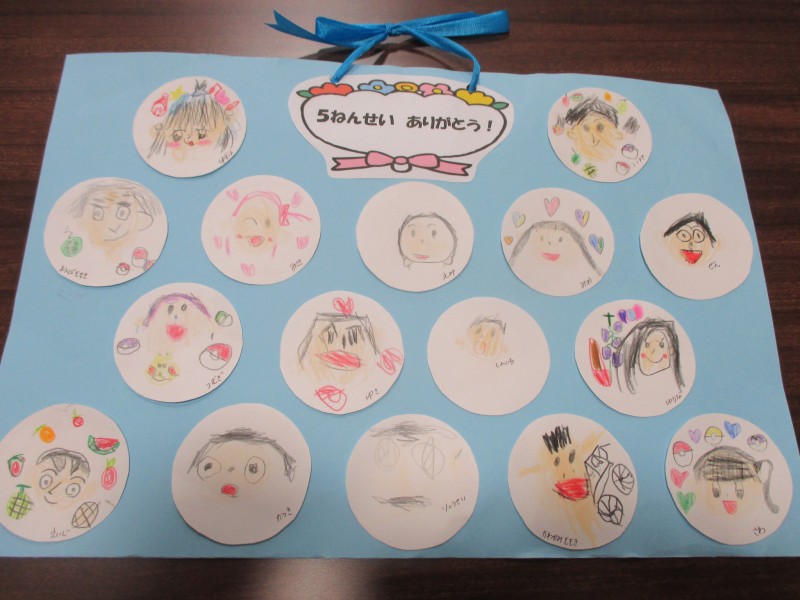

<本校児童がこども園にお貸しした総合的な学習の時間の成果物>

<3人の代表児童がこども園を訪問しました>

先週金曜日(15日)のお昼休みに5年生の代表児童3人が東こども園を訪れました。総合的な学習の時間に追究した「諸井里山」について魅力や遊ぶときの注意点などをまとめたものをこども園でも使ってほしい、役立ててほしいとお貸ししていたものを返却してもらうためでした。

自分たちの学習や、その成果物が、だれかの役に立つという経験はなかなかできることではありません。本校職員とこども園の先生が連絡を取り合う中で、偶然このような機会が生まれたようですが、一貫教育が前進し、お互いの存在が身近になった証かもしれません。こども園の子供たちや先生方に、お礼を言われ、代表の子供たちもきっとうれしかったと思います。

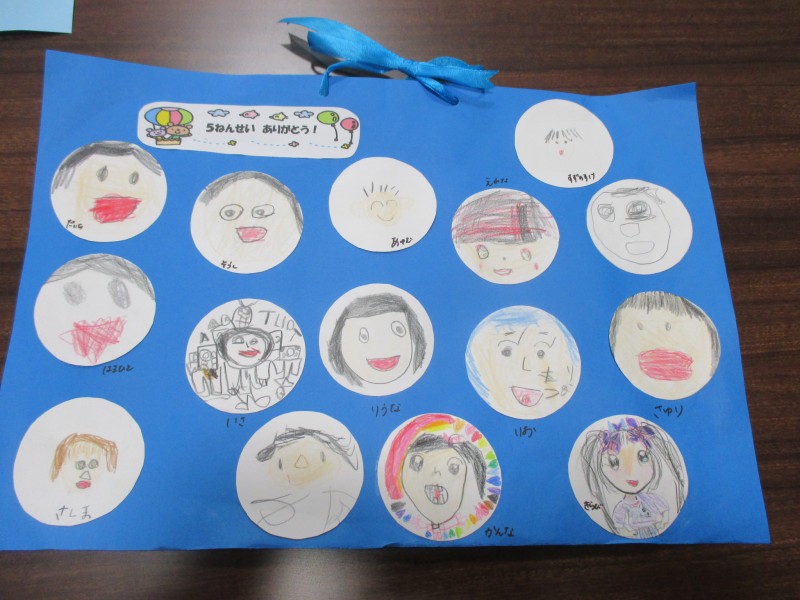

さらに、貸していたものを返してもらうだけでなく、こども園の園児と先生方から、園児の似顔絵付きのお礼のメッセージをいただきました。「ありがとう」と相手にきちんと伝えることってステキなことですね。

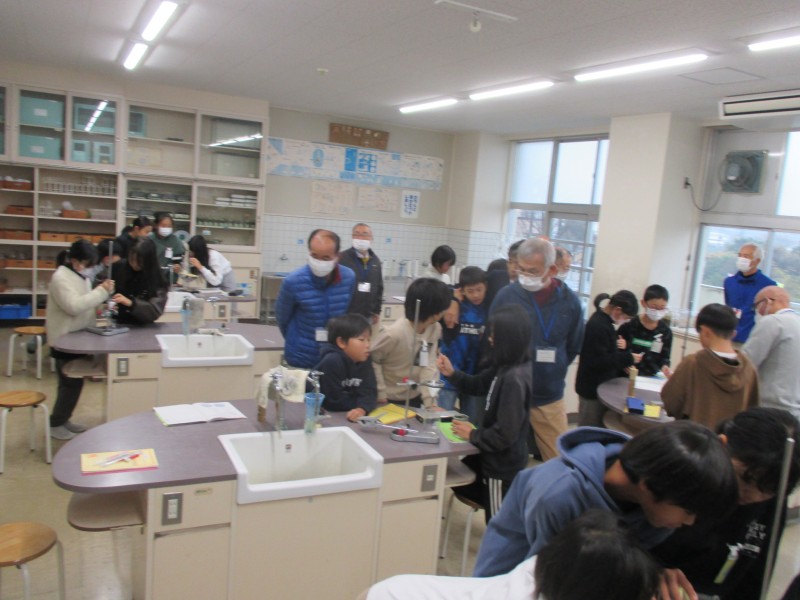

地域の民生委員・児童委員さんとの懇談会を実施しました。

本校の学区の委員さんが全員参加してくださり、2時間目の授業を参観した後、校長、教頭との懇談を行いました。

お子さんやお孫さんが本校の卒業生、あるいは現在、在学中という委員さんがほとんどです。子供たちの様子だけでなく、タブレットを使った授業、教室や廊下の掲示物を見ながら学校の様子を見ていただきました。ある委員さんは、廊下に掲示してあった3年生のハウス食品への工場見学のレポートを見て、「3年生で、あんなに上手にまとめてあって驚きました。工場の様子がよく分かるようにまとめてあってすごいなと感心しました。」とおっしゃっていました。

懇談会では、雨天時の送迎の車が話題になりました。登校の時間帯に学校へ入る車、学校から出て行く車が集中し、学校前の道路が渋滞してしまうので、いらいらしている運転手さんがいるのではないかと心配になるとのことでした。事故の発生が心配されます。改善策としては、

1 特別な事情がない場合は、歩いて登校してもらうこと

2 可能な児童は、学校が改善策として提案している浅羽北コミュニティセンターで降ろしてもらうようにすること

などが意見として出されました。さらに、送迎のため学校西側の道路に入る場合は左折のみにしてもらい、学校西側の道路から学校前の道路に出る際も左折のみにしてもらうよう保護者の皆さんに協力してもらってはどうかという意見も出されました。委員の皆様が子供たちの安全を第一に考えて下さっていることが伝わってきました。

また、中央公園でかなり暗くなるまで遊んでいる子供たちがいることが心配だという意見もありました。学校でも、日没すぎまで校庭で遊んでいる子がいて注意することがよくあります。安全のため、日没前には家に帰ってくることを徹底させた方がいいという話合いになりました。各家庭でもお子さんと確認していただきたいと思います。

民生委員・児童委員の皆さんは、あいさつ運動や日頃の登下校の見守りをしてくださっています。子供たちの健全育成へのご尽力に感謝しています。

本校には、「登下校中は黄色いぼうしを着用する」というきまりがありますが、このきまりを守っていない児童が見られます。そこで、今年度、1学期の終わりに子供の意識調査を行い、その結果を元に2学期には各学級で黄色い帽子の意義やきまりについて話合いを行いました。さらに、保護者の皆様にも子供と黄色い帽子の着用について話し合っていただいた上で、アンケートへの回答をお願いしました。

子供の実態と子供の思い、保護者の考え、さらに教師の考えも調査し、それらを元に今週月曜日と火曜日に、児童の代表と職員の代表とで話合いの時間をもちました。

児童の代表は、5年生から立候補で出してもらいました。帽子をかぶっていない子供たちも立候補してくれたのでいろいろな意見が出された有意義な話合いとなりました。職員の代表は、生徒指導担当の職員と校長、22人の代表児童を11人ずつのグループに分けて2日間にわたって校長室で給食を食べながら実施しました。

「黄色い帽子のデザインをもっと格好よくすればみんなかぶるのではないか」「黄色い帽子はやっぱり目立つから今のきまりのままの方がいいんじゃないか」「小3までは普通にかぶっていたけど、小4くらいから『ダサい』とか『格好悪い』とか思うようになってかぶりたくなくなった」など、それぞれの立場からいろいろな意見が出され、学校としてどういうきまりにしていくのがよいのか話し合いました。意見としては、「黄色い帽子が安全だから一番いい」という考えが強かったという印象です。この後、職員会議でも話し合い、きまりを決定したいと考えています。

代表として参加してくれた5年生がとってもステキでした。学校全体のこと、下級生のこともよく考えて発言してくれていて、様々な考えがある中でどうするのが一番よいのかを子供たちと教員とで一緒に考えることができました。とっても民主主義的な話合いでした。

今月号の学校だよりで、学校としての結論を報告する予定です。

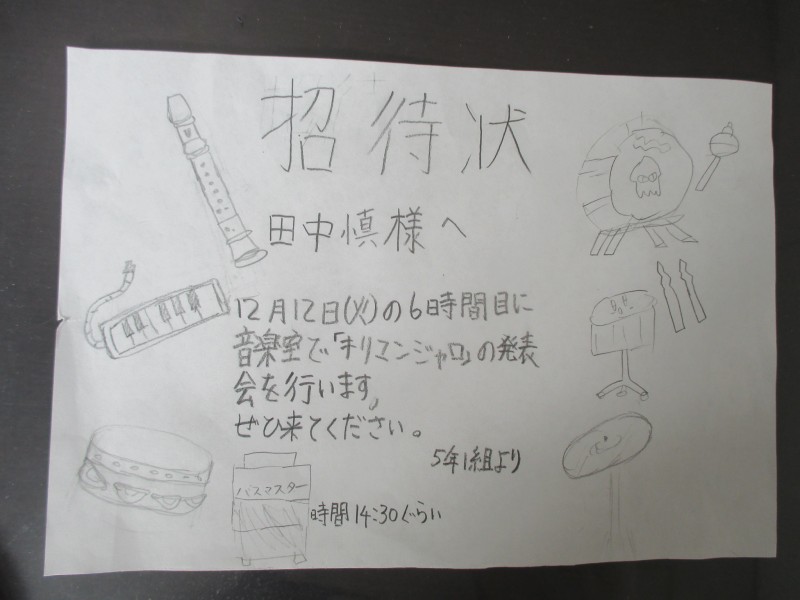

先日、5年1組の子供たちが校長室を訪れ、招待状を手渡してくれました。音楽で練習してきた「キリマンジャロ」の合奏の発表会を開くというのです。

本日、6時間目に音楽室で息の合った演奏を聴かせてもらいました。観客は、私一人、音楽室の真ん中にイスを用意してくれてありました。なんとも贅沢な音楽鑑賞会です。

恥ずかしながら、初めてこのキリマンジャロという曲を聴きました。富士山よりもずっと高いアフリカ大陸の最高峰、キリマンジャロ。実際に見たり登ったりしたことはありませんが、TVや写真で見た雄大な景色を思い浮かべながら聴かせてもらいました。独特のリズムで弾むような楽しい雰囲気の演奏でした。

自分の演奏する楽器を選んで、楽譜を見ながら練習して、そして全体で合わせる。簡単ではなかったと思います。がんばって練習したんだなぁということが伝わってきました。

とっても楽しそうな雰囲気でしたが、真剣にやっているのが伝わってきました。ノリノリで演奏している子もいて、一層全体の雰囲気を盛り上げてくれていました。ステキな演奏会をありがとうございました。

できるようになるまで、一生懸命練習するっていいですね。みんなで心を合わせて真剣に一つのものを作り上げるっていいですね。

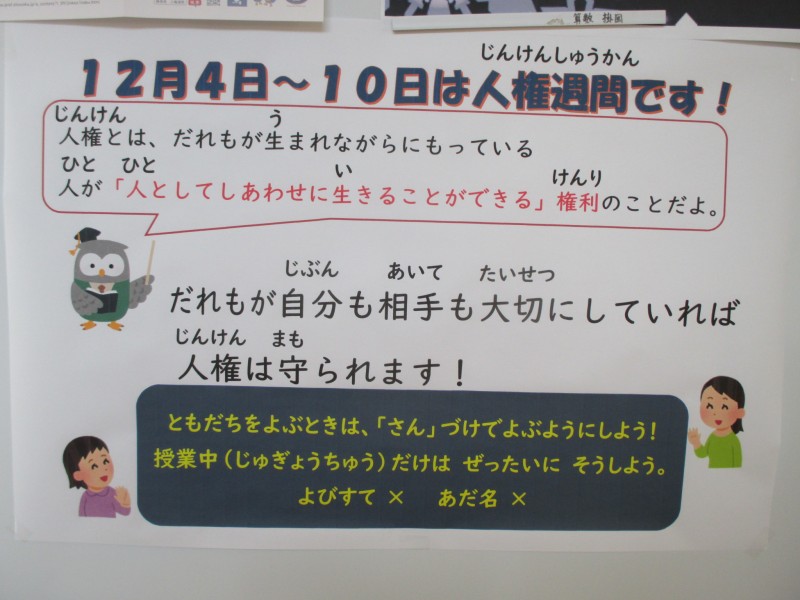

12月10日は、国連が定めた[「人権デー」です。日本では、国民が人権についての理解を深め、人権を尊重する意識を高めることを目的に12月4日から10日までの週を「人権週間」と定め、様々な取り組みをしています。

今週、地域の人権委員の方々、法務局や袋井市しあわせ推進課の職員の皆様が学校を訪問され、学校における人権教育の取り組みに対する感謝の言葉を頂戴いたしました。

自他の人権を尊重する態度を醸成することは、本校の重点目標である「自分も相手も大切にする子」の育成と重なります。今年の人権週間では、友達の呼び方について子供たちといっしょに考えてきました。

というのも、東小の子供たちは友達を呼び捨てにすることが多いように感じるからです。職員の間でも、「友達を呼び捨てにしたり、あだ名で呼んだりするのが気になる」という意見が複数の職員から出されました。私自身も昨年本校に赴任した時、子供たちが上の学年の子であっても呼び捨てで呼んでいる姿に驚きました。仲がよいからと言えばそれまでですが、授業中も呼び捨てで呼び合うのには見ていて抵抗があります。

そこで、今年の人権週間では友達を「~さん付け」で呼ぶことを子供たちに指導しました。すべての場面でいきなり呼び捨て禁止!というわけにもいかないので、「せめて授業中は、全員『さん』付けで呼ぶことにしましょう!」と学校全体で指導するようにしました。

成果はまだまだ見えません。でもこれもみんなで続けていくことで文化として根付いていくのではないだろうかという希望を抱いています。

人権とは「だれもがもつ権利」であり、「人が人としてしあわせに生きる権利」だと子供たちには伝えました。御家庭でもお子さんと一緒に「人権」という少し難しいテーマでお話してみてはいかがでしょうか。

年末が近づいてきました。年賀状や大掃除、年末の恒例行事が迫ってきています。

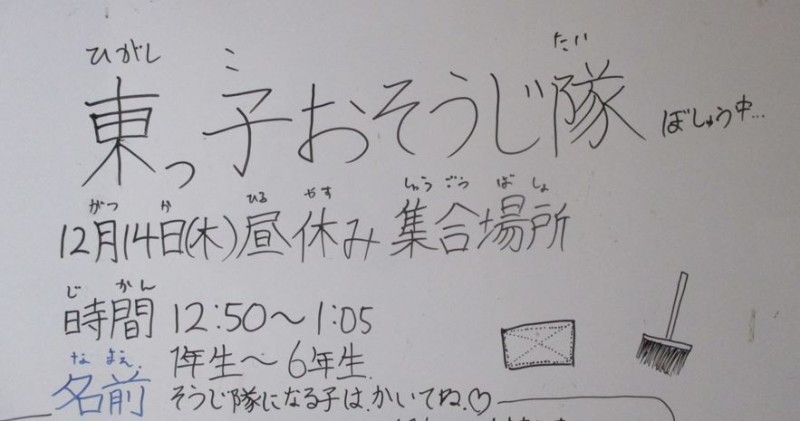

年末の大掃除、学校でも普段の掃除では十分にきれいにすることができていない場所、汚れが残っている床の大掃除を計画しています。本日、青空委員会の子供たちが「東っ子 おそうじ隊」という名称を付けて、昇降口のホワイトボードを使ってボランティア募集の広告を制作してくれました。

下校の際、そのホワイトボードの前に人だかりが・・・何だろうと思ってのぞいてみると、「わたし、出る」「わたしも」「わたしも」と多くの子供たちがペンを奪い合うようにして名前を書いていました。放送での案内もまだ行っていないのに、すでに30人近くの子供たちが名前を書いて参加を表明してくれていました。

ロングの昼休みの時間を使って行う計画です。遊ぶのを我慢して掃除をしてくれる子がこんなにもたくさんいる。とっても幸せな気持ちになりました。自分たちの学校を自分たちの手できれいにする、浅羽東小はステキな学校だなぁと思いました。子供たちが秘密道具「激落ちくん」を使って床を磨いている姿を想像するだけでうれしくなります。