山頂登山を終え、ゆうべの集いを室内で行いました。雨のため掲揚はしていませんでしたが、国旗、県旗、観音山の旗、校旗の降納を行いました。

食堂に向かい、待ちに待った夕食です。係の児童の「いただきます」のあいさつでおいしくいただきました。山歩きでかなりお腹が空いていたようです。「おみそ汁だけは『おかわり』ができますよ!」と言われたのですが、おかずもおかわりができると勘違いしてすぐに列を作る子たちもいるほどでした。学校では今でも給食は全員黒板の方を向いて食べていますが、観音山では向かい合ってテーブルごと楽しく話をしながら食事をしました。みんなでワイワイ話しながら食事をするっていいなあと思いました。

夜の活動は、ナイトウォークラリーです。先生たちが先に山に入り、担当のポイントで子供たちが来るのを待っていてくれました。真っ暗な山の中で一人ぼっちで待っていた先生たちは、きっと心細かったと思います。

少しだけ雨が降っていましたが、子供たちは興奮気味に宿泊施設から出てきました。指示を待たずに出発しようとしていたグループもいて、先生から指導を受けました。安全に活動するための大切な指導となりました。やがて、時間差をつけて班ごとに出発し、暗い山の中へと消えていきました。懐中電灯の明かりと班の仲間だけが頼りです。それでもすべての班が無事に決められたすべてのチェックポイントを回って戻ってくることができました。先生たちは、すべての子供たちが無事に戻ることができると確認できるまではポイントを離れることはできません。子供たちが通った後もかなりの時間、山の中で一人、本部からの指示を待っていました。

一日目のすべての活動を終え、入浴時間を迎えました。クラスごと、わずか10分間の入浴時間です。大きなお風呂にみんなで入る経験が初めてという子もいたと思います。お風呂場からは、「寒い、寒い」という子供たちの叫び声が響いた後は、楽しげな声が外まで聞こえてきました。「忘れ物は、絶対やめてよー。パンツの忘れ物は特に気を付けてよ-。」冗談交じりに警告していましたが、子供たちが去った男子の脱衣所には、下着やタオル等の忘れ物がありました。

各部屋に戻った後は、マットレス、布団を敷いて寝床づくりです。子供たちが協力し合う姿も見られました。代表の子供たちは、班長・室長会議を行い、各部屋に戻って部屋会議を行い、一日の反省をしました。すべてにおいて子供たちが5分前行動を意識していることが伝わってきました。また、上履きをしっかりそろえる5年生の子供たちの習慣や考え方(文化)が少しだけ見えたような気がしました。

宿泊学習一日目、10時の消灯後、廊下から各部屋の様子をうかがいました。物音一つ聞こえてくることもなく「寝たかな!?」と思って安心して職員も翌日の活動のための打ち合わせに向かいました。が、後から聞いてみると「2時間しか寝なかった」「恋バナで盛り上がった」という話も聞かれ、部屋の中では初めての学校の仲間との宿泊を楽しんだ様子がうかがえました。(つづく)

今日はそれほど風のない穏やかな日となりました。昼休みにはたくさんの子供たちが運動場に飛び出して元気いっぱい駆け回っていました。楽しそう、幸せそうな子供たちの姿がたくさん見られました。

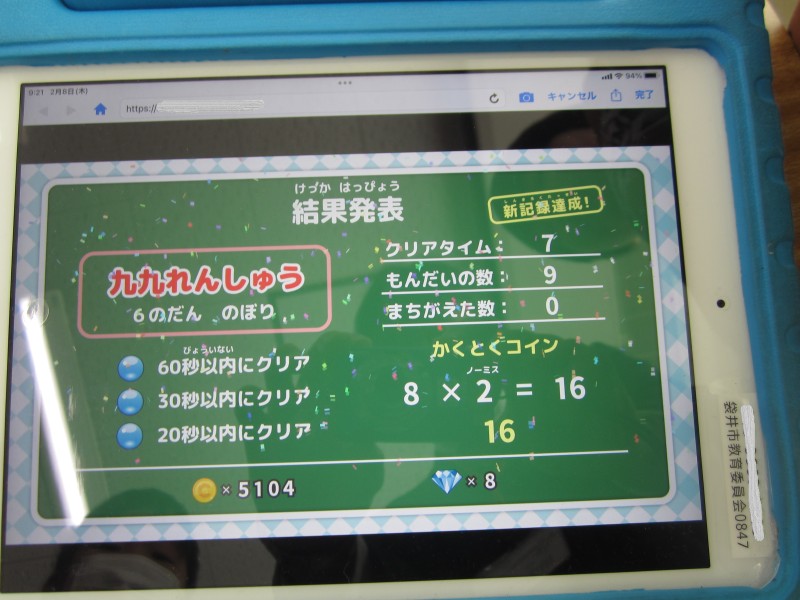

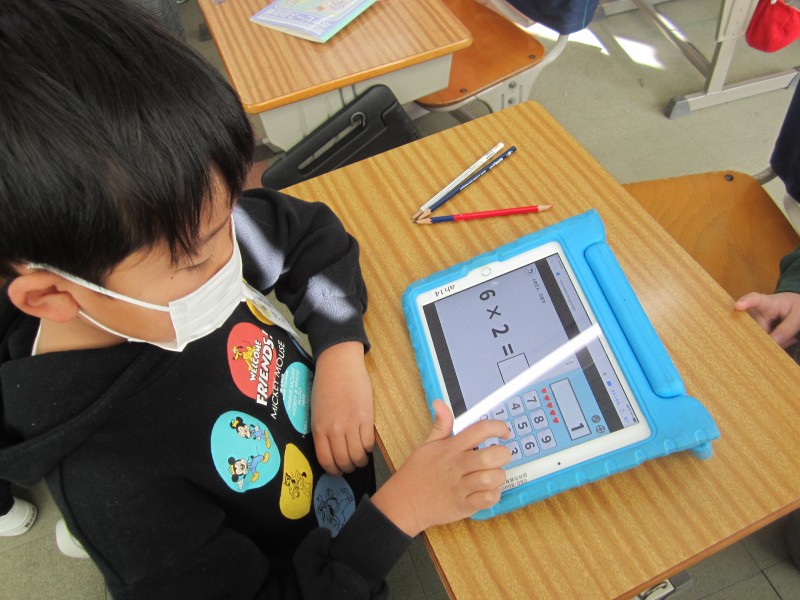

さて、2年生では今タブレットを用いたかけ算九九の練習が大流行しています。問題をクリアするとコインが獲得できるというゲーム的な要素が子供たちを引きつけているようです。

かけ算九九と言えば、わが子がカードをめくりながら必死で練習していたことを思い出します。カードでの練習を終えた2年生は、タブレットを使って九九の練習をしていました。

驚いたのは、10の段、11の段、12の段までやっていたことです。「12の段?何だそりゃ?先生、そんなの知らないぞ。」私がそう言っている間に、子どもは12✕11、12✕12と進んでいました。ほんの数秒で12の段を終えてしまう子供たちにびっくりしました。

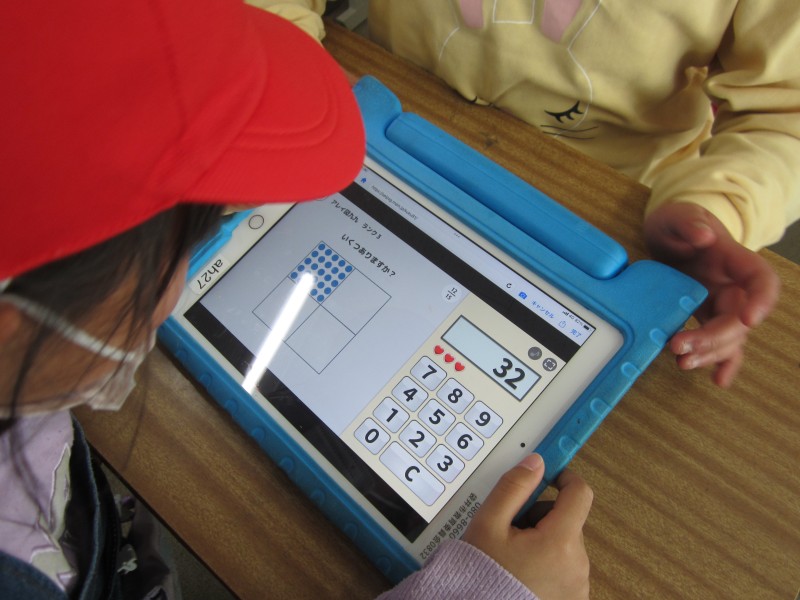

タブレットを使った学習は、多様です。上がり下がりだけでなく、無作為に様々な問題を出題してもらうこともできれば、□✕□=54のように穴埋め式の問題もあります。しかも、即座に正解不正解かが判定されます。休み時間や昼休みにも、練習している子が何人もいました。

できるかできないかではなく、やるかやらないか、の世界だと思います。やっている子はどんどん覚えてどんどん早く正確に答えられるようになっていく、やらない子は全然伸びてはいかず、差がついてしまいます。その差に気が付いた時にやる気がなくなってしまわないだろうかと少し心配にもなります。

ねえねぇ、12✕12っていくつ?「144」タブレットを持っていなくてもすぐに答えが返ってきました。

一人一台端末が整備されてから数年が経ちました。AIドリルも導入され、活用も進んできています。今後、子供たちがどんなふうに成長していくのか、楽しみです。

1月31日(木)から2月2日(金)まで、5年生が2泊3日で観音山宿泊学習に行ってきました。県立観音山少年自然の家は、浜松市の北部に位置しています。第二東名で名古屋方面に向かう際、天竜川を越えた右手(北側)に風力発電用の風車が何基も連なっている山が見えますが、ちょうどその裏側の山に自然の家があります。子供たちが宿泊した施設からは、南側に都田ダム湖と風車が連なる山々が見えました。子供たちには、あの風車を見る時があったら、観音山を思い出してほしいなぁと思います。

自然の家からの南側を臨む(都田ダム湖(引佐湖)と風力発電機)

さて、出発日当日の朝は曇天、雨もわずかに落ちてきていました。我々大人は天気を心配していましたが、子供たちはワクワクドキドキの方が強かったようで、雨のことはそれほど気にしていない様子でした。時間通りに笑顔で集合し、出発式を行いました。

出発式は、実行委員の子供たちが協力し合ってスムーズに進行し、代表児童が「観音山で成長し合おう」という学年のめあてをみんなと確認してくれました。校長先生からは「5年生のみなさんの文化を見られるのを楽しみにしています。」というお話がありました。

「自分も相手も大切にする子~東小の文化をつくる~」本校の今年の目標です。東小の文化にしようと取り組んでいる「相手を大切にした聞き方」「相手に届くあいさつ」「いじめ・いじわるのない学校」については、観音山でも子供たちがきっと姿として見せてくれるでしょう。それ以外にも、2泊3日で一緒に生活する中で、5年生の子供たちの文化が見られるはずです。「文化とは『そこで生活する人の間で定着していく習慣や考え方』です。修学旅行で、校長先生は6年生の子供たちのすばらしい文化を見せてもらいました。観音山では、5年生のみなさんの文化を見せてもらいたい、感じさせてもらいたいと思っています。」とお話しされました。

見送りの教頭先生たちに「行ってきます」のあいさつをして、バスは出発しました。バスは、観音山の入口までしか入ることができません。いきなりの山登りからのスタートです。

バスを降りてからは、それぞれ自分の荷物を抱えて約30分間、山を登ります。最後の登り坂の名称は、「夢の坂」。がんばってがんばって山道や登り坂を歩きました。2泊3日の大きな荷物を抱えて歩くことは、小柄な子供たちにはかなり大変だったと思います。多少は愚痴をこぼしながらも一歩一歩坂を登りました。先に自然の家にたどり着いた子供たちの何人かは、自分の荷物を置いてすぐに坂を駆け下り、夢の坂で苦戦している仲間の荷物を持ってあげていました。スタートから子供たちの優しいステキな姿が見られました。

今年の宿泊学習も同じ学園の浅羽北小との合同での実施です。出会いの集いで、一堂に会して顔合わせをしました。観音山の所長さんからは、「自然のよさ、友達のよさ、自分のよさを見つけてください」というお話がありました。本校児童が代表あいさつを務めました。東小の子だけでなく北小の子も前にしてのスピーチでしたが、堂々としていました。学校紹介では、お互いに学校の特色を紹介しました。東小の代表の子供たちは最初に「あいさつが自慢で、毎朝正門のところで校長先生と目を合わせてあいさつをしています。」と話してくれました。もちろんすべての子供たちが目を合わせてあいさつができるレベルにはいっていませんが、子供たちの口から自分たちの学校を紹介するときに自慢として「あいさつ」があがったことはとってもうれしいことです。文化はやがて誇りや自慢になると信じています。浅羽東小の子供たちがみんな、「東小の自慢はあいさつだ!」と言える日が来るといいなぁと思いました。

出会いの集いでは、校歌を歌いました。全国的にも非常に珍しいのですが、浅羽東小の校歌は、浅羽北小と浅羽南小と同じ校歌です。観音山では、本校児童の指揮で東小、北小の児童が同じ校歌をいっしょに歌うことができました。

会の進行などの係は、東小と北小で分担して務めます。会の終わりに、出会いの集いを進めてくれた代表の子供たちにみんなで感謝の拍手を送りました。

出会いのつどいの後は、いよいよ山頂登山です。予定では、観音山の中腹「星の広場」で昼食をとる予定でしたが、雨の心配もあったため、昼食を済ませてから登山を開始することにしました。おうちの人に用意していただいたお弁当をプレイホールでみんなで楽しく食べて、出発前の腹ごしらえが完了しました。

(つづく)

(つづく)

新しい週の始まりでしたが、あいにくの天候になってしまいました。午後からは厳しい冷え込みと荒天の予報が出ています。下校時はすでに強風が吹き始めている状況でした。

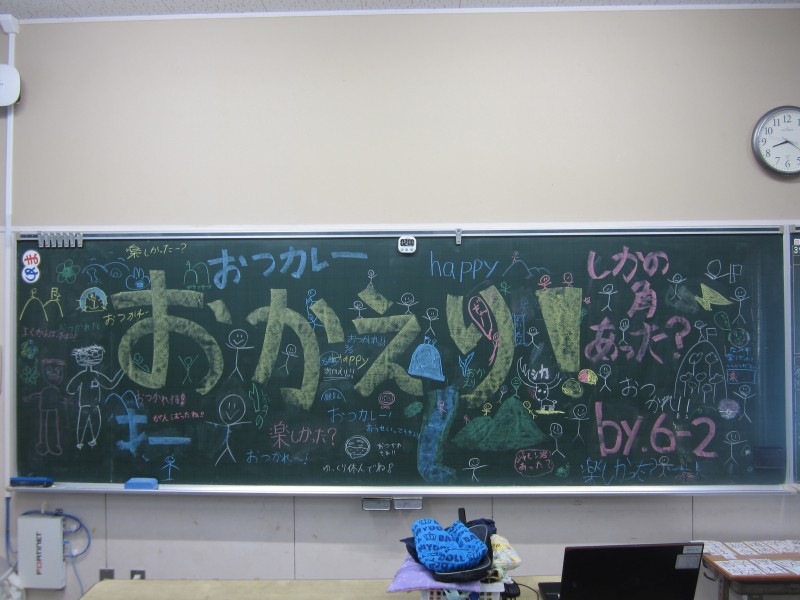

さて、今朝5年生の教室の黒板には、6年生からの「おかえりのメッセージ」が書いてあったそうです。そんな話を耳にして、慌てて教室に向かいましたが、両クラスの黒板を写真におさめることはできませんでした。(ごめんなさい)

今朝、教室に入って黒板を目にした時の5年生の気持ちを想像します。あったかい気持ちになったことでしょう。優しい6年生に感謝!です。優しさは伝染します。だれかに優しくしてもらった人は、きっと優しくなれます。5年生は、6年生からもらった優しさをまた別のだれかに届けてくれると思います。

私自身も優しい気持ちになれる週の始まりになりました。

5年生の観音山宿泊学習も2日間を無事終え、元気に活動しています。夜のキャンドルのつどいは、これまで感染症対策で実現しなかった浅羽北小学校の5年生と合同で行いました。大変盛り上がったようです。

昨日から一転、今日は曇り空で気温が上がらず、肌寒い日になりました。そのような中、運動場からとても元気で楽しそうな声が聞こえてきました。6年1組のイベント係の人たちが企画したお楽しみ会で、節分にちなんだ「ももたろう鬼ごっこ」やドッジボールを笑顔いっぱいで行っていました。

卒業式までの登校日数が残り30日になります。浅羽東小学校で過ごしてきた仲間と一緒に活動する時間も貴重に感じられるかもしれません。思い出してみると、私自身も小学校が大好きで、一緒に遊んだ記憶は今も強く残っています。ずっとこの時間が続いてほしいと思っていました。残り少なくなっていく浅羽東小学校で過ごす時間、一緒に活動する仲間を大切にしていることが伝わってきました。

5年生の観音山宿泊学習は、1日目の活動(山頂登山・ナイトワークラリー)を無事終えることができました。心配された雨も明け方にはやみ、2日目は冒険ラリーです。全員元気に活動していることをうれしく思います。

本日から、6年生に新しい仲間が増えました。フィリピンから編入したお友達です。日本に初めて来たので戸惑いと緊張の中でしたが、日本語で自己紹介をしてくれました。「よろしくお願いします。」の声に、迎える6年2組の子供たちにも和やかな雰囲気が漂っていました。

早速、水筒を置く場所やランドセルの荷物を机に入れること、防災頭巾の掛け方などを、周囲の子たちが手ぶり身振りと英語を活用しながら丁寧に説明してくれました。見守るお母さんもうれしそうでした。昼休みには、校内を案内している6年生の姿を見かけました。さすが6年生で、英語で説明しながらみんな笑顔で過ごしている姿を頼もしく感じました。今年度10名以上の転入や編入がありますが、そのうち8名は外国籍です。浅羽東小学校の外国籍児童も1割を超え、国際色豊かになっています。

大谷グローブは、現在各学級に回しています。手に取ってはめてみたり記念撮影をしたりして楽しんでいます。「思っていたより軽かった」「意外と大きかった」などの感想を教えてくれましたが、直接触れることで感じることも多いと思います。3年生の子供たちは、撮った写真を手慣れた様子で加工し、1枚のシートにまとめていました。大人が戸惑いながらする作業もあっという間に処理してしまう子供たちの対応力に頭が下がります。

雨がぽつりぽつりと落ちる中、5年生が昇降口前のわんぱく広場に集合・整列し、観音山宿泊学習の出発式を行いました。残念ながら体調不良等で欠席する子もいますが、整列した子供たちの表情は晴れやかでした。

出発式では校長先生から、この学習を通して「自分も相手も大切にする」「東小の文化をつくる」ことについてのお話がありました。非日常生活の中で、いつもとは違うことが次々と起こると思います。その中で、自分の気持ちを伝えることや相手を思いやる経験をたくさん積み重ねてほしいと思います。また、浅羽東小の5年生として、あいさつやきく姿勢、相手を意識した生活などの文化を発揮し、より強める機会になるとよいと思います。

めあての発表では、「見つけよう 友達のよさ 自然のよさ 自分のよさ」について代表者が話をしてくれました。浅羽北小学校の子たちの交流の機会もあります。浅羽学園の子供たちとして交流を広めたり深めたりする絶好の機会になると思います。

先生のお話では、観音山で何か自分の成長を感じられるものを見つけようという話がありました。子供たちだけで活動するナイトウォークラリーや冒険ラリーもあります。3日間の体験を通してこれまでと違う何かをつかみ、最高学年に向けてたくましさを身に付け、全員笑顔で帰校することを楽しみしています。