本日、1年生は朝読書の時間に読み聞かせボランティアさんをお迎えしました。本校には、読み聞かせボランティアさんの団体「ぐりとぐらの会」のみなさんが読み聞かせに来て下さっています。今日が今年初めての活動となりました。

今日は大型の絵本をもってきてくださいました。子どもたちは身を乗り出し、読み聞かせに夢中になっていました。子どもたちのキラキラした目が印象的でした。

今年の1年生は一クラスのため、本日のボランティアさんはお一人でしたが、今後はお二人でお見えになってくださいます。読み聞かせを通して、子どもたちの心が豊かに豊かに育っていくことを願っています。

<3年1組 外国語>

<学園研修会の様子>

5月最終日となりました。朝から小雨が降っていましたが、登校してくる子どもたちの中には、傘を手に持ちながらも差してこない子も多く見受けられました。子どもは多少濡れることなど気にしないのかなと思いつつも、「風邪引かないでよ!」と思わず言いたくなりました。

今日は、先生たちの保幼こ小中一貫教育研修会のため、給食ではなくお弁当、さらに4時間で下校という子どもたちにとっては特別な日だったかもしれません。3年1組の英語の授業を参観に行くと、子どもたちはALTの先生と英語を楽しそうに学んでいました。元気に英語を発する子どもたち、5年後、10年後にはどれくらいの英語力を身に付けているのでしょうか。楽しみになります。

午後の浅羽中学校での研修会では、この春本校を卒業した子どもたちに会うことができました。授業参観だったため、なかなか個人的に言葉を交わすことはできませんでしたが、卒業していった子どもたちが中学校で頑張っている姿を見て、うれしさがこみ上げてきました。この子たちに出会えたことに対する感謝が再びわき上がってきました。同時に、今の子どもたちと一緒に過ごしている時間を大切にしたいなと強く思いました。

手を振ってくれる子、にっこり笑顔を見せてくれる子、「久しぶりです」と小さな声で言ってくれる子、ステキなステキな卒業生たちでした。学校の先生ってステキな仕事だなぁと再認識しました。担任として、子どもたちと関わった先生方や授業で教えた先生たちは、私の数百倍の幸せを感じたのかもしれません。

ところで、中学生の授業態度は、小学生とは比べものにならないくらい落ち着いていました。学習内容も難しいのですが、どの学級でも生徒さんたちは真剣に学んでいました。

学園のすべての園、すべての小学校、そして中学校の先生たちと力を合わせて、自立力と社会力の両方を備えた子どもたちを育てていきたいと思います。

毎週月曜日の朝、「さわやかボランティア委員会」の子どもたちは、アルミ缶回収やあいさつ運動をしてくれています。今朝はいつも以上に子どもたちがアルミ缶を持ってきてくれて、長い列ができる程でした。そして、写真にあるように、たくさん回収することができました。御協力ありがとうございます。

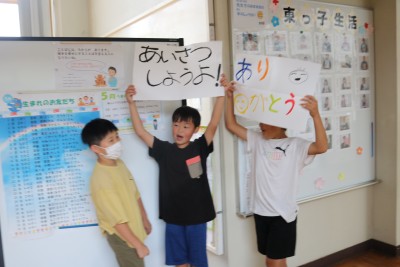

さて、先日の「青空会議」(児童の代表者が集まって話し合う会議)では、東小みんながもっとあいさつできるようになるにはどうしたらよいかを考えました。そこでは、委員会や学級でできるたくさんのアイデアが子どもたちから出されました。

今朝のさわやかボランティア委員のあいさつ運動では、毎週行っているものにひと工夫を加えました。それは、写真にあるように「おはよう」や「あいさつしよう」、「ありがとう」などの言葉を大きく書いた画用紙を掲げるという工夫です。さわやかボランティア委員が、登校する友達に『おはようございます』と元気に声を掛けると、前を通り過ぎる友達が画用紙の言葉を読んで、にっこりとしながら「おはようございます」と返します。

文字を画用紙に書いて掲げるひと工夫で、いつも以上に笑顔で元気にあいさつを返す子どもが多くいました。すると、あいさつをしているさわやかボランティア委員の子どもたちも自然に笑顔になります。

年度当初と比べて、あいさつができる子どもが増えてきているという印象ですが、学校に来たお客さんや地域の方々には、あいさつできない場面があります。こういった、子どもたち自身があいさつの輪を広げていくような活動を通して、あいさつすることが日常化されることを期待しています。今後も引き続きあいさつができる子どもを育てていきます。御家庭でもあいさつの習慣化に御協力ください。

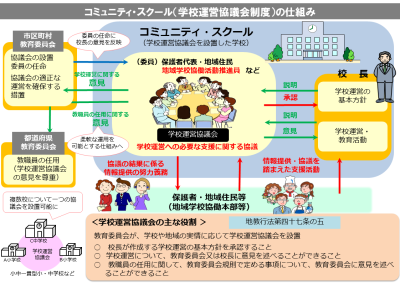

本日、今年度、第1回学校運営協議会を開催しました。

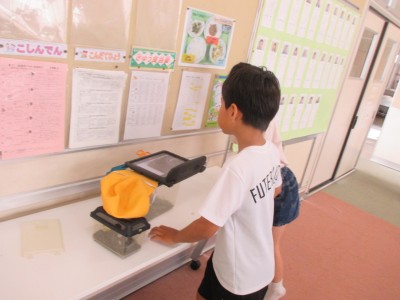

委員の皆様には、2時間目の授業を参観していただきました。どの教室でも子どもたちが落ち着いて授業に取り組む様子が見られました。タブレット端末を自在に操る子ども、英語の学習に励む子ども、新しく協議会委員になられた方は驚いていました。

協議会では、PTA総会で校長から説明のあった学校運営の方針等を運営協議会で承認していただきました。

「自分も相手も大切にする子~東小の文化をつくる~」という目標は、学校だけの取り組みで達成できるものではありません。保護者の皆様、地域の皆様の御理解と御協力をいただきながら進めていきたいと考えています。

本校には、地域学校協働本部が設置され、子どもたちの成長を支援して下さっています。水曜日の放課後に年に数回実施している、子どもたちに様々な体験活動や異年齢の子どもたちや地域の皆様との交流を提供して下さる「放課後子供教室」もその活動の一つです。今年は参加希望が少ないというお話がありました。まだ申し込みを受け付けて下さるとのことなので、お子さんとお話をして関心があるようでしたら学校までお問い合わせ下さい。

昨日の昼休み、3年生の子どもたちが「見て、見て!」とタブレットを持って駆け寄ってきました。子どもたちが見せてくれたのは、チョウチョウの羽化する様子を撮った動画でした。

「え~、これいつ撮ったの?」「さっき」「このチョウチョウは今まだいるの?」「いるよ。教室のかごの中。」

すぐに教室に行って見せてもらいました。羽化から時間が経ち、すでによく見るチョウチョウになっていました。

再び、今日その教室を訪れるとあちこちに、チョウチョウやさなぎの入った飼育ケースが置いてありました。タブレットを設置して、動画撮影を継続している子もいました。

生き物が大好きだった私もチョウチョウが羽化する瞬間を生で見たことはありません。子どもたちが撮影した動画は感動的でした。今は校内のあちこちで飼育ケースをもった笑顔の子どもたちに出会うことができます。

一人一台端末が配られ、これまでできなかったようなこともできるようになりました。小学3年生が動画を撮影する、5年前にはだれも想像できなかったと思います。ICT機器を使うことで、子どもたちの学びの質も変化していると思います。それでも自分の目で見て、耳で聞いて、手で触って、鼻でにおいをかいで、時には舌で味わって、心でたくさんのことを感じて学んでいってほしいと思います。

3年生の子どもたちに、ステキな瞬間を動画で見せてもらいました。

今週は冷たい空気が日本上空に入りこんでいるようで、涼しい日が続いています。先週は極端に暑い日もありましたが、今週は吹く風がひんやりしています。人間が作り出すエネルギーでは、ここまで空気全体を冷やすことはできないでしょう。自然の力の偉大さを感じます。

さて、今日は朝から2つの事件?!がありました。

出勤して職員室に入ると、先生たちの目に付く場所にお菓子の袋などのゴミが置いてありました。毎朝、校地内を回って下さっている教頭先生が、今朝運動場などで拾ったゴミだそうです。「今朝、運動場に落ちていたゴミです。最近、多いです。子どもたちに注意喚起(考えさせる指導)をお願いします。」とのメッセージが添えられていました。「自分も相手も大切にする子」の相手は、人だけではありません。学校も、環境も私たちが大切にしたい相手なのです。子どもたちにも考えてほしいなと思います。

もう一つは、登校してきた子どもたちが学校に犬を連れてくるという事件でした。正門で、登校してくる子どもたちを迎えていると、子どもたちが私の所に走ってきて言いました。「先生、犬を拾って学校に連れてきている子がいます。」「えっ!???」最初は、状況がつかめませんでしたが、迷子の犬がいたので保護して学校に連れてきているとのことでした。やがて、リードを付けたビーグル犬を6年生の男の子が連れてくるのが見えました。周りではしゃぎまわる子どもたちの姿も見えます。

「なんで、学校に連れてくるんだよぉ!」「だれか探してるかもしれないぞ」私はイヤーな大人になって心の中で子どもたちを非難していました。

「おいおい、どこのワンちゃん?」「どうするの、この子?」

「飼い主が見つからなかったら、学校で飼ってくださーい!」

好き勝手言っている子どもたちに、イライラ口調になっていなかっただろうかと今頃反省しています。

「その場に置いておいた方が飼い主さんが見つけやすいんじゃないかな?」

「だって、道路に出たら車にはねられちゃうもん。」「かわいそうだったんだもん。」「だれもいなかったし。」子どもたちなりにワンちゃんのことを考えて、とりあえず学校に連れてきて校長先生に任せようとしてくれたみたいです。子どもたちの気持ちが分かってくると、大人の考えで子どもたちを非難していた自分を情けなく思いました。

「そうだったんだね。道路に出たら、困っちゃうもんね。だから連れてきてくれたんだ。ありがとう。」そう言って、ワンちゃんを預かりました。

学校で飼うことはもちろんできません。交番に連絡して、おまわりさんに相談しました。教頭先生は、子どもたちがワンちゃんを保護したあたりに行って、犬を探している人がいないか確認しに行ってくれました。

やがて、お巡りさんがパトカーで来て下さり、ワンちゃんを保護して下さいました。

午前中、何人かの子どもたちが校長室をのぞきました。「ねえ、あの犬、どうなった?」「飼い主さん、見つかった?」子どもたちがワンちゃんのことを心配してくれているのがよく分かりました。

登録ナンバーが刻まれた札が首輪に付いていました。飼い主さんが見つかるといいですね。

今日は、昨日とはうって変わり晴れて夏のような陽気でした。そんな中、2年生が夏野菜の苗を植えるために、教室前の畑の草を取ったり、耕したりしました。これから一人一鉢に苗を植える予定ですが、うまく育たなくなることもあるため、予備として教室前の畑にも毎年植えています。

どの子も熱心に素手で作業をしていて、様子を見に行くと「先生、私こんなに黒くなっちゃった。」と誇らしげに手を見せてくれました。「こんなに手が黒くなったということは、一生懸命に耕してくれたんだね。」と声を掛けると、とてもうれしそうでした。みんなで耕した畑に、たくさんの野菜が実ることを願います。

途中、2年生が使う『元気っ子広場』の草を取ってくれる子もいました。自分たちで使う場所は自分たちできれいにするという意識が芽生えてくれるとよいなと思います。

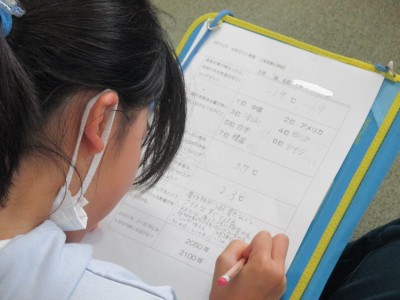

5年生は、総合的な学習の時間で「環境」をテーマに学習します。

今日は、袋井市環境政策課からお二人の職員を講師に迎えて、エコ教室を受講し、地球温暖化を中心に環境について考えました。

地球を覆っている温室効果ガス、もしなかったら地上の温度は-16℃にまで下がってしまうそうです。ところが、近年は温暖化が問題になっています。先日、5月に猛暑日を記録した地域もあったようで、地球温暖化が進んでいることを子どもたち自身も感じているのかもしれません。

このまま温暖化が進んで、気温が上昇したらどんなことが起こるでしょうか?自分で考え、みんなで話合いました。2050年、5年生の子どもたちは37歳38歳になっているようですが、その頃の地球についても考えました。

小学5年生が、市役所の職員の指導の下で、地球温暖化について学んでいる。よくよく考えてみると、子どもたちにもこの問題を考えてもらわなければならないほど、問題が深刻なのだとも言えます。

子どもたちは、関心をもって講師の先生の問い掛けに活発に反応していました。「相手を大切にして聴く」という点では課題があると見ていて感じましたが、熱心に学ぶ姿はステキでした。

今日から始まった環境学習、学びを深めて、環境のために何かできるといいですね。環境政策課職員の皆様、ありがとうございました。