今日から、春の交通安全運動が始まりました。地域のあちこちに自治会の安全委員の方々やこども園の先生方、警察、交通安全協会の皆さんが立ってくださり、交通安全運動の開始を知らせるととともに交通安全を呼びかけてくださいました。

多くの地域の皆様に見守られ、今朝も子どもたちは登校することができました。本当にありがたいことです。地域の皆様の愛情に応えるためにも、子どもたちが無事故で過ごすことができるよう学校でも交通安全指導を大切にしていきます。

東っ子のみんながすべきことは・・・

・「自分の命は自分で守る」ことを意識して交通安全に気を付けること

・街頭に立って、あるいは一緒に学校まで歩いてきてくださる地域の皆さんに「おはようございます。ありがとうございます。」と、毎日しっかり伝えること

この2つです。これが、「自分も相手も大切にする子」の姿だと思います。

今日は浅羽学園統一の健康の日です。

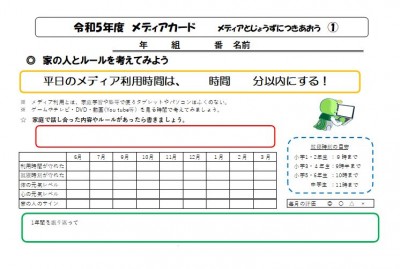

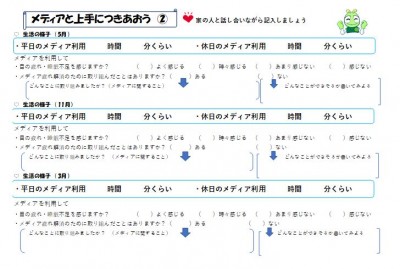

朝の時間帯に、放送で保健室の先生から「メディアの利用時間を自分で決めて、守ることができる子」を目指して、学園で取り組んでいくというお話がありました。

昨年度実施した調査の中で、平日のメディア利用時間が4時間を超えている子どもが小学生で10%前後、中学生では25%もいることがわかりました。3時間以上でみると、小学校低学年では21%、中学年では30%、高学年では38%、中学生では56%にのぼります。昔は「テレビばっかり見ている」と叱られたものですが、今はそれ以外のメディア(パソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機など)も増え、子どもたちが楽しめるコンテンツもどんどん出されているとなれば、利用時間が増えるというのも当然な話です。

「家で勉強しない子が増えた」「本を読まない子が増えた」「外で遊ばない子が増えた」と言われますが、メディアの影響が大きいと言わざるをえません。

本日、子どもたちは「メディアカード」を持ちかえりました。2つの課題があります。一つは、「平日のメディア利用時間は、○○時間○○分以内にする」という目標を決めること、もう一つは、現在の生活の様子(メディアの利用による目の疲れ、睡眠不足の自覚があるか、そしてメディア疲れ解消のための取組)を振り返るということです。

メディアは私たちの生活をより便利に、そして快適にする有益な物である一方、私たちの生活や健康に悪影響を及ぼすという陰の部分ももっています。そのことを理解した上で、適切に使っていくことができる子になってほしいと思います。おうちの人と一緒に考えてみてください。

正門を入ったところにあるソテツの間に、きれいなアマリリスの花が咲きました。去年はなかったと記憶しています。アマリリスは球根から育つ植物だと思うので、なぜ?だれかが植えたの?などの疑問もわいてきました。とにかくきれいな花で驚きました。何日楽しめるのか分かりませんが、子どもたちにも気付いてほしいと思っています。

さて、今日は水曜日で清掃がありました。清掃が始まる際、教室棟の2階には水の張られたバケツがいくつか置いてありました。聞けば、先生方が用意してくださったとのことでした。

本校の清掃では、子どもたちがバケツを使わず、直接水道場でぞうきんを洗っていました。衛生面や効率性を考えた時に、「バケツがあるのであればバケツを使った方がいいのでは?」ということが職員間で話題になりました。

担当の先生を中心に、さっそく校内にあるバケツを数え、今日は試しに2階の4年生がバケツを使って掃除をしてみるとのことでした。

やる気満々で掃除にくる子どもたちがたくさんいることをうれしく思います。しっかり教えてあげれば一生懸命やれる子どもたちです。学校をきれいにしたい、ほとんどの子がそう思っていることを誇りに思います。

次の清掃は金曜日、早く金曜日にならないかな。今日は時間がありませんでしたが、今度はしっかり子どもたちに掃除の仕方を説明する準備もして、子どもたちといっしょに掃除をがんばりたいなと思いました。

今日の給食は、ご飯の上に彩りのよい野菜と甘めの味付けをした豚肉を盛り付ける韓国を代表するご飯料理、ビビンバでした。「ビビン」は韓国語で「混ぜる」という意味、「バ」とは韓国語で「ご飯」(パプ)を意味します。

別々に盛り付けられた野菜とお肉をご飯にのせ、よく混ぜて食べれば、ビビンバとして味わうことができます。

今から35年くらい前、私はビビンバを初めて食べました。アメリカでホームステイしていた家族が韓国系のアメリカ人だったことで、初めて食する機会を得ました。その当時、韓国料理になじみのなかった私には、肉と野菜とご飯を混ぜて食べるということに抵抗がありました。白米は白米でそのまま食べたい・・・でもビビンバにして食べてみてあまりのおいしさにびっくりしました。今では、私の大好きな韓国料理の一つになりました。

はたして、子どもたちは今日の給食をビビンバにして食べているのだろうか、興味津々で3年2組の教室をのぞいてみました。すでにビビンバにしている子もいれば、ご飯とおかずとして別々に食べている子もいました。

「今日の給食は、ビビンバだからお肉も野菜もご飯の上にのせて、よく混ぜて食べるとおいしいよ」そう伝えると、子どもたちはさっそくチャレンジしていました。そして、みんな、おいしそうに、幸せそうに食べていました。野菜は苦手で・・・という子も何人かいましたが、野菜をお代わりしている子もたくさんいました。たくさんの子どもが私に親指を立てるジェスチャーで「おいしいっ!」とサインを送ってくれました。

日本一の袋井市の給食、今日はわかめスープとビビンバ、岸田総理の韓国訪問ともちょうどタイミングが重なっています。給食を話題にするだけでも、文化、政治や歴史を含めてたくさんの話ができそうですね。

先週に引き続き、今日は4年生以上が学年ごとに防犯教室を受講しました。

不審者から身の安全を守ることをテーマに、DVDを視聴した上で、「いかのおすし」の確認、防犯ブザーの点検、実際に危険な目に遭ったときの対処方法について学びました。

DVDで出てくる場面に現実味があり、観ていて「実際に子どもがこんな場面に遭遇したら、適切に行動できるのだろうか」と少し不安な気持ちになりました。DVDの中でこんな言葉がありました。「不審者はいかにも不審者ですという格好で現れるわけではありません。まずは、信用させてからだますという手口であなたに近づいてきます。」

防犯ブザーがランドセルに付いているか、電池が切れていないかなどを確認し、大声を出す練習をしたり、実際不審者におそわれた時にどのように逃げるのかを練習したりしました。

年齢が上がるにつれ、巻き込まれやすい危険な事案も変わってくると思います。被害に遭わないために、万が一遭ったとしても重大な被害を受けないために、御家庭においてもお子さんと防犯について、話をしてください。

スクールサポーターさん、ありがとうございました。

<2年生 防犯教室>

<2年生 クラス対応「たすけて~!」選手権>

<2年生 クラス対応「たすけて~!」選手権>

<3年生 防犯教室>

3時間目は2年生、4時間目は3年生が防犯教室を行いました。3時間続けての実施ということで、スクールサポーターさんにはご負担をおかけしましたが、学年に応じた内容を準備してくださり、子どもたちは楽しみながらも、真剣に参加していました。

2年生は、昨年教えてもらった「いかのおすし」の中身を確認しました。ほとんどの子が合い言葉をしっかり理解している様子でした。さらに、小さい子が、知らないおじさんに声を掛けられて困っている場面を見かけたらどうするかということもいっしょに考えました。一つ学年が上がり、お兄さん、お姉さんになった2年生。小さい子のことも守ってあげなければならない場面が出てくるかもしれません。

また、どちらのクラスがより大きな声で、「助けて~!」と叫べるかを競い合いました。1組、2組ともに、体育館の天井が吹っ飛んでしまいそうなくらい大きな声で助けを呼ぶことができました。

3年生の防犯教室では、さらに多くの危険な場面での対応について考え、どうするのがよいのかをクイズ形式で回答しました。そして、危険な場所を見分ける言葉として「ひ・ま・わ・り」も教えてもらいました。

「ひ」:ひとりになる場所

「ま」:まわりから見えにくい場所

「わ」:わかれ道、裏道がある場所

「り」:りようされていない空き家、空き地がある場所

連休中、おうちの人と散歩する時などに、おうちの周りの危険箇所をいっしょに確認できるといいですね。

今日は、袋井警察署生活安全課から、スクールサポーターさんをお迎えして防犯教室を実施しました。1年生は、まずは合い言葉「いかのおすし」を教えてもらいました。

・知らない人について「いか」ない

・知らない人の車に「の」らない

・助けて!と「お」おごえで叫ぶ

・こわいことがあったら「す」ぐに逃げる

・大人に「し」らせる

合い言葉を覚えるための歌も教えてもらいました。初めて聞く歌なのに子どもたちはだんだん口ずさみ始め、DVDに合わせて歌っていました。歌と一緒に踊りも教えてもらい、楽しく「いかのおすし」を覚えることができました。

そして、サポーターさんが悪者役を演じ、子どもたちを連れ去ろうとした際の逃げ方をロールプレイで練習しました。代表で演じた子どもたちは、上手に断ったり、逃げたり、大声を出したりして、自分の身を守っていました。

残念なことですが子どもが巻き込まれる犯罪が後を絶ちません。御家庭でも、自分の身は自分で守るためにできることをお子さんと一緒に話し合っていただきたいなと思います。