今日の献立は、「食パン、牛乳、チキンのバーベキューソース、野菜サラダ、コーンチャウダー、いちごジャム」でした。ご飯よりパンの方が好きという子の方が多い気もするので、今日のメニューは子どもたちの好きな物が多いのかなと思いました。2年生の教室へ行ってみると、担任の先生が配られたけど食べきれないという子の給食を一品ずつ減らしていました。「どれくらいなら、食べられる?」丁寧に子どもと交渉しながら減らします。担任の先生の(苦手な物でも少しはがんばって食べてほしい)という気持ちが優しい言葉の向こうに透けて見えます。

一通り減らした後は、食べられる子への追加の配付です。野菜サラダをおかわりする子もたくさんいました。「食べたいけど、様子見てからでもいいですか?」まずは配られた物を食べきってからと、しっかりした子もいました。パンとチキンは大人気でした。「チキンは、半分にしてもいいならみんなもらえるけどどうする?」「じゃんけんで負けたらあきらめるにします。」給食のおかわりの場面でも、自分の気持ちを大事にしたり、相手の気持ちを考えたりする子どもたちの姿が見られました。特にもめることもなく、じゃんけんに勝った子が受け取っていました。「担任の先生が食事する時間がどんどん短くなっちゃうなぁ」様子を見ながら、担任の先生たちのたいへんさを感じました。

今日のいちごジャムは、給食センターこだわりの手作りジャムです。いちごジャムと言えば、以前はビニル製の小袋に入ったもの。給食当番が、ぽんぽんと机の上に置いて配っていました。「いただきます」をした後、袋の縁を少し噛み切って破り、パンの上で絞り出したのを思い出します。

日本一の給食を目指している袋井市では、ジャムをお玉ですくって小皿にのせて配ります。ひと味もふた味も違います。

以前、他県から転入してきた児童のお母さんと偶然言葉を交わす機会がありました。「お子さん、どうですか?学校には慣れましたか?楽しく登校できていますか?」「うちの子、『給食が死ぬほどうまい!』と言っています。楽しく学校に行けています。」と答えてくださいました。

直接お会いすることもない給食センターの方々が、毎日一生懸命「おいしくなぁれ、おいしくなぁれ!」と念じながら作ってくださっています。感謝なことですね。

気持ちのよい青空が広がるさわやかな日となりました。

今日も短縮の4時間授業、子どもたちの足取りも軽やかに見えました。

今年度、本校配属のALTが変わりましたが、以前も本校で教えていた先生です。先生も子どもたちにすっかり慣れ、子どもたちも楽しそうに英語を学んでいます。

5年1組の英語の授業を参観に行くと、曲に合わせて様々な英語のあいさつを歌って?発音していました。身を乗り出して、先生やプロジェクターの画面を見ている子どもたちの姿が、印象的でした。授業に没頭している子が多いなぁと感じました。

コミュニケーション活動では、好きな色や好きな食べ物を伝えながら自己紹介をしました。Hello!と自分から話し掛けます。内気な子には、少し勇気が必要かもしれません。私も中に入れてもらいましたが、すらすらと英語を話す子どもたちに驚きました。5つくらいの英文をペラペラ話します。

子どもたちの発音は、いわゆるジャパニーズ・イングリッシュではなく、外国のネイティヴのような発音でした。英語を専門に勉強してきた自分より子どもたちの発音の方が上手で少し悔しくもなりました。幼い頃から本物の英語にふれるチャンスが容易に得られる今の子どもたちは、その気になれば海外で生活しているのと同じように英語のシャワーを浴びることができます。本物の英語を耳で聞いて、それを口でまねしていたら、だれでも同じように英語を発音できるようになります。これまでの外国語活動の時間だけでもかなりの英語のシャワーを浴びたり、発音練習をしたりしてきたのかもしれません。

言語を習得するのに最も適した時期は、12,3歳までとも言われます。発音については、それ以降に練習しても完全に習得するのはなかなか難しいそうです。とすれば、小学校のうちに本物の英語をたくさん聞いて、たくさん口まねした方がよいのかもしれません。5年生の子どもたちの授業の様子を見て、子どもたちがよく育っているなーと感じてうれしくなりました。素直に学ぶ子、素直に取り組む子はどんどん習得していきます。

しかしながら、英語教育の目的はアメリカ人のような発音の英語を身に付けさせることではありません。日本語以外の言語を話す人であっても相手に関心をもち、その人とコミュニケーションを取りたいなと思う気持ち、人と関わっていくための土台をつくるところにあります。自分も相手も大切にすることともつながっているように思います。

今年度、学園一貫教育の取組として、中学校教員が小学校で乗り入れ授業を実施しています。5年2組と6年2組の音楽の授業です。年間50回の授業を中学校の音楽の先生が指導してくださいます。

今日は、6年2組で初めての音楽の授業がありました。「最初は、何も使わないから教科書も筆箱も机の中にしまってください。」机の上をきれいにしてから、まずはしっかり先生の話を聞くというところから授業がスタートしました。

「浅羽中学校から来ました○○です。みなさんは、浅羽中学校の新しい校舎に入ったことはありますか。」先生の自己紹介や浅羽中学校の様子についてのお話からはじまりました。

中学校の先生が授業をしてくださることで、浅羽中が少し身近に感じられると思います。授業の中で、中学校の話を聞くこともできると思います。中学校のことを気軽に質問するチャンスも得られます。

中学校は完全教科担任制です。小学校にも音楽が専門の先生はいますが、中学校はどの教科もその教科の専門の先生が教えてくれます。毎時間違う先生が教室に来て授業をしてくれるのです。いろいろな先生の授業を受けることができるのも楽しみですね。

授業の終盤に音楽室を再度訪れると、「ビリーブ」を歌っていました。授業開始直後の緊張感も多少は和らいでいるように感じました。一年間、中学校の先生と一緒に音楽の授業を楽しめるといいですね。今日の授業で6年生の音楽の授業の見通しをもつことができました。一年間の音楽の学びの集大成は、卒業合唱になるのかもしれません。卒業式で、6年生がどんな合唱を聞かせてくれるのか、楽しみです。

授業後の先生に、6年生の子どもたちはどうでしたか?と尋ねてみました。「最初は少し緊張している様子でしたが、最後は歌声も聞けてよかったです。歌声がすごくきれいでした。授業も真剣に聞いてくれてうれしかったです。」先生も初めての小学校の授業で緊張していたのですね。

今週28日(金)に1年生を迎える会で、諸井の里山に全校で出掛けます。コロナ禍で長らく実施できていなかった校外で実施する大きな行事です。

地域の皆様も来てくださる予定で、心強く感じています。

通学区ごとに交流をもちますが、オープニングとエンディングは、青空委員会の児童がセレモニーを計画しています。委員会の子どもたちは昼休み返上で、計画や準備、練習をしてくれています。今日も、昼休みに体育館に集合し、セレモニーの役割の確認と練習をしていました。先生よりも早く体育館に来て、鍵が開くのを待っていました。担当の先生も給食の片付けの見届けがあるので、大忙しです。

みんなが楽しく遊んでいる昼休みに、ひっそりと体育館で練習してくれている子どもたちと担当の先生。子どもたちが委員としての自覚をもって、一生懸命取り組んでくれているのが伝わってきました。「ありがとう」の気持ちでいっぱいになります。陰で努力してくれている人のおかげで、私たちの生活が成り立っているのですね。

今週金曜日、楽しい楽しい1年生を迎える会が実施できることを楽しみにしています。楽しいイベントの裏側に、見えないだれかの努力があることを知っておくと世界の見え方が変わってきます。物事の表面だけでなく、裏側を知る見ることも時には大切です。目に見えないところに価値のあることが、意外とあるものです。

2年2組では、「ふきのとう」の音読発表会の練習をしました。

グループごとに役割を決めました。姿勢、口の開け方、声の大きさ、読む早さなど、気をつけることはたくさんあります。そして、グループでどんな工夫をするか話し合い、発表練習をしました。

一人で勉強するより、みんなで知恵を出し合って学んだ方が得るものがたくさんあります。明日は、音読発表会です。楽しみですね。

おうちでも本読みの練習をすると思います。お子さんの本読みを聞いた後でよかったところや感想を伝えてもらえると子どもたちのやる気もグングン上昇すると思います。

月曜の朝は、少し表情がさえない子も見受けられます。でも、1時間目、2時間目と授業が進んでいくと、子どもたちは少しずつ学校生活のペースを取り戻していくようです。

午前中、グラウンドから子どもたちの元気な声が職員室まで聞こえてきました。3年生の子どもたちが体育でリレーをやっていました。

右手でバトンを受けて左手に持ちかえるバトンパスの方法を教えてもらいました。スムーズにできるように練習をし、列に並んで、チーム分け。チームごと、走る順番は話し合って決めました。一人100Mを走りますが、人数の関係で、アンカーが200M走るチームもあります。

体育の授業とは言え、リレーですから競争になります。チームメイトを鼓舞する声援がグラウンドに響いていました。習ったばかりのバトンパスもさまになっています。かたちができるととってもかっこよく見えました。

一生懸命走る姿、友達を一生懸命応援する姿がステキでした。勝ったらうれしいし、負けたら悔しいと思いますが、勝ち負けだけにこだわらず今よりもっと早く走る方法やタイムロスの少ないバトンパスの方法をみんなと一緒に考えたり、練習したりして苦手な子も楽しんでほしいなと思いました。

多くの子どもたちは金曜日が大好きです。「今日一日がんばったら、明日はお休みだ!」そんな気持ちで元気がわいてくるのは大人も同じかもしれません。

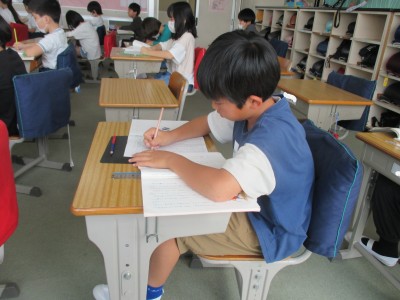

本校では、昨年度の校内研修で、授業の終わりに必ず分かったことをまとめたり、1時間の学びを振り返ったりする時間を取るようにしてきました。「わ・が・と・も」という合い言葉で、「わかったこと」を中心に「がんばったこと」「友達のよかったところ」「もっと知りたいと思ったこと」も記述するよう指導してきました。

今日、4年2組では国語の授業で「白いぼうし」を学習していました。授業の終盤、子どもたちは1時間の授業のまとめと振り返りを書いていました。

すっかりタブレットを使うことに慣れた子どもたちも、授業のまとめは鉛筆を使って毎回ノートに記入しているようです。

子どもたちの方から、「先生、『わ・が・と・も』で書きますか?」という質問が飛んできました。「はい、そうしてください。」と先生が答えると、子どもたちの鉛筆が一斉に走り出しました。

時に鉛筆が止まる子も見受けられましたが、学びを振り返りながら自分と対話しているようでした。

ノートを見せてくれた子の中には、「毎回8行以上書いています。」と話してくれる子もいました。まとめや振り返りをしていく中で、新たな問いや考えをもったり、学んだことと社会や生活とのつながりに気付いたりすることができます。主体的に学ぶ4年2組の子どもたちの姿が見られました。

2年生以上のお子さんには、御家庭で「ねえねぇ、『わ・が・と・も』ってなあに?」とぜひ尋ねてみてください。子どもたちがどんなふうに答えるのか、楽しみです。

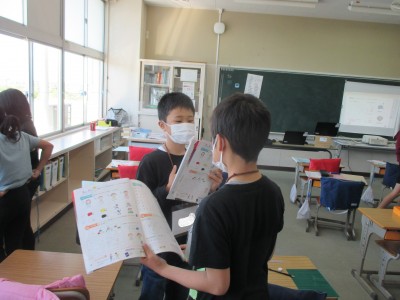

5年2組では、今年度、初めての席替えをしていました。興奮冷めやらぬ子どもたちに「今回の席はどうやって決めたの?」と質問してみました。「今回は先生が考えてくれました。でも、次からは自分たちで決めたり、くじ引きで決めたりもさせてくれるみたいです。」

席替えの後は、仲間意識を高めるための簡単なゲームです。

「野菜といったら・・・?」それぞれが頭に浮かんだ野菜をタブレット上に書き込んだり、絵で描いたりして・・・一斉に答え合わせ。なんと、班員4人全員が「トマト」で一致、「きゅうり」で一致という班がありました。出会ったときから、息もピッタリ?!ということでしょうか。

席替えと言えば、子どもたちにとってはビッグイベントです。どんな席を望むのか。「できるだけ前の方がいいな」という子もいれば、「一番後ろがいい」という子もいるでしょう。「仲のいい人と一緒のグループになりたい」という子もいれば、「あまり話したことのない人と隣になりたい」と考える子もいるでしょう。楽しくにぎやかな班を望む子もいれば、静かで勉強に集中できる班を望む子もいるでしょう。

人それぞれ違うからおもしろいのだと思います。そして、人それぞれ違うからこそ、「自分も相手も大切にする子」を目指すのだと思います。

保護者の皆様は、お子さんと同じグループにはだれがいるのか、ご存じですか。隣の席の子は、どんな子か、お子さんから聞いたことはありますか。私も家に帰ったら、子どもに聞いてみようと思いました。

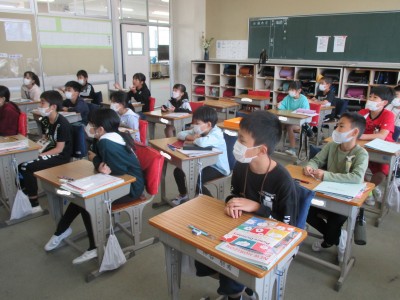

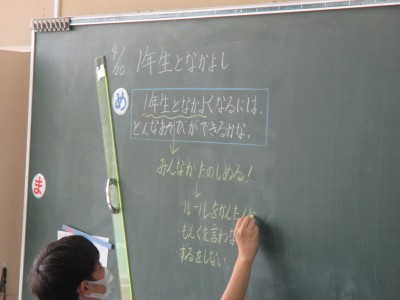

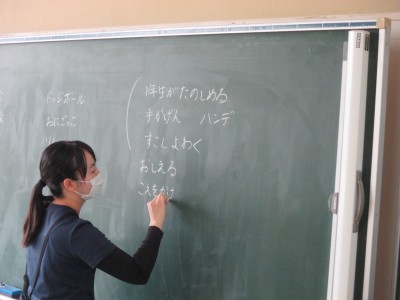

2年生は、再来週、実施予定の「1年生となかよし会」に向けて計画を立てました。

グループに分かれ、1年生と交流します。1年生が楽しめるように2年生なりに一生懸命考えていました。

もしかしたら、一年前に自分たちがしてもらったことを思い出していた子もいたかもしれません。2年生にして、すでに相手の立場で考える想像力が十分に備わっていて頼もしく見えました。

新しいクラスですが、安心して手を挙げられる発表しやすい雰囲気もできていました。また、お友だちが発言するときに、スッと体の向きを向けて聞こうとする子どももたくさんいました。

タイトル通り、活動を通して、1年生ともっとなかよしになれたらいいですね。この2年生の子どもたちなら、きっと1年生を大切にしてくれると感じました。