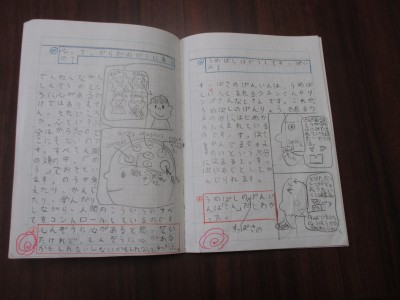

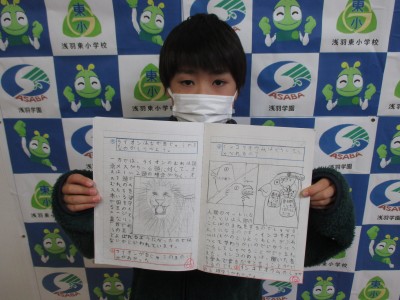

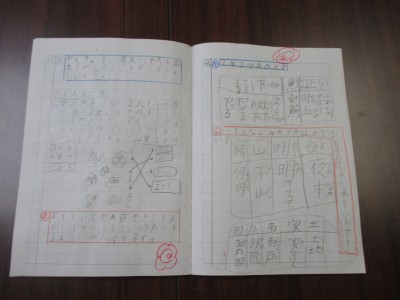

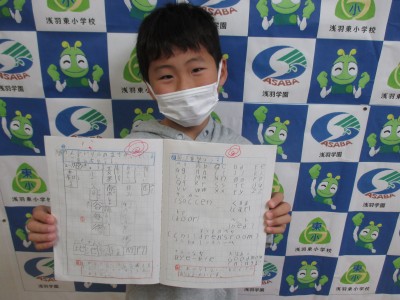

昨日2年生の2人の児童が、週末に取り組んだ自主勉強ノートを見せに職員室、校長室に来てくれました。ノートを見せてもらうと、自分の調べたことやまとめたことがびっしりと書いてありました。絵や図でまとめてあるページもあり、感心しました。

「心ってどこにあるの?」「インコやオウムはどうしてしゃべれるの?」「英語を覚えよう!」「学力調査テスト、月例テストでまちがえた漢字を練習しよう!」自主勉で何をやろうか、自分で考え、取り組んだ様子が伝わってきます。たくさんの先生たちに認めてもらい、2人ともとてもうれしそうでした。

「どうしたら子どもは進んで勉強するようになるのだろう?」そんなふうに悩んでいる保護者がいるかもしれません。「勉強しなさい」という上からの命令だけでは、なかなか子どもは動かないものです。動いたとしても、嫌々モードでは学習の効果もあまり期待できません。

認めてもらった子、ほめてもらった子は、一層やる気を高めます。できたときには大いに認めてあげてほしいと思います。勉強に興味をもたせる声掛け、子どものやる気を高める声掛け、私たち大人も常に考え、学び続けていかなければなりません。

年度末が近づいてきました。今年の学習内容は、今年のうちに定着させておきたいものです。がんばれ~、子どもたち!

2週間ほど前、市内在住の杉山満芳先生が学校に立ち寄ってくださいました。杉山先生は、平成7年4月から平成11年3月までの4年間、本校2代目の校長としてご勤務されました。

当時の先生方は、新設された本校の植栽をかなり手伝ったそうです。校内の樹木を見ながら、木々が大きく育っているようすを懐かしそうにご覧になっていました。

その時、職員玄関わきのドウダンツツジが所々枯れて、なくなっているのにお気づきになりました。そして、「うちにあるで、また持ってくるよ。」とおっしゃってくださいました。

本日、その杉山先生が30㎝くらいの苗木を5本持ってきてくだいました。自宅から鍬とジョーロとバケツも持参され、お一人でせっせと植えてくださいました。

ありがとうございました。

「愛情の反対は、無関心です」これはマザーテレサの言葉ですが、今でも本校に関心を持っていてくださる杉山先生の浅羽東小学校を大切に思う気持ち、愛情を感じました。

来校した際には、職員玄関にそのまま入らず右に曲がり左手の足下の植え込みをぜひご覧ください。杉山先生からいただいたかわいいドウダンツツジが根付き、やがて小さなかわいい白い花(最後の写真)をたくさん咲かせてくれると思います。

杉山先生が本校の校長先生だったとき、小学生だったという保護者がいるのではないか、と思い、杉山先生にお願いして写真を撮らせてもらいました。

6年生は、先週月曜日から、6人ずつ校長室で給食を食べています。校長との会食のためです。

昨年度は、感染症対策で会食を実施することはできませんでした。今年は、卒業を前に校長先生といっしょに会話と食事を楽しんでいます。

不安げな表情で校長室に入ってくる子もいます。滅多に入ることのない校長室、「校長先生と、何を話せばいいんだろう?!校長先生といっしょに昼食をとるなんて・・・」そんな不安な思いでやってくる6年生もいるかもしれません。

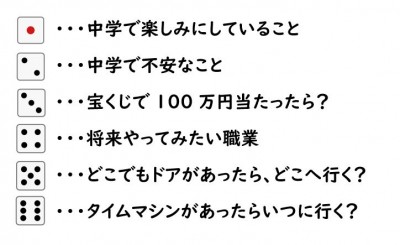

沈黙はつらいので、校長先生の方でトークテーマの書かれた紙を用意してくれています。「サイコロをふって出た目のお題の中から、どちらか話しやすいものを選んで、お話してください。」6年生は順番にサイコロをふって話し始めます。

テーマは、校長先生が6年生に聞いてみたいことのようです。普段の会話であまり聞かれないような質問もあります。友達が話すのを聞いていて、同級生の新たな一面を発見する子もいるでしょう。中には、自分の順番でもないのに、話し始めてしまう子もいます。お話することは、子どもたちにとって、純粋に楽しいことなのです。

コロナ禍以前の学校では、給食時、自由に会話をすることができていました。中には笑いのツボに入って笑いが止まらなくなってしまう子、時には牛乳を飲みながら吹き出してしまう子もいたように記憶しています。今後コロナ対応も大きく変わっていきますが、以前のように戻るのかどうかは分かりません。子どもたちにとって給食が楽しい時間に戻ることを願っています。

卒業式で披露する卒業合唱の練習が本格的になってきました。今日は、6年生が体育館に集まり、学年で合唱練習をしました。

今日は、特別に市内在住の古山先生が御来校くださり、子どもたちに直接指導してくださいました。古山先生は、すでに御退職なさった元校長先生ですが、音楽の先生です。退職後も中学校の合唱コンクールの審査員や小中学校の合唱指導、マーチングなどの指導も行ってくださっています。音楽の素晴らしさを今もって子どもたちに伝えておられます。

子どもたちが体育館に集まる前に古山先生は体育館で子どもたちを待っていてくださいました。体育館に入ってきた子どもたちは、自然に古山先生に「おはようございます」「お願いします。」とあいさつをしていました。その姿をとてもうれしく思いました。

「一度歌ってもらおうかな。」古山先生は、まずは子どもたちの合唱を聴いてくださいました。子どもたちの歌声に合わせて古山先生の体は揺れていました。

その後1時間、充実した練習の時間となったようです。私は、練習を参観するのはやめました。本番まで、子どもたちの合唱を聴くのをがまんしてずっと楽しみにしていたいからです。

練習後、玄関で古山先生にお礼を伝えると「子どもたちが本当に素直で、反応もとってもいいですね。よい練習ができました。素晴らしい6年生ですね。」というお言葉をいただきました。

子どもたちのために時間を惜しまず、御指導くださった古山先生には、お礼の言葉もありません。あと2回、本校に来て指導してくださる予定です。6年生の子どもたちが、きっと真剣な練習への取組と歌声で、古山先生に感謝の気持ちを伝えてくれると信じています。

卒業式が、楽しみです。だけど、なんだかさみしいです。

24日(金)に第3回学校運営協議会を開催しました。

委員の皆様には、6年生を送る会の様子を参観していただきました。子どもたちが工夫を凝らして、6年生に感謝の気持ちを伝えている姿や子どもたちの手で会が運営されていることに感心されていました。

協議会では、今年度の学校評価についての報告がなされ、評価を踏まえての次年度の本校の教育構想を学校が提案し、話合いを行いました。学校は「コミュニティスクールを推進したい」と考えていましたが、委員からは「学校を中心に、人々がつながるコミュニティを作っていくスクール・コミュニティを目指すべきではないか」という意見が出されました。本校には、スタッフルームという部屋(教室)があります。地域の人がいつでもそこに立ち寄ることができる学校になったらいいなと思いました。

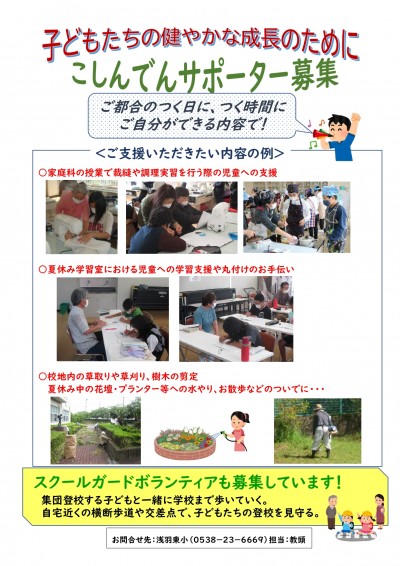

本校には、学校を支援してくださる「こしんでんサポーター」が組織されています。この3月、組織を強化するために新たにメンバーを募集したいと考えています。特にイベントがなくても、地域の方が、「ちょっと子どもたちの様子を見に来たよ。」「ちょっと学校の草刈りをしに寄らせてもらったよ。」と学校に足を運んでくださるようになったらステキです。委員の皆さんのお話を聞きながら、そんな夢が膨らみました。

本校では、令和5年度「相手の心に届くあいさつ」「いじめ撲滅への挑戦」「相手を大切にした話の聴き方」に特に力を入れていきたいと考えています。運営協議会でも、これらはすべて学校の指導だけでできるようになる性質のものではなく、家庭での習慣やしつけによって土台が作られていくはずだという意見が出されました。まずは、目標を学校と家庭と地域とで共有するところからスタートしたいと考えています。

「こしんでんサポーター」に登録してくださる方、関心のある方は、ぜひ学校まで御連絡ください。

先週17日(金)に新しい委員会組織が立ち上がり、4年生も委員会活動を始めました、

毎日、給食の時間には、給食レンジャー委員会の子どもたちが給食の献立や食材についての情報を放送で紹介してくれますが、今週からそこに4年生も加わりました。

今日は4年生の委員さんが一番早く職員室の前に来ていました。放送をする児童は、放送前に必ず職員室に行って、放送の原稿読みを先生方に聞いてもらうリハーサルを行っているからです。やがて授業を終えた5,6年生も加わり、分担を確認し、職員室に入りました。リハーサルとは言え、先生たちの前で読むのは緊張します。

放送室では、こしんでん放送局の委員さんたちが配ぜん中の音楽を流してくれていました。そこでも、5,6年生が放送機器の使い方を4年生に教えながら、今日の放送局の放送原稿の中身や分担を確認していました。

5,6年生が優しく4年生に教えている姿がステキでした。自分の役割を一生懸命果たそうとがんばる4年生の姿もステキでした。

教室で給食を食べている子どもたちには、委員会の人たちがどのように活動しているのかは見えません。私たちが快適に生活することができるように、知らないところで高学年の子どもたちは一生懸命活動してくれているのですね。

私たちの日常生活も、実はたくさんの見えないだれかの働きによって支えてもらっているのかもしれません。

6時間目には、6年生も短縄大会を実施しました。

小学校生活最後の短縄大会でした。6年生ともなると、さすがに縄を回すスピードが速くて風を切る音が下学年の子どもたちとは違います。午後とは言え、体育館の中はひんやりしていたので、縄があたったら痛いだろうな、そんな風にも思えました。

でも、子どもたちは真剣そのもの。一生懸命跳んで、跳んで、跳び続けていました。

6年生の子どもたちには、1年生の時の短縄大会を思い出してほしいです。6年間でどれくらい成長したでしょうか。短縄だけを考えてみても、6年間の重みがきっと感じられるはずです。