<人権紙芝居・・・5年生>

<昼休みの様子>

今朝は、気温もグッと下がり、朝から雨が降ったり止んだりの一日となりました。朝読書の時間帯には、地域のボランティアさんが来校してくださり、5年生に紙芝居を見せてくださいました。5年生は、静かに紙芝居を鑑賞し、落ち着いた一日のスタートを切ることができました。

休み時間に廊下で子どもたちに会うと、「先生、今日は昼休みお外で遊べるかねぇ?」と何度か聞かれました。子どもたちが昼休みに外で遊ぶことを楽しみにしているのが伝わってきました。

雨が降ったり止んだりの状況であったため、今日は子どもたちの希望叶わず昼休みは室内で過ごすことになりました。今日はロングの昼休み、室内での過ごし方は、先生たちも心配していたところでした。

図書館では、多くの子どもたちが読書を楽しんでいました。教室前のスペースでは、友達と腕相撲をしたり、キーボードを弾いたりして過ごしていました。教室の中には、勉強したり友達とおしゃべりしたりして過ごす子どもたちがいました。先生たちは、廊下やスペースのあちこちに立ち、子どもたちが走り回ったり、ぶつかったりしないように見守りながら、声をかけていました。

雨でも思い思いに自分の時間を楽しんでいるようで安心しました。せっかく設定してもらった週2回のロングの昼休みです。雨が降って外に行けない時には、クラスでこんなことをしようと計画を立てておくのもいいかもしれませんね。

新しい一週間が始まりました。週のスタートの月曜日、子どもたちはやや元気がないように見えました。あいさつの声もよい時の6割か7割程度の声でした。朝から蒸し暑く額に汗が光っている子もたくさんいました。それでもほとんどの子がマスクを付けています。「マスクしてこなくても大丈夫だよ~!」と声をかけてはいますが、外せない子が多いようです。このままマスクを外せないのでは・・・と不安にもなります。状況を見ながら、自分で考え判断し、外せるときには外すことができるといいなと思っています。

さて、今日は朝の時間帯に国語の月例テストが行われました。基礎基本の定着を目的として、年7回実施します。合格点は90点です。「努力すれば合格できるんだ」どの子にもそんな体験をしてほしいと願っています。それぞれの教室で真剣に答案用紙に向かう子どもの姿がステキでした。

お子さんは、月例テストに向けて努力していたでしょうか。「今日の月例テストはどうだった?」という質問から、ぜひ、御家庭でも月例テストを話題にしてください。合格か、不合格かだけにこだわるのではなく、お子さんの答案用紙を見ながら、努力を認めてあげたり、課題を一緒に見つけたりしていただきたいと思います。お子さんのやる気をくじく声掛けではなく、お子さんのやる気を引き出す声掛けをお願いいたします。

算数の月例テストは、25日(木)に実施されます。

昨日までの夏のような天気が一変し、数ヶ月前のひんやりとした空気に戻りました。寒暖の差が激しいので、体調管理に気を配らなくてはなりません。

さて、今朝は民生委員・児童委員の皆さんが朝早くから正門前に集合してくださり、あいさつ運動を実施してくださいました。

いつもよりたくさんの地域の皆さんが子どもたちを温かく迎えてくださいました。子どもたちが登校する前に、委員の皆さんに「今年は、相手に届くあいさつを子どもたちと目標にしています。子どもたちの様子がどうだったか、後からぜひ教えてください。」とお願いをしました。

気にならない程度でしたが小雨の降る中、子どもたちが登校してきました。空の色も鉛色でした。それでも、多くの子どもたちが元気にあいさつしながら学校に入ってきました。恥ずかしそうにしている子、この人たちはだれだろうと怪訝な顔をしている子もいました。委員の方々は最後の一人が正門をくぐるまで待っていてくださり、温かい声と眼差しを子どもたちにかけてくださいました。

東っ子のあいさつについて、委員の皆さんに感じたことを教えていただきました。「朝、集合場所で会ったときも子どもたちからあいさつしてくれたし、こっちが「おはよう」と言えば、しっかり「おはようございます」と返してくれたよ。」とおっしゃってくださいました。また、「あいさつのできる子もいればできない子もいましたね。できない子は、今日は好きな授業ないのかな、何かイヤなことでもあったのかなと委員同士で話していました。」とおっしゃる方もいました。

「相手に届くあいさつする」「相手を大切にして話を聴く」「いじめ・いじわるを許さない」この3つは、今年学校の文化にしたいと取り組んでいるところです。学校だけでできるわけではありません。地域の皆様にも、保護者の皆様に力を貸していただいて、浅羽東小の文化をつくっていきたいと思っています。

個人差はもちろんありますが、子どもたちのあいさつは確実によくなってきていると感じています。

民生委員・児童委員の皆様、本日はありがとうございました。

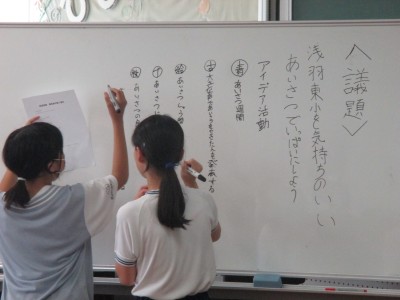

今日は、青空委員会が開催されました。議題は「浅羽東小をきもちのいいあいさつでいっぱいにしよう!」です。

今年の重点目標、「自分も相手も大切にする子~東小の文化をつくる~」を子どもたち自身が達成していくために、自分たちで方策を考えてくれました。青空委員会には、3年生以上の各クラスの代表と各委員会の委員長、そして青空委員会のメンバーが参加して話合いをします。いわば学校の代表が集まる会議です。

今年に入って、すてきなあいさつが増えたと感じています。それでもあいさつができる、できないは、子どもによって差があります。職員以外の人にはできていない子もたくさんいます。真に気持ちのよいあいさつが飛び交う浅羽東小になったら・・・と想像するとワクワクしてきます。

今日の午後、5時間目が始まる前に、「こんにちは」「こんにちは」と昇降口に子どもたちの声が響きました。校長室にいても子どもたちのあいさつが聞こえてきました。何事だろう?と驚くほどの声だったので、様子を見に行きました。

6年生が体力テストのため、グランドに出ようと昇降口に移動してきた時に、ちょうど、学校を訪れていた5,6人の来客と遭遇したとのことでした。男の子を中心に、10人くらいの子どもたちが気持ちのよいあいさつをしてくれたそうです。

最高学年の子どもたちがお手本を示してくれていることを本当にうれしく思いました。ステキなあいさつが浅羽東小の文化になるといいなと思いました。

保護者の皆様にも、地域の皆様にも力を貸していただきたいと思っています。

本日、地域にお住まいのお二人のボランティアさんが来校し、紙芝居を見せてくれました。毎年各学年1回ずつ見せていただけるので、6年生は6回目です。拍子木、舞台など本格的な紙芝居の道具を使って、見せてくださる機会はかなり貴重だと思います。

本校独特のこの紙芝居は、人権紙芝居というふうに「人権」という枕詞ついています。学校で子どもたちに紙芝居を見せたいと考えてくださった方々が、子どもたちに「人権意識」を育てたいと思って始めてくださったのでは・・・と想像します。

「人権を守ること」は、「自分も相手も大切にすること」と同義だと思います。本校の目標にぴったりのすばらしいイベントです。

ボランティアのみなさまもいっしょに子どもたちの育成に携わってくださっていることを感じています。

職員玄関を入った先には、きれいなお花が飾られていました。ボランティアさんが持ってきてくださったお花を、本校の事務職員が活けてくれました。

今日は、交通安全協会の皆様を講師に迎え、交通教室を行いました。

1・2年生は、「道路の安全な歩き方」を学びました。道路を歩く際、渡る際などに気を付けることを教えてもらいました。全体での指導の後、少人数のグループで正門を出て、学校周辺を一周実際に歩きました。横断歩道の渡り方、信号機のある横断歩道の渡り方、歩道を歩く際の留意点など、教えてもらったことを実際に歩きながら確認しました。

コースのあちこちに、ボランティアで参加してくださった元警察官の交通安全指導員さんが立っていてくださいました。ありがとうございました。

残念なことですが、子どもたちが巻き込まれる痛ましい交通事故が後を絶ちません。各御家庭でも、交通安全指導をよろしくお願いいたします。事故ゼロがみんなの願いです!

本日、3年生と6年生に兄弟の転入生が入りました。二人そろって、他の児童よりも早い時間に緊張した面持ちで登校しました。礼儀正しく二人で「おはようございます」とあいさつしてくれました。

担任の先生が教室まで案内してくれるまで、事務室でしばらく待っていましたが、その間も緊張していたことと思います。やがて、先生に連れられて教室へ。席に案内され、朝読書の時間は自席で過ごし、朝の会でみんなの前に立ちました。

二人の緊張のレベルを折れ線グラフで表したとしたら、マックスだったのは、どの瞬間だったのでしょう。みんなの前に立ち、自己紹介をする場面のような気もしますが、二人ともとっても落ち着いて見えました。もしかしたら、今日一日は、ずっと緊張しっぱなしなのかもしれませんね。

「自分も 相手も 大切にする子」新しいお友だちは、特に大切にしてほしいなと思います。「学校内の特別教室の場所が分からなかったり、昼休みの遊び場所のきまりなども分からなかったりすることがあると思いますから、教えてあげてくださいね。」担任の先生の言葉に多くの子がうなずいていました。その子の立場になって想像する、優しさを3年生、6年生のみんなに発揮してもらいたいと思います。

一日も早く東小での新しい生活に慣れ、学校が楽しいと感じてもらえることを願っています。