今日は、学校にたくさんの人が来てくれました。

はじめに、地域の民生委員・児童委員の方々が校内を参観し、日ごろの学校の様子についてお伝えしたり質問に答えたりしました。タブレット端末を一人一台使っていることや外国語(英語)の授業が行われていること、たんぽぽ(外国人児童適応指導)やなないろ(通級指導教室)があることなど、これまでと大きく変わっている部分が話題になりました。他にも、あいさつや清掃、ランドセルを含めた荷物の重さなど、子供たちの日常の様子を気にかけてくださっていることが分かり、有難く感じました。地域の中の学校として、子供たちの成長を見守り、温かく支えてくださっていることに深く感謝申し上げます。

その後、ルンビニ保育園のみなさんが、浅羽東こども園と交流した際に本校にも来てくれました。1~3年生の授業の様子を見てもらいましたが、園児のみなさんもとても立派で「静かにするんだよね。」とお互いに合図を出したり小声で呼びかけたりしていました。列に並んだり友達と手をつないで歩いたりするときも、「○○ちゃん、こっちだよ」と相手を大切にする姿が見られ、この子たちが来年入学してくるのが待ち遠しくなりました。

1年生は、書写の授業で、正しい姿勢で一文字一文字丁寧に書く練習の様子を見ました。机に向かって真剣に文字を書く姿に、園児のみなさんもちょっと緊張しながら見ていたように感じました。2年生では、プリント学習をする中で、タブレットで調べたり答え合わせをしたりする様子を興味深く見守っていました。3年生では、粘土で作った作品を見せてもらったり粘土を糸で切る体験をさせてもらったりしました。お兄さん・お姉さんに声をかけてもらい、緊張もほぐれ、一緒に楽しむ姿も見られました。

盲導犬と生活している視覚障害のある方が、盲導犬を連れて浜松からお越し下さり、福祉について勉強している4年生に講話をしてくださいました。

幼いときから弱視の障害があり、10歳からは視力をほとんど失ったそうです。視覚障害と言っても、見えづらさの状況は人によってまったく違うそうです。まったく見えない、光の明暗だけが分かるという人もいれば、見える範囲が狭かったり、ぼんやりとしか見えなかったり、すりガラスごしに見ているかのように白くモヤがかかったように見えたりするという人もいて、症状は様々だそうです。

お話を聞きながら、子どもたちは目が見えないということのたいへんさを想像しているようでした。

盲導犬のビアンカは、講師の横で、じっと座っていました。盲導犬を間近で見ることは子どもたちにとっては初めてのことだったと思います。実施にふれさせてもらって盲導犬が非常におとなしく賢いことを感じているようでした。

真剣に話を聴く子どもたちの姿が印象的でした。「ふだんのくらしを幸せにする」福祉について、子どもたちの考えが深まっていくことを期待しています。

袋井市では、環境教育の一環で「出前ECO教室」を行っています。今日は、環境政策課と実際にごみ収集を請け負っていただいている方に来ていただき、お話を聞いたり実際に体験をしたりしました。

まず、「ECO」ってなにか、うかがいました。袋井市のごみの現状や世界中のごみが増えていること。焼却するごみの量が多くなるほど、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の発生量も増えていることを知りました。ごみを減らしていくためには「1R+3R」(ワンアールプラススリーアール)の実践が大切と教えていただきました。リフューズ:いらないもの(チラシ・割りばし・ストロー・過剰包装)は断る、リデュース:水筒を使い、ペットボトルなどを減らす、リユース:服や紙・タオルなどを再使用する、リサイクル:分別して再資源化するなど、一人一人ができることを考える機会になりました。

次に、最終処分場についてうかがいました。ごみを捨てる場所があと20年くらいで満杯になり、これからどうするかみんなで考えていかないといけないことを知りました。「海をうめたら?」「地下はどうか」など、子供たちなりに考えていました。

最後に、パッカー車(塵芥収集車)についてうかがいました。ごみ袋が1000個分も入ることや圧縮するのでスプレー缶が入っているととても危険なことを知りました。実際にごみ袋を投げ入れ、圧縮するところや車からごみをおろすところを見せてもらい、とても興味をもって学習することができました。

これから社会科の授業で「ごみのしょりと利用」の学習をしていきます。今日の体験が、学習と結びつき、さらに、わたしたちのくらしに目を向け、自分事としてごみの問題や環境教育について考えていけるとよいと思います。

梅雨に加え、台風の影響で雨の日が多く、なんとなく気持ちも晴れないような日が続きます。4月から新たな気持ちで取り組んできた活動も、クラスや生活に慣れたことでよい面と課題が出てきているように思います。その一つが、授業の始まりの時間を守ることです。本校では、昨年度の途中から毎時間チャイムを鳴らすのをやめ、自分たちで時間を意識して行動するようにしています。意識して行動している子たちが多い一方で、ちょっとくらいならいいやという表れも見られるようになっています。そこで、もう一度、全校で時間を守る意識を高めようと「時間を守ろう週間」に取り組んでいます。

やり方はこの1週間、朝の始業と毎時間、クラス全員が時間を守れているかチェックをします。「開始時刻までに次の時間の準備をして座って待つ」「移動教室は、授業担当の教師が来た時に静かに並んで待つ」の2つについて確認し、1日を通してすべて合格なら、次の日の放送でクラスを発表してもらいます。昨年度も同様の取組を行いましたが、子どもたち同士で声を掛け合いながら、みんなで守ろうとする雰囲気が高まりました。

初日の今日、各学級の様子を見に行くと、次の授業(習字や図画工作)の準備をしたり、移動教室のためスペースにしっかり並んでいたりする姿が見られました。授業が始まる前に準備が整っていることでスムーズに学習を始めることができます。集中して学習に取り組んだり友達と話し合ったりすることで、より学習が充実していきます。授業がわかる、みんなで活動することが楽しいという学校をみんなでつくっていきたいと思います。

<ニュース:その1>

先月、楽しい演劇を見せて下さった劇団たんぽぽの皆さんからステキな色紙とお手紙が届きました。担当の先生が、昇降口のホワイトボードに掲示してくださいましたが、もう見ましたか?

子どもたちが書いてくれた感想を劇団の事務所の方へ送ったところ、お返事を下さったというわけです。色紙を見ながら、演劇の感動を思い出しました。そして、劇団員の皆さんの優しさを感じました。

<ニュース:その2>

先日のプール掃除の際、捕獲されたヤゴたちが羽化を始めています。今日、3年1組の教室に行ったところ、子どもたちが作ってくれた止まり木に、羽化したばかりのトンボがとまっていました。自然のすばらしさや命の不思議さ、尊さに子どもたちはたくさんふれることができていると感じます。子どもたちの優しい姿もたくさん見られています。

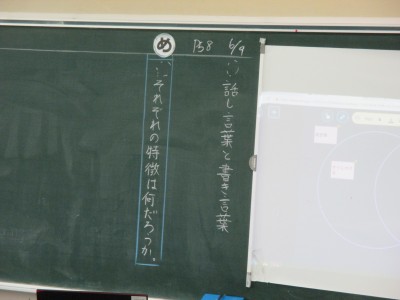

6年2組の国語の授業、今日のめあては「話し言葉と書き言葉の特徴は何だろう」でした。説明文を読み取ると同時に、班の仲間と意見を出し合い、課題を追究していきます。

今日は、タブレットの画面上にベン図を出して、その図の上に、「話し言葉」の特徴、「書き言葉」の特徴、そして共通する特徴を書き出していきました。班のメンバー4,5人が画面上で同じベン図を共有しているので、それぞれの児童が画面上に貼り付けていく付箋を同時に全員が自分のタブレットの画面で確認することができます。画面上の付箋にどんどん書き込んでいる子もいれば、班のメンバーと「話し言葉」を使って話し合いながら、それぞれの特徴や共通点を見つけ出そうとしている子もいます。

「話し言葉」と「書き言葉」の特徴を確認することができる場面でした。タブレット上の付箋紙に書き込んでいる子たちが使っているのは、「書き言葉」です。相手がいなくても一方的に書き込むことができます。「書き言葉」は消さないかぎりはいつまでも残すことができるので、いつでもだれでも読むことができます。

一方、友達と話をしている子たちが使っている言葉は、「話し言葉」です。聞いている相手がいないと成立しません。話し言葉は録音でもしないかぎりすぐに消えてしまいます。

今日の話合い活動をタブレットを用いて行っていたのは、「書き言葉」のよさを生かすためであったと言えます。一人一台端末が配備されたことで、かつては「話し言葉」でしかできなかった話合いが、「書き言葉」でも行えるようになりました。授業のやり方もずいぶん変わったなぁと感じます。

6年生の子どもたちが、真剣に深く学んでいる姿が印象的でした。

5年生の子供たちが、アース・キッズチャレンジのキックオフイベントに取り組みました。

アース・キッズチャレンジは、子どもたちがリーダーとなって、家庭で地球温暖化防止に取り組むプログラムです。総合的な学習の時間に取り組み、学校と静岡県地球温暖化防止活動推進センター、静岡県、袋井市が連携・協力して実施しています。

3つのグループに分かれ、環境政策課の方から地球温暖化防止についてのお話を伺いました。ごみの分別では、マークが見つけられなくても、磁石を使えばスチールかアルミか分かることや、危険なものもあるから、スプレー缶や傘の扱いには気を付けることを教わりました。エコ生活大作戦では、生活の中で環境にやさしい行動や電気や資源を必要以上に使っている場面を見つけたりしました。自転車発電では、軽い力でも電気を作ることができ、電球を光らせたりラジオから音を出したりできる体験をしました。

子どもたちは、ゲームや体験を笑顔で楽しみながらも、お話を真剣に聞きました。これらの活動を通して電気や資源の大切さを実感し、今後、どのような取組をすればよいかを考えていくよい機会になりました。