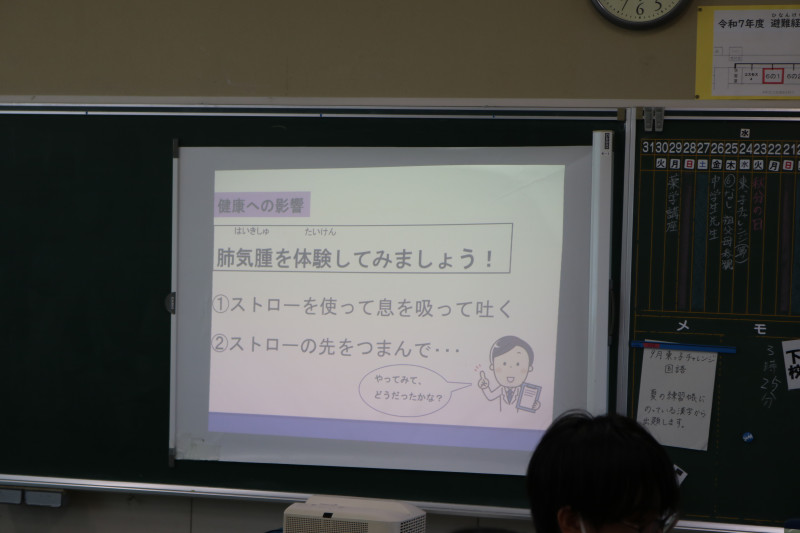

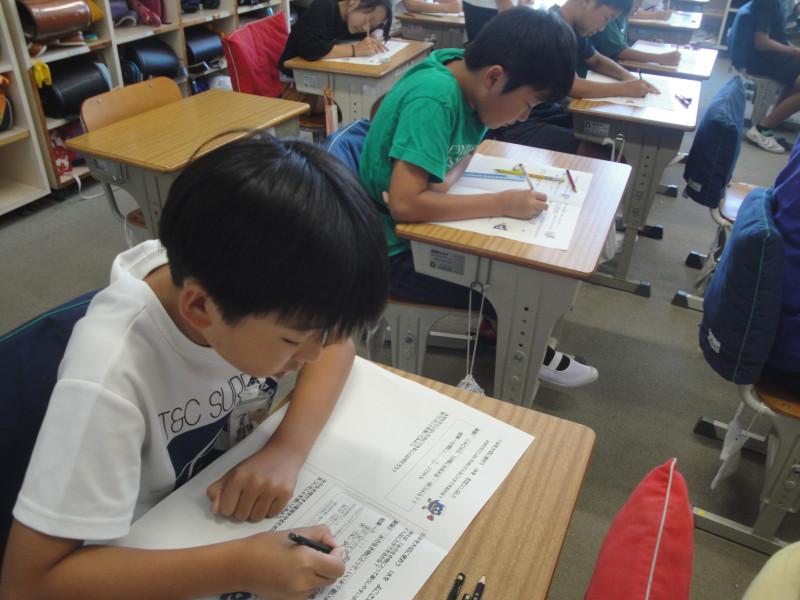

袋井市では、毎年全小学校の6年生で、「喫煙防止講座」をおこなっています。今日は、袋井市健康長寿課の職員2名が浅羽東小学校に来校し、6年生2クラスでそれぞれ出前授業をしていただきました。

まず、たばこに入っている化学物質が4,000種類で、そのうち、約200種類の有害物質があることを知り、子どもたちはとても驚いていました。その代表が次の3つで、その害についても教えていただきました。

①ニコチン・・・依存性があり、血流を悪くします。

②タール・・・・がんを起こす物質が含まれています。

③一酸化炭素・・全身の酸素不足を引き起こします。

脳や肺、口の中など、様々な体の部分に悪い影響を及ぼします。妊娠期の喫煙で、お腹の中の赤ちゃんも酸素不足になってしまうことも学びました。また、受動喫煙で年間約1万5千人が亡くなっていて、特に女性が多いことも教えていただきました。そして、受動喫煙や、20歳未満の喫煙が法律で禁止されていること、袋井市では、たばこによる健康の影響から市民を守る条例が制定されていることも学びました。最後に、もしも、たばこを吸うことを誘われた場合、どのように断るかを考えました。ポイントは、①はっきり意思を伝える ②吸わない理由を言う ③正論を言う(法律)の3つです。

今日の「喫煙防止講座」では、たばこの害を正しく知ることができました。もし誘われたら、きちんと断ることができるようにしてほしいと思います。ご家庭でも話題にしていただき、ご家族の健康について、ぜひ話し合っていただけたらと思います。

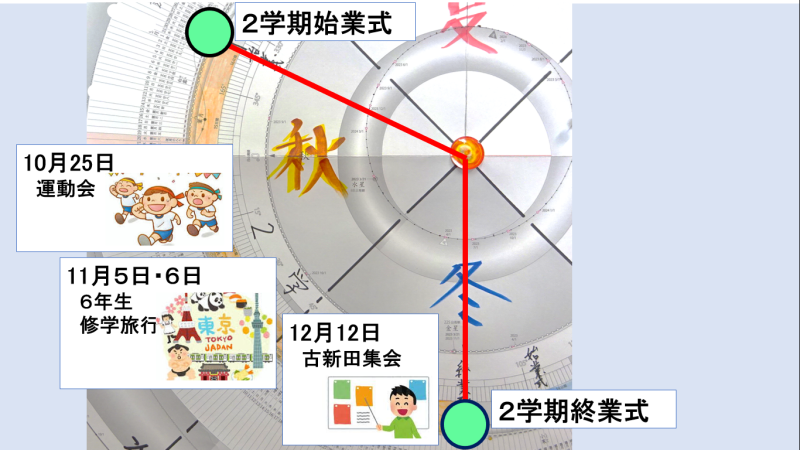

9月5日(金)に、5・6年生による委員会活動の時間がありました。2学期最初となる今回は、各委員会の2学期の活動目標や計画を立てました。

2学期は、10月の運動会、12月の古新田集会と、大きな行事が控えています。全校のみんなのために、どうしたら自分の役割を果たすことができるのか、何ができるのかを、委員会のメンバーで話し合いました。各行事では、それぞれの委員会に割り当てられた係もあり、その内容の確認も行いました。

また、行事だけでなく、日頃の学校生活の中で、少しでも潤いが生まれ、気持ちよく生活できるようにするために、「もっとこうしたら全校のみんなが喜ぶと思うよ」「こんなこともやってみたい」というアイデアを出し合いました。活動時間が限られる中で、すべてを実行できるわけではありませんが、「私たちの学校のため」「全校のみんなのため」という思いが実現し、みんなの喜ぶ顔を見ることで、「人のために役立ってうれしい」という自己有用感を感じることができます。やがてそれが、浅羽東小学校の目標「自分も相手も大切にする子」につながっていくことを願っています。

今後、浅羽東小学校の子どもたちのこうした思いが詰まった委員会活動を紹介していきます。

台風15号の影響で、5日未明から断続的に降り続いた雨は、正午ごろをピークにようやくおさまり、子どもたちは無事に下校しました。下校する頃には青空や太陽が青を出し、夏の日差しが戻ってきました。今回の大雨の影響で、1年生の下校時刻を遅らせ、2年生以上の子どもたちと一緒に下校させる対応をとりました。保護者や地域の皆さんには、登下校時の見守りや送迎等にご協力いただき、ありがとうございました。

台風15号は、運動場に大きな水たまりを作って去っていきました。本校では、運動場に流れ込んだ雨水が、一気に道路や畑などに流れ出ないように、調整池の役割を担っています。今回、短時間に大量の雨が降ったため、広い運動場は池のように水が溜まりました。子どもたちは、珍しい景色を見て大喜びで、近くに寄っていったり、傘の先で水たまりをつついたりしていました。

来週からは、また気温30℃を超える残暑が戻ってきます。体調を崩す子もやや増えていますので、ご家庭でも睡眠や食事、休養をしっかりとり、子どもたちがまた元気に登校できるようにご配慮をお願いいたします。

今日は、2学期最初の読み聞かせでした。ボランティアの皆さんが来てくださり、絵本や紙芝居などの読み聞かせをしてくださいました。

子どもたちは、この時間をいつも楽しみにしています。ゆったりとした時間が流れる中で、本の世界に浸っていました。ボランティアの皆さんも、「子どもたちが真剣に楽しく聞いてくれて、とてもうれしい。」といつもおっしゃってくださいます。今日からボランティアとして参加してくださった方もいらっしゃいます。読み聞かせは、読み手と聞き手の心の交流にもなっています。これからも、こうした時間を大切にしていきたいと思います。

2学期の読み聞かせは、今日を含めて5回です。次回も楽しみにしています。ボランティアの皆さん、いつもありがとうございます。2学期もよろしくお願いいたします。

今日は、今年度3回目となる「学年団集会」が開かれました。1・2年生、3・4年生、5・6年生が、各階のスペース(広い廊下の空間)に集まり、学年団として2学期にかんばることを共有したり、仲間づくりの楽しいゲームをしたりしました。

低学年団(1・2年生)では、「きき方・あいさつ・いじめを許さない・」の合言葉を確かめ、今の生活を振り返りながら、これからの生活でどんなことをがんばりたいか考えました。その後、楽しくじゃんけんゲームをしました。からだ全体でじゃんけんのポーズをとり、先生とじゃんけんで勝負をしました。大きな歓声を上げながら、じゃんけんを楽しみました。

中学年団(3・4年生)では、2学期の行事の見通しをもち、どんなことをがんばっていきたいか考えました。最後に、「言うこと一緒・やること一緒」というゲームで盛り上がりました。縦割りグループで手をつないで輪になり、先生の指示でみんなで息を合わせて左右前後に動きます。時々間違えてしまう子もありましたが、それもご愛嬌で、笑い声が響きました。

高学年団(5・6年生)では、6年生の代表者が、学級目標を達成するために、授業、給食、清掃などの場面ごとに具体的にどんなことをがんばっていくか話し合ったことを発表しました。5年生にとっては、自分たちの学級でもどんなことをがんばっていくか、具体的にイメージすることができました。最後に、人数集めゲーム(猛獣狩りに行こうよ)と、「たこつぼ」というゲームをして楽しみました。

学年団という集団は、学級よりも大きな集団ですが、発達段階が近く、学習や生活の課題が似通っています。異学年の中で、お互いのよさを見つけたりあこがれをもったりすることもできます。学校では、そうした中での一人一人の成長を支えていきたいと思っています。

2学期が始まって、4日目となりました。夏休み明けは、子どもたちにとって、心身ともに不安定になりがちな時期といわれています。夏休み中と学校が始まってからの生活リズムのギャップや、この暑さによって、体の不調を訴える子もいます。

昨日と今日の二日間で、身長と体重を測る「身体測定」を行いました。その際、養護教諭からは、2学期が始まったばかりの今だからこそ、早寝早起きをして生活のリズムを整えること、朝ご飯をしっかり食べて、体力をつけることなどを指導しました。心と体はつながっています。心の不調が、頭痛や腹痛などにあらわれることがあります。学校では、担任や授業に入る職員などが、常に子どもたちの様子を観察し、変化を注意深く見守っています。

また、給食は子どもたちの元気の源です。暑い時期で食欲が落ち気味ですが、給食センターでは、子どもたちにおいしく食べてしっかりと栄養を摂ってもらいたいという願いで、日本一のおいしい給食を作ってくれています。学校でも、この時期にしっかりと給食を食べ、生活リズムを整えて、心身ともに健康に生活できるよう、指導しています。

ご家庭でも、お子さんの心身の状態にぜひ気を配っていただき、2学期のスタートの時期を元気に乗り切れるよう、ご協力をお願いいたします。

今日は「防災の日」です。浅羽東小学校では、昼休みに大地震が発生したという想定で、避難訓練を行いました。教室や図書室、スペースなどで過ごしていた子どもたちは、身の回りの「上から落ちてくるもの」「横から倒れてくるもの」に注意して、その場で姿勢を低くして身の安全を確保しました。その後、放送の指示で、体育館に二次避難をしました。通常、火事や地震が起きた時、晴れていれば運動場に避難することが基本ですが、今日は運動場の熱中症指数が32で、この時間は外に出ることが危険な暑さでした。そのため、体育館の安全を確認した上で体育館に避難しました。実際に大地震が起きた時、子どもたちの命を守るためには、様々な場面を想定しておき、臨機応変に対応することが必要になります。今日は、猛暑の中の避難をどうすればよいかを考えるきっかけになりました。

避難の合言葉「おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない」を守ることは、浅羽東小学校の目標「自分も相手も大切にする」ことにつながります。今日は、子どもたちに予告しないで避難訓練をおこないましたが、ほとんどの子が約束を守って安全に素早く避難することができました。

浅羽東小学校では、たった一つの自分の「いのち」を守るために、日頃から「自分も相手も大切にする心」を持って行動することや、災害に対する準備をしておくことを、折に触れて指導していきます。ご家庭でも、「防災の日」に合わせて、今日の避難訓練や防災について、お子さんと話題にしていただけたらと思います。

2学期に入って2日目の今日は、通学区会が開かれました。子どもたちは、厳しい残暑の中、がんばって登校していますが、久しぶりの集団登校で、並び順の変更や困っていることなどがないかを確認しました。

また、ガードボランティアさんや地域の方へのあいさつがしっかりできているか、交通ルールを守っているかなど、大事なことについても、班ごとに確かめました。

登下校中の熱中症や地震などの災害への対応など、様々な課題があります。学校では、子どもたち自身が自分の命を守るために行動できるように指導していきます。また、保護者や地域のみなさんと連携して、子どもたちの命を守るために、できる限りのことをしていきます。

12月5日には、浅羽学園統一の、下校時における避難訓練を計画しています。今後も、保護者や地域のみなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

「おはようございます!」と大きな声であいさつを交わして、40日間の夏休みを終えた子どもたちが元気に登校しました。大きなけがや病気もなく過ごし、今日を迎えられたことを本当にうれしく思います。

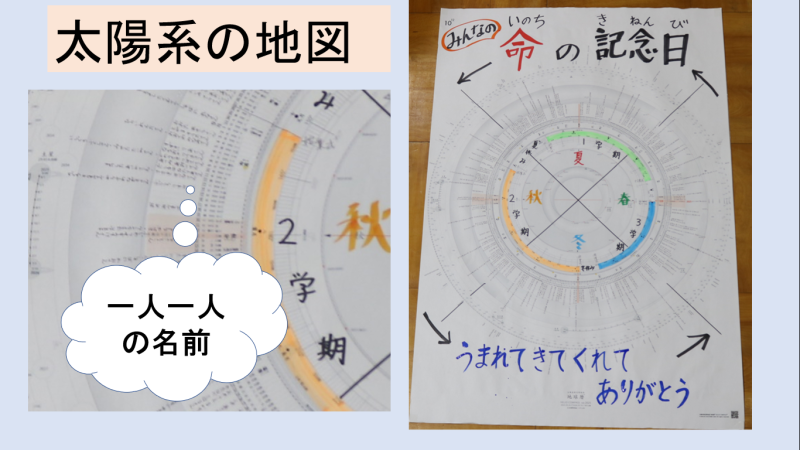

8時30分からは、2学期の始業式が始まりました。熱中症対策として、体育館には集まらずに、廊下のスペースに学年団ごとに集まり、校長室と結んでリモートでおこないました。はじめに、3人の代表の子どもたちが、2学期にがんばることの発表をしました。算数の学習や運動会などの行事に、目標をもって取り組むこと、グループ学習などで友達と協力してしっかり学ぶことなどについて、堂々と発表しました。次に、校長からは、「想像する力や思いやりの心をもち、お互いがかげがえのない存在として認め合うことができる学校を目指しましょう。」と呼びかけました。これから起きるであろう様々な課題にぶつかった時、「き・あ・い」の合言葉を思い出し、みんなで知恵を出し合い、話し合い、協力し合って乗り越えていけたらと思います。

2学期も、職員一同、子どもたちのためにがんばっていきます。保護者のみなさま、地域のみなさまのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

72日間の1学期が、本日無事に終わりました。終業式は、熱中症予防のためリモートで行いました。低・中・高学年ごとに、各教室前のスペースに集まり、1学期を振り返りました。

まず、3人の代表児童(1・3・5年生)が、1学期にがんばったことを発表しました。学習、生活、運動、縦割り活動などで、目標をもって、あきらめずに最後までがんばった様子を発表しました。どの子も、自信をもって発表していて、成長を感じました。

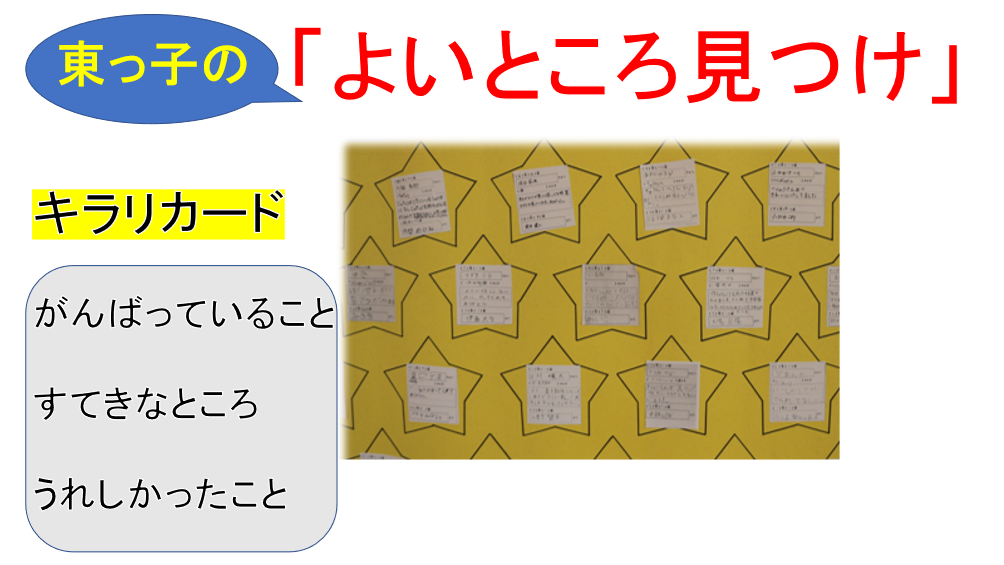

その後、校長が式辞を述べ、その中で、全校児童が取り組んだ「よいところ見つけ」の活動を振り返りました。「想像する力」と「思いやり」が育ったからこそ、友達のよさを見つけられたこと、それが「自分も相手も大切にする心」につながっていることなどを話しました。

子どもたちが、この1学期間、毎日がんばって過ごせたのは、保護者や地域の皆さんの温かな励ましと言葉かけ、見守りのおかげです。本当にありがとうございました。

明日から、子どもたちが楽しみにしている夏休みです。ご家庭や地域でも、子どもたちが安全で楽しい夏休みを過ごせるよう、皆様の見守りやご支援を、引き続きお願いいたします。

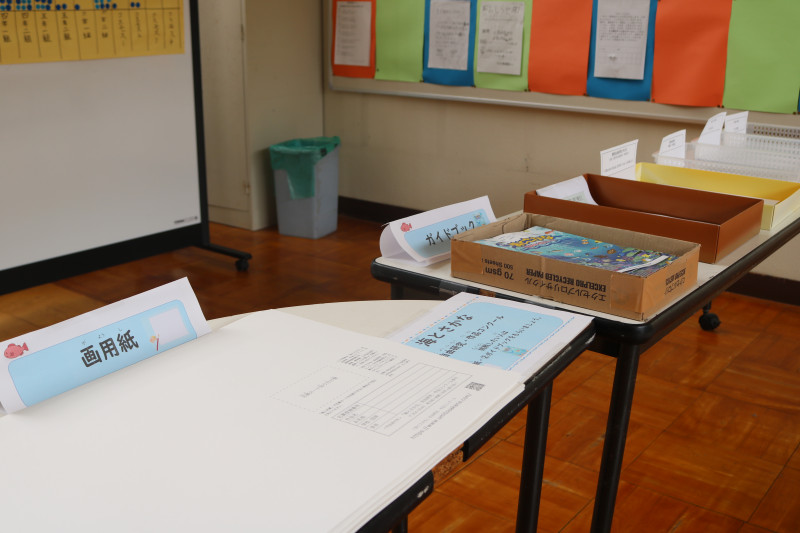

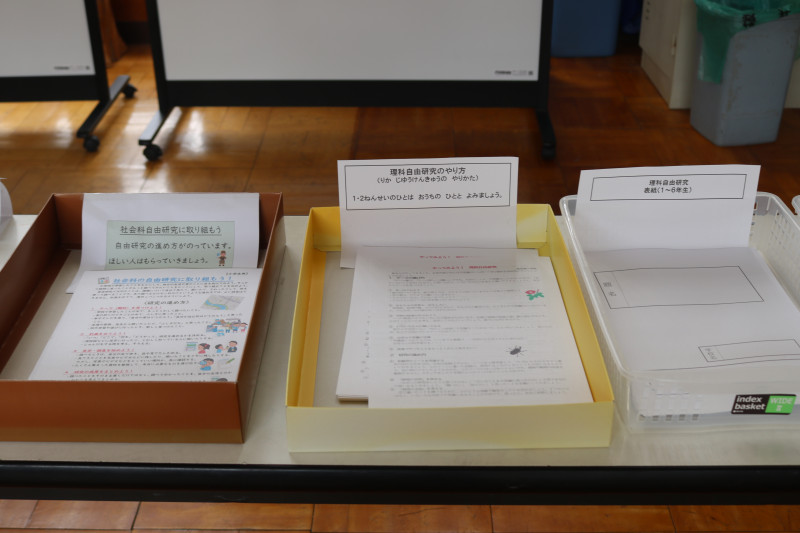

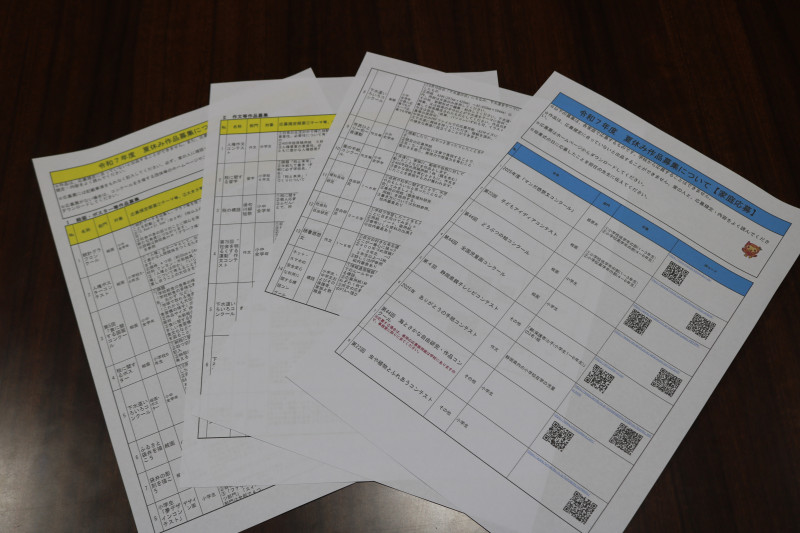

1学期もあと1日となり、夏休みが近づいてきました。子どもたちにとって、夏休みの過ごし方で気になることの一つは、「宿題」ではないでしょうか。浅羽東小学校では、各学年で決められた宿題(課題)のほかに、自分で選んで挑戦する課題があります。

まず、「作品募集」の一覧表から選ぶものです。その中には、絵画、ポスター、作文など、30種類の作品募集が紹介されています。全校児童には、募集一覧表と応募票を配付しました。理科や社会科の自由研究の用紙などは、昇降口に置いてあります。得意なことや興味のあることにぜひ挑戦してほしいと思います。

また、それ以外に、自分で決めた課題に挑戦する子もいます。浅羽北コミュニティセンターでは、今年も「夏休み学習室」が開かれ、5・6年生が応募して、ボランティアの指導員の皆さんに手助けしていただきながら、学習に取り組みます。そのほか、旅行先で絵を描く、野外で好きな生き物を探して集める、毎日ラジオ体操をして体を鍛えるなど、自分で選んで課題に挑戦する子もいます。ぜひ、保護者の皆さんにも協力をいただき、子どもたちの「やる気」を引き出し、励ましをお願いいたします。学校でも、子どもたち一人一人に合った課題をすすめ、励ましていきます。

浅羽東小学校では、日々の授業で、自分の考えを相手と伝え合い、学びを深めることを目指しています。歴史学習というと、「暗記」というイメージを持っている方も多いと思いますが、歴史の授業でも、「自分で考え、友達と意見を交わしながら、自分の考えを再構成する」授業を大切にしています。

今日は、6年生の社会科で、「聖武天皇は、どのようにしてピンチを乗り越えようとしたか。」という学習課題で授業がおこなわれました。まず、聖武天皇に関する資料を読み、その時代の情勢と、聖武天皇がおこなったことを、各自でノートに整理しました。そして、その内容を全体で共有し、考えを伝え合いました。

「疫病が流行ったり災害が起きたりして、多くの人が亡くなった。」「税金が高く、厳しい生活が続いていた。」「不安が広がり、反乱を起こす人もいた。」このような状況の中、聖武天皇が、仏教の力で、人々の不安を取り除こうと考え、国分寺を建てたり、東大寺に大仏をつくったりしました。

ここまで確認した後、この状況を寸劇に表す活動に入りました。寸劇のセリフは、自分たちで即興で作っていきます。主なキャストもいますが、寸劇の途中で、だれでも発言できます。今日は、こんなセリフが飛び出しました。「仏教の力で、本当に不安がおさまるの?」「それは十七条憲法で証明されているんじゃないかな。」「お寺をつくるために税金がもっと高くなると、反発が広がるよ。」「国がお金を出してお寺を建てれば大丈夫だよ。」……様々な疑問や考えが生まれ、教科書や資料を確認しながら寸劇が進んでいきました。

最後に、寸劇を通して自分が考えた「聖武天皇は、どのようにしてピンチを乗り越えようとしたか。」という答えを、ノートに書きました。寸劇をする前と後では、イメージが広がり、子どもたちは、より多面的にとらえた考えを書くことができました。

子どもたちが自ら考えたくなる授業、「わかった!」「できた!」がたくさん生まれる授業を通して、考える力を伸ばしていきたいと思います。

1学期の給食も、あさってが最終日となります。袋井市では、「日本一みらいにつながる給食」を目指しています。給食を通して、必要な栄養をバランスよく摂り、健康な体をつくります。また、健全な食生活ができる判断力を培い、望ましい食習慣を身に付けることが目的です。

今日のメニューは、牛乳、冷やし中華(具・めん・つゆ)、白身魚と大豆の唐揚げでした。給食センターが掲げている7月の献立目標は、「暑さに負けない食事を知ろう」です。夏の代表的な食べ物の一つである冷やし中華は、のど越しがよい麺料理で、食欲を増進させ、夏バテを防いでくれます。具材には、きゅうり、もやし、にんじんなど、野菜がたくさん使われていて、おいしさだけでなく、栄養のバランスも考えられています。白身魚と大豆の唐揚げは、ホキというさっぱりとした白身魚と大豆を唐揚げにして、香ばしく仕上げてありました。子どもたちは、麺に具材とつゆをからめて、おいしそうに食べていました。

7月は、冷やし中華のほかに、夏野菜と厚揚げの煮物、ゴーヤチャンプルー、なすのはさみ揚げ、きゅうりの酢の物、オクラのおかか和え、夏野菜カレーなど、旬の野菜をふんだんに使い、食欲をそそる献立がいくつも出されました。この時期、暑くて食欲が落ちたからといって、主食ばかり食べずに、肉や野菜をバランスよく摂って、体の調子を整えることが大切です。ガーリックパウダーや様々な香辛料、ごま油などを効果的に使って、薄味でもしっかりとした味付けを工夫しています。

日々の給食には、工夫がいっぱいです。ご家庭でも、お子さんの健康のために、ぜひ参考にしていただきたいと思います。給食センターの皆さん、いつもおいしくて安全な給食をありがとうございます。1学期の給食もあと2日間となりましたが、よろしくお願いいたします。

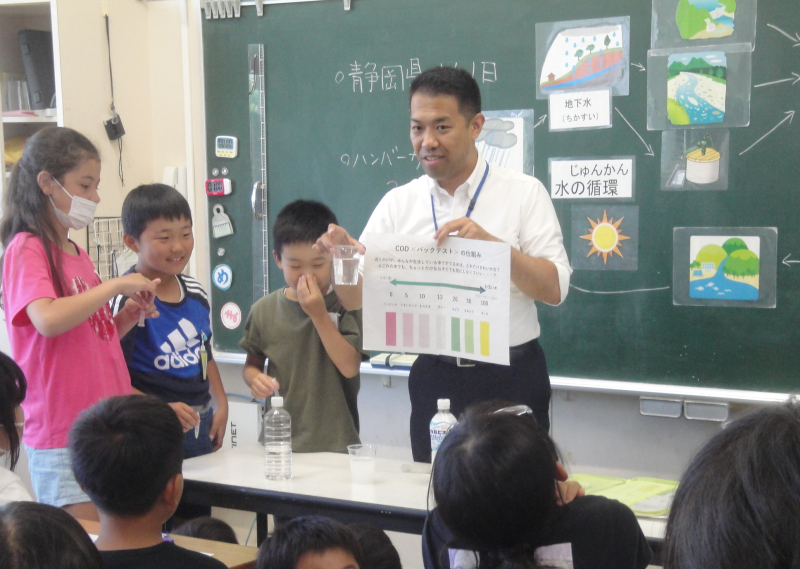

普段、何気なく使っている水。日本では、水道の蛇口をひねれば、飲み水としていつでも安全な水を使うことができます。4年生は、社会科で水の学習をしています。安全な水はどこから来るのか、どのようにして作られるのか、水を汚さないためにどうしたらよいか、など、環境学習としても学んでいます。

今日は、静岡県の環境局水資源課の職員の方が浅羽東小学校に来校し、「水の出前教室」が開かれました。これは、静岡県の水資源事業の一環で、「水を無駄にしない」「水を汚さない」ことの啓発と、水に関する様々なことを楽しく学んで関心を高めることを目的として行われています。

まず、 水の循環のしくみについて学びました。 次に、蛇口から出る水量の実験をしたり、節水の話などを聞いたりして、水を無駄にしないことを学びました。 最後に、 水質検査キットによる実験を通して、水を汚さないことの大切さを学びました。子どもたちは、実験の結果が出るたびに、「水をこんなに無駄遣いしていたの?」「ほんの少しのことで水がこんなに汚れてしまうの?」などと驚きの声を上げていました。家庭の台所から汚れた水を流すことも、環境に大きな負荷をかけていることを改めて知り、普段の生活の中で気を付けなければいけないことについて理解することができました。

防災の面からも、水がいかに大切かを考え、普段の生活を見直していけるとよいと思います。浅羽東小学校では、手洗い場やトイレ、プールなどでたくさんの水を使っています。一人一人の心掛けで、水資源を守ることができることを知り、4年生の児童だけでなく、全校児童が自分事として実行できるよう、呼びかけていきたいと思います。

万が一、服を着たまま水に落ちてしまう水難事故に備えて、自分の命を守るための技術を学ぶ「着衣泳」を行いました。浅羽東小学校では、毎年、体育の授業で、全校児童が「着衣泳」を学んでいます。

今日は、6年生が、水着の上から長そでシャツと長ズボンを身に付けて、水の中に入りました。まずは、服が水に濡れる感覚を覚えて、服のまま水に落ちても慌てないことを学びました。そして、服を着ていると、体への抵抗が大きくなり、動きにくくなります。しかし、その反面、水着よりも浮きやすく、「泳ぐ」よりも「浮く」ことを意識すると、体力を消耗することが少ないことを体感できました。

次に、空のペットボトルをお腹や胸の前で持ち、仰向けになると、一層浮きやすくなることを学びました。ペットボトル以外でも、水に浮いているものにつかまることで、命を守ることができます。ものにつかまって浮くためには、仰向けになると浮きやすく、体力の消耗を最小限に抑えられます。また、川や海などに落ちた人を助けるために、水に浮いてつかまれるものを投げ入れるとよいことも学びました。決して、自分が飛び込んで助けに行くことはしてはいけません。

もうすぐ、子どもたちが待ちに待った夏休み。いつ水難事故に遭うとも限りません。学校で水泳を学習する目的の一つは、自分の命を自分で守ることができるようにすることです。水泳の授業を通して、しっかりと技術を身に付けられるよう、指導していきます。そして、安心して楽しい夏休みを過ごしてほしいと思います。