御存じの方も多いと思いますが、10年程前まで開催されていた袋井市小学校児童水泳大会は、この浅羽東小学校のプールが会場でした。かつては、袋井市内12校の小学校6年生が一堂に会して、盛大に開催されていました。このプールで大勢の子どもたちが泳ぎ、たくさんの思い出の場所となりました。

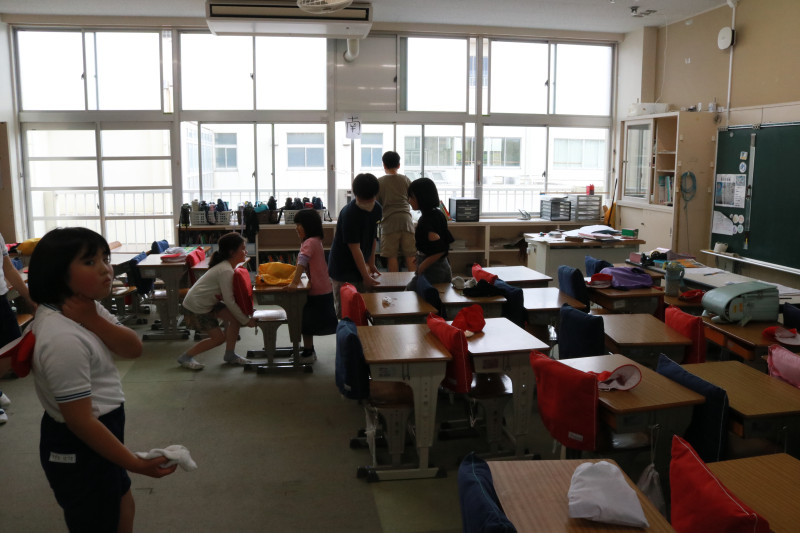

そのプールで、5月28日(水)、6年生と教職員がプール清掃をしました。水泳大会はもうありませんが、浅羽東小学校のプールでは、6月下旬から水遊び・水泳の授業を行います。1年ぶりのプールは、落ち葉がたまり、苔が付き、とても汚れていました。子どもたちと教職員は、プールの水槽やプールサイド、手洗い場、シャワー場などの汚れを、ブラシやたわしなどで落としていきました。

6年生の子どもたちは、「すごく汚れているよ。」「なかなか汚れが取れないな。」「こするときれいになるよ。」「虫がいた!」などと言いながら、友達と協力して、一生懸命掃除に取り組みました。6年生がきれいにしたプールを見て驚く下級生の姿が目に浮かびます。6年生にとっては、「みんなのために働くって気持ちいい。」「みんな(下級生)の役に立ててうれしい。」という自己有用感を感じられたのではないでしょうか。プールで子どもたちの歓声が響くのが楽しみです。6年生の皆さん、ありがとうございました。

浅羽東小学校は、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちの健全育成に取り組むことを目的として、学校運営協議会を設置しています。学校運営協議会は、校長の求めに応じて学校運営の基本方針を承認し、学校運営や教育活動に意見を述べることができる合議体です。

今日は、第1回浅羽東小学校運営協議会が開催されました。自治会連合会・コミュニティセンター・地域住民・民生委員・保護者等の代表の皆様と、学識経験者の皆様合わせて14名が、委員として袋井市教育委員会から委嘱されました。

会に先立ち、授業を参観していただきました。子どもたちが楽しく学習している様子や、廊下の掲示物などの環境を見ていただきました。

参観後に、協議会が開かれました。会の中では、まず校長から、学校運営方針の説明を行いました。また、子どもたちや教職員の現状と課題についても述べさせていただきました。教頭からは、夏休み学習室、学習ボランティアの募集、通学路の交通安全の現状等について説明しました。

委員の皆様からは、「通学路の危険箇所について、交通事故が起きる前に、保護者やスクールガードボランティアが協力して対策できるとよい。」「学校の現状を知り、先生方のサポートをしていきたい。どんな方法ができるのか。」「委員自身が、子どもたちと様々な機会にふれあって、実態を知ることが大切ではないか。」などの貴重なご意見をいただきました。そして、今年度の運営方針について、ご承認いただきました。

それぞれの立場で学校のために何とか力になりたい、という委員の皆様の気持ちが伝わってきました。学校への期待や信頼も大きく、大変ありがたく思いました。それと同時に、そうした期待に応えられるよう、地域の皆様とともに、よりよい浅羽東小学校となるよう精一杯努めたいと、心が引き締まる思いでした。委員の皆様、本日はお忙しい中、ありがとうございました。今後とも、よろしくお願いいたします。

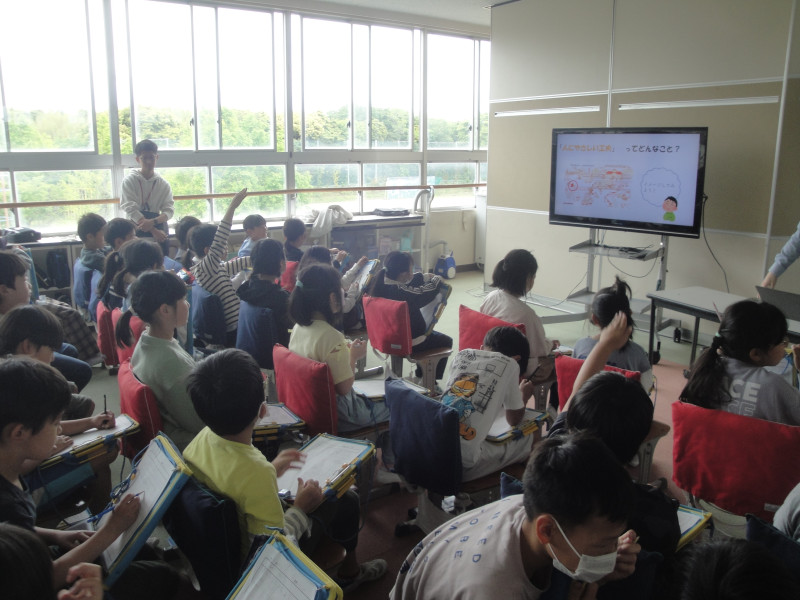

アース・キッズチャレンジとは、子どもたちがリーダーとなって、家庭で地球温暖化防止に取り組むプログラムです。浅羽東小学校では、5年生が「総合的な学習の時間」で取り組んでいます。静岡県地球温暖化防止活動推進センター、静岡県、袋井市の環境政策課が連携・協力して実施しています。

今日は、プログラムの初日、キックオフでした。温暖化の現状、地球環境を守るためにどんなことができるのか、といったアースキッズチャレンジのねらいについて学習しました。そして、各家庭の電気・ガス・水道などのエネルギーを少しでも減らし、できるだけ環境への負荷を掛けない生活をする「我が家のエコ生活大作戦!」をしていくことを確認しました。

また、子どもたちは、この学習に関連して、SDGsについても興味をもち、タブレット端末を使って調べたり話し合ったりしました。

これから取り組む「我が家のエコ生活大作戦!」では、まず、どうしたらエネルギーの消費を減らせるかを家族と相談して決めます。そして、その方法で一定期間エコ生活に取り組みます。最後に、各家庭の電気等のメーターを見て使用料を測ることで、その成果を確認します。

今日は、各家庭の電気等のメーターがどこにあるかを探すことを宿題としました。この活動で、「私たちが地球を守るリーダー!」と、子どもたちが主体的に環境問題に取り組む姿がみられるとよいと思います。今後も、保護者の皆さんにご協力いただくことがありますが、よろしくお願いいたします。

5月20日~22日に行われた観音山宿泊学習では、3日間、山の中で過ごしました。普段はゲームやテレビ、スマートフォンなどのメディアに囲まれている子どもたちも、観音山にいる間は、それらのメディアに全く触れることができませんでした。その代わり、大自然の中で友達と一緒に活動することで、野生を目覚めさせ、友達との絆をつくることができました。

初日は、578mの観音山への山頂登山でした。全員で並んで山頂を目指しました。途中の「星の広場」でお弁当を食べました。おうちの方が作ってくれたお弁当は、格別でした。また、木陰の中の上り坂、ロープを伝いながら下りた急坂などもありましたが、子どもたちは苦労しながらも、山頂にたどり着きました。山頂付近での眺めは最高でした。4時間ほどの行程でしたが、「少年自然の家」に戻ってから飲んだ牛乳もまた格別でした。

初日の夜は、ナイトウォークラリーでした。グループごとに、懐中電灯だけで、木立に貼られた反射テープを頼りに山道を歩きました。途中のチェックポイントで先生に会えると、うれしそうに歓声を上げていました。でも、なかには、道に迷ってなかなかチェックポイントにたどり着けず、泣き出してしまう子もいました。1時間ほど歩きましたが、最終的には、みんなで力を合わせ、励まし合って全員ゴールしました。

2日目は冒険ラリー。地図を頼りに、チェックポイントを目指して一日中、山の中を歩きました。地図と看板に書かれた数字を合わせながら歩きます。初めて歩く道ですから、地図のとおりに歩くのは想像以上に難しく、なかなかチェックポイントにたどり着けないグループがありました。友達同士、「あっちかな?」「こっちかな?」と行きつ戻りつ歩みを進めました。替え歌を作って、みんなで大声で山道を歩いたグループもありました。途中で足が痛くなったり、気持ちが悪くなったりした子がいたグループもありました。でも、みんなで声を掛け合ったり、友達の荷物を持ってあげたりして、夕方には何とかゴールしました。

素晴らしい景色、生き物や植物との出会い、友達との励まし合い、楽しいことも苦しいことも一緒に味わってゴールできたこと、そんな経験が、子どもたち同士の絆をつくりました。何事にも代えがたい貴重な体験となりました。

6年生は、総合的な学習の時間で、「浅羽歴史探検をしよう」をテーマに課題解決学習をしています。浅羽東小学校は、弥生時代の古新田遺跡があった場所にあります。発掘調査により、住居跡や須恵器などが発見されました。

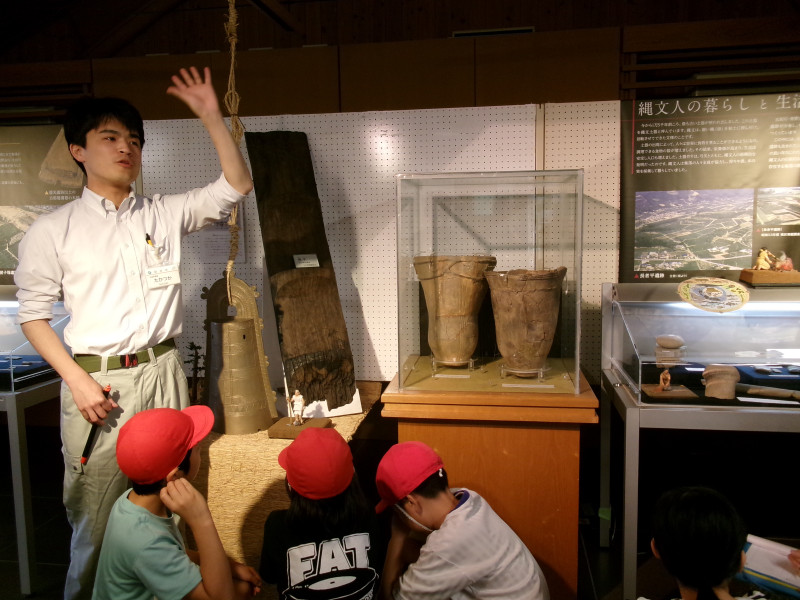

そんな歴史のある浅羽地区のことをもっと詳しく知りたい!ということで、今日は、袋井市郷土資料館の西村さん、鈴木さん、高塚さんに、歴史を肌で感じる場所を案内していただきました。

まずは、浅羽東小学校を歩いて出発し、明治から昭和にかけて走っていた「軽便鉄道」(静岡鉄道駿遠線)の芝駅跡で、スタッフの鈴木さん、西村さんと合流し、説明を聞きました。今は歩道として地元の人の憩いの場になっているところも、かつて、鉄道が走っていたと想像するだけで、わくわくしますね。

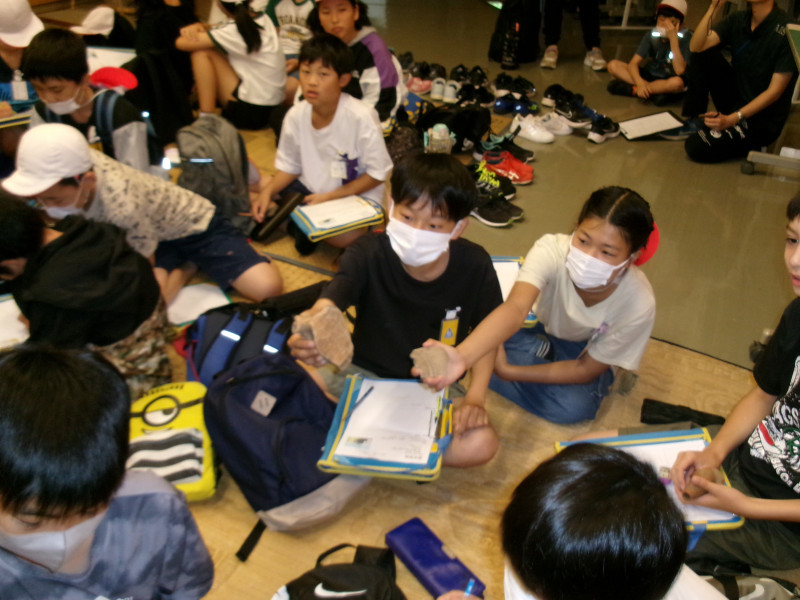

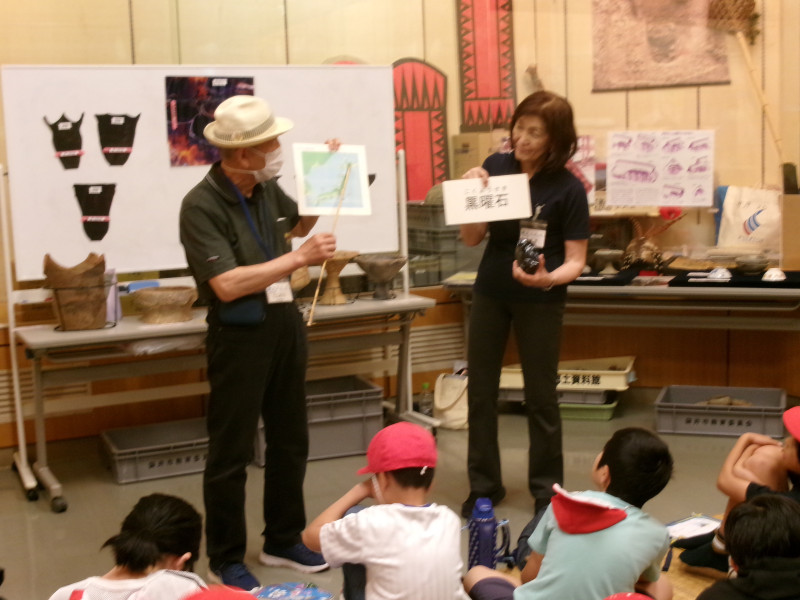

その後、袋井市郷土資料館に到着した子どもたちは、スタッフの高塚さんの案内で、資料館の中を見学しました。資料館には、馬伏塚城のジオラマがあり、戦国時代の城跡について学びました。また、縄文・弥生時代の石器や土器に触れたり、黒曜石で紙を切る体験もしました。

そして、資料館を見学した後は、鈴木さん、西村さん、高塚さんの3人の案内で、実際に馬伏塚城を見学しました。本丸、櫓台、外堀、土塁など、詳しく知ることができました。

半日ではありましたが、子どもたちは、地元の浅羽地区に、これほど深い歴史のある場所があることを知ることができました。これから「歴史探検」の学習は続きますが、今日の体験が、もっと知りたい!という新たな好奇心につながりました。

袋井市郷土資料館の皆さん、ありがとうございました。

5年生が、5月20日(水)~22日(木)二泊三日の観音山宿泊学習を終え、無事に学校に帰ってきました。

観音山でのテレビもゲームもない生活の中で、自然と触れ合い、友達と協力し、助け合って過ごした3日間。楽しいことばかりではなく、痛かったり、苦しかったり、怖かったりしたこともありました。でも、そんな体験が、子どもたちを成長させてくれました。始めは、「もう嫌だ。疲れた。」「早く帰りたい。」と言っていた子もいましたが、今日の「お別れの集い」では、「3日間は楽しくてあっという間だった。」「もっと観音山にいたい。」と話していた子も大勢いました。

保護者の皆さん、ご準備、励ましの声掛け等、ありがとうございました。そして、観音山の職員の皆さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

5年生の観音山での活動の様子は、後日、ブログでご紹介します。

浅羽東小学校では、今年から、「縦割り班活動」が復活しました。以前の学校ブログ記事でも紹介しましたが、子どもたちが異学年と関わり合い、上級生が下級生を思いやり、下級生が上級生にあこがれを抱く場を作りたいと考えたからです。

5月14日(水)には、縦割り班ごとに、清掃場所や分担などの確認をするオリエンテーションをおこないました。6年生のリーダーは、下級生の前に出て、あらかじめ決めておいた分担を発表しました。そして、実際に清掃場所に行って、掃除用具の収納場所や手順を確かめました。6年生にとっては、「下級生が清掃のやり方を覚えてくれるかな。」「言ったことをやってくれるかな。」などと、不安なことが多いと思います。下級生にとっては、「知らない上級生が多いな。」「上級生が優しくしてくれるかな。」と心配なこともあるでしょう。そのような中で、お互いにコミュニケーションを図りながら清掃ができるように、先生方が見守っていきます。

5月16日(金)から、本格的に縦割り清掃が始まりました。始まってみると、あらかじめ分担したとおり、役割ごとに一生懸命清掃に取り掛かりました。上級生は、進んで働き、時には、1年生に、手取り足取り清掃の仕方を教えていました。浅羽東小学校は、カーペットが多く敷かれていますが、掃除機を使って隅々まできれいにしたり、手で細かなごみを取ったりしていました。

縦割り清掃は始まったばかりですが、たくさんのよい表れが見られました。子どもたちのがんばりをもっともっと見つけ、子どもたち同士がよさを見つけ合ったり、お互いを大切に思う気持ちを培っていきたいと思います。

5年生は、今日から、観音山少年自然の家に、2泊3日の宿泊学習に出かけます。「観音山が楽しみ!」「荷物の準備が大変だったけど、わくわくしているよ!」と、5年生の子どもたちは、何日も前からこの日を待ち望んでいました。

「見つけよう 友達のよさ 自然のよさ 自分のよさ」のめあてに向かって、様々な野外活動や共同生活をがんばります。今年は、浅羽学園の交流活動として、浅羽南小学校の5年生と同じ日程で活動します。浅羽南小学校の友達もできるといいですね。

《観音山での活動》

5月20日(火) 出会いのつどい 山頂登山 ナイトウォークラリー

5月21日(水) 冒険ラリー キャンプファイアー

5月22日(木) 沢登り お別れのつどい

5年生の保護者の皆さん、今日までのご準備、お子さんの体調管理等、ありがとうございました。3日間、安全に楽しく過ごせるよう、引率職員一同、精一杯努めます。子どもたちが、一回り成長して、元気に帰ってくることを願っています。それでは、行ってきます!

4年生は、総合的な学習の時間に、福祉について学んでいます。前回は、袋井市社会福祉協議会の職員の方を講師に招いて、福祉の考え方について学びました。

5月14日(水)には、目の見えにくい方が使っている白杖を使う体験をしました。始めに、袋井市社会福祉協議会の職員の方から、白杖や点字ブロックなどについて説明を受けました。どんな人がどのようにして使うのか、どんなことに気を付ければよいかなど、丁寧に話してくださいました。

その後、子どもたちは、ペアになって、アイマスクを着けて白杖を持って廊下や階段を歩いてみました。子どもたちからは、「前がよく見えなくて、もし段差でつまずいたらと思ったら、とても怖かった。」「学校の中ならいいけど、お店や駅やホテルではどうすればよいか知りたい。」などといった感想が聞かれました。また、「白杖は、普通の杖と違って、先端に滑り止めが付いていなくて軽いことが分かった。」「点字ブロックの種類と意味が分かった。」「ガイドヘルパーがいると安心することが分かった。」など、様々な知識も学ぶことができました。

この体験を通して、目が見えにくい方の気持ちを考え、自分にできることを考える機会になりました。これからも、車いすや点字、手話など、様々な体験を通して、すべての人の「ふだんのくらしがしあわせに」なるために、自分で考え、気付き、行動できるよう支援していきます。

「人と人をつなぐ架け橋 ~広げよう あいさつの輪~」浅羽東小学校は、『小さな親切』運動静岡支部が主催する「あいさつ運動」の協力校です。

今朝は、民生委員さんが、浅羽東小学校の正門に立ち、子どもたちと笑顔であいさつを交わしました。青空員会やボランティアの子どもたちも正門に立ち、「おはようございます!」と元気よくあいさつをしました。

浅羽東小学校では、「き・あ・い」の合言葉にもなっているように、「相手に届くあいさつ」を重点に取り組んでいます。「相手に届くあいさつ」というと、何だか難しい気がします。そこで、朝のあいさつでは、

『先取りあいさつ』と『お返しあいさつ』

が気持ちよくできることを目指しています。そして、そのようなポジティブな表れをみんなで見つけ、認めていきましょう、という取組を進めています。

今朝も、自分から進んであいさつする子、大きな声であいさつを返してくれる子がたくさんいました。民生委員の皆さんも、そんな子どもたちの姿に触れ、「来てよかった!」と感じたのではないでしょうか。また、学校の子どもたちや教職員とふれあって、学校のことを知る機会になったと思います。これからも、あいさつを通して、いろいろな人と人がつながっていくことを願っています。民生委員の皆さんは、これからも2か月に一回程度、浅羽東小学校であいさつ運動に参加してくださる予定です。これからもよろしくお願いいたします。

「小学生の6割以上、中学生の7割以上が、インターネット(SNS・オンラインゲーム)で知り合った『ネッ友』がいる。」ニフティ株式会社の調査で、こんな結果が出たそうです。今やメディアが加速度的に小中学生の間にも広まり、便利さと引き換えに、様々な課題が生まれています。

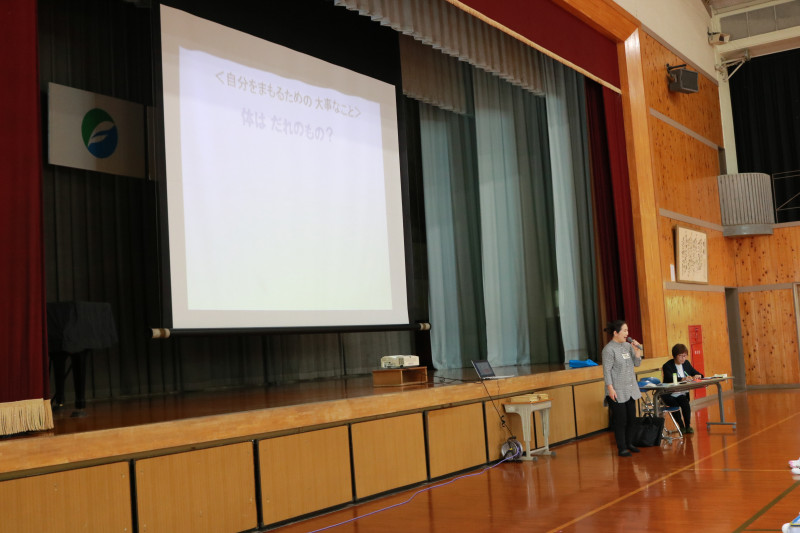

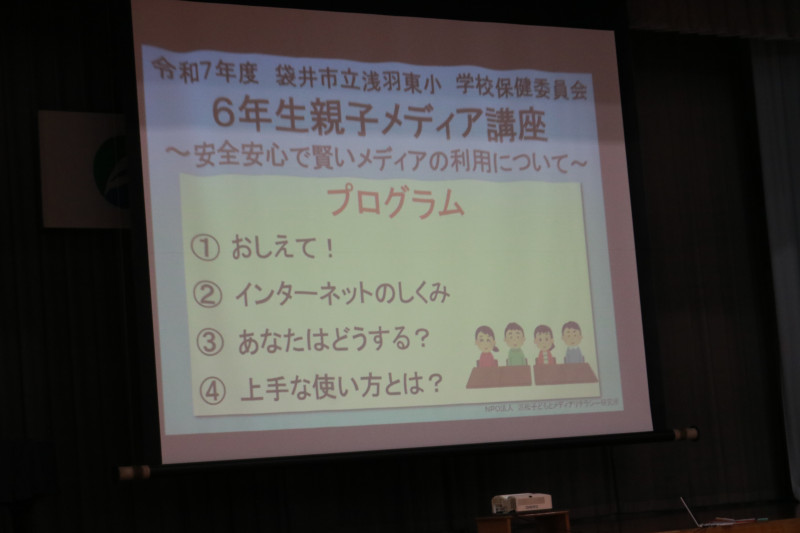

今日は、浅羽学園で取り組んでいる、メディアとの付き合い方を考える取組の一環として、学校保健委員会(6年生親子メディア講座)が開催されました。この講座では、6年生の親子とPTA役員の皆さんが参加して、「性教育トレーナー」の佐々木睦先生、「浜松子どもとメディアリテラシー研究所」の長澤弘子先生のお二人の講話をお聞きしました。

最初に、「性教育トレーナー」の佐々木睦先生から、「自分の体と性について勉強するのは、自分を大切に思う気持ちを育てるためだからです。」という話がありました。そして、「正しい知識で体のことを知ること」「思春期は、大人の心と子どもの心がぶつかる時期。」「いろいろな気持ちがあって、どれも大事な自分の気持ち」ということを教えてくださいました。子どもたちに付けてほして力として、「自分でよく考え、自分で選んで、自分で決めていく力。」を挙げました。そして、「困ったとき、誰かに相談して助けを求める力も大切です。」と話されました。佐々木先生のお話を聞き、メディアと付き合う時に前提となるのは、自分で考える力や「自分も相手も大切に思う心」なのだと、改めて考えさせられました。

次に、「浜松子どもとメディアリテラシー研究所」の長澤弘子先生から、インターネットの仕組みや上手な使い方について、具体的な場面で「あなたならどうする?」と子どもたちに投げかけながら話をされました。実際に起こったトラブルや犯罪の例を挙げながら、LINEやチャットなど、インターネットでのやり取りの難しさ、ゲームの友達とのやり取りの難しさについて、子どもたちと保護者が一緒に考えることができました。そして、動画視聴やゲームの時間を親子で決めるなど、家庭で約束を決めることの大切さについて話されました。

親子での講座の後、保護者のみを対象として、親は我が子にどう接したらよいかを考える講座が開かれました。長澤先生からは、「フィルタリングは親の義務。」「普段から、我が子から相談される関係をつくることが大切。」「親子で言い分が違うのは当たり前。大切なのは、親子で一緒に話し、考えること。」「情報モラルは、子どもが自分でつくるもの。想像力や経験が必要。」などとたくさんのアドバイスがありました。

浅羽東小学校では、今回の6年生だけでなく、下学年対象のメディア講座も計画しています。情報モラルを育てる取組は、様々な発達段階に応じて繰り返しおこなうことが大切です。情報モラルが備わった子は、浅羽東小学校の目標でもある「自分も相手も大切にする子」だと思います。それを目指して、これからもご家庭と協力しながら取り組んでいきます。

5月7日のブログ記事で、教科の基礎的な内容を中心に学習する「モジュール学習の時間」についてご紹介しました。浅羽東小学校では、この時間を使って、もう一つの取組をおこなっています。それが、「東っ子チャレンジ」です。

「東っ子チャレンジ」とは、子どもたちが普段活用しているAIドリル「ドリルパーク」の中から、国語・算数の問題を10問~20問程度出題し、その定着を確かめる活動のことです。国語と算数を2週間おきに実施します。担任が事前に出題範囲を子どもたちに伝えておくことで、子どもたちは、合格(正答率9割)を目標にチャレンジします。日々少しずつ取り組んだことが身に付き、その結果として合格することで、子どもたちの主体的な学びを促し、自信につなげることをねらいとしています。1回で合格できなかった場合は、再チャレンジする機会をつくります。

この取組は、子どもたち一人一人の学習状況を把握し、私たち教員の学習指導の方法を見直すきっかけにもなります。そして、すべての子どもたちが「わかった!」「できた!」と思えるよう、授業改善につなげます。

今日は、第1回「東っ子チャレンジ」の日で、国語の問題に取り組みました。今回のチャレンジに向けて、昨日の家庭学習で、漢字の書き取りを普段より多く書いてきた子もいました。早速、主体的な姿が見られ、うれしく思いました。取り組んだ解答用紙は、月に1度、ファイルに綴じてご家庭に持ち帰ります。ご家庭でもぜひご確認いただき、頑張りと励ましの声掛けをお願いいたします。また、今まで以上に家庭学習でのAIドリル「ドリルパーク」の活用が進むことを願っています。次回の「東っ子チャレンジ」は、2週間後の5月28日に、算数を実施します。

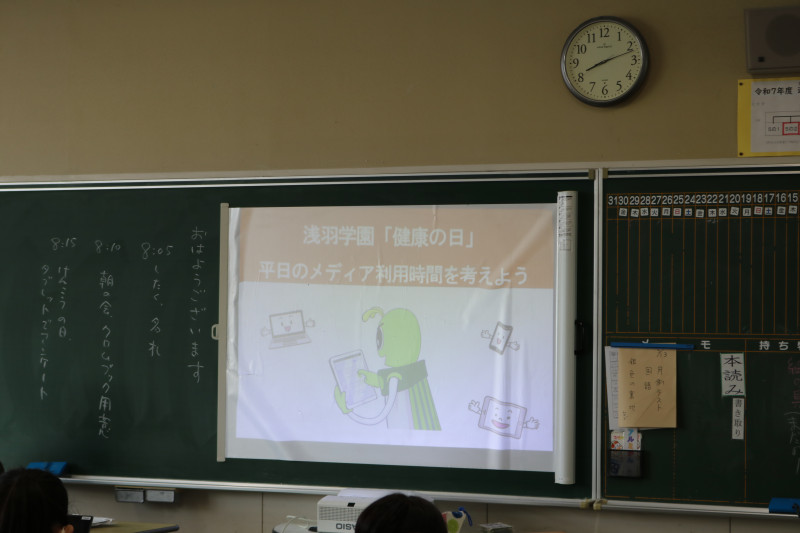

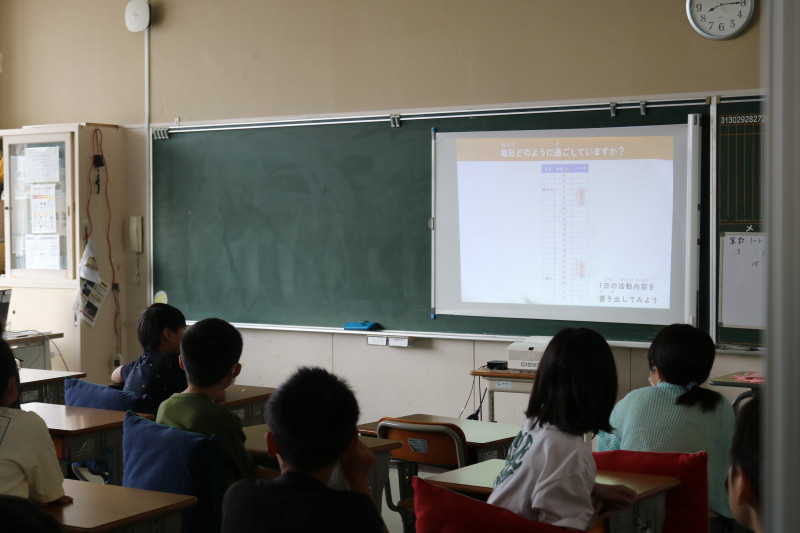

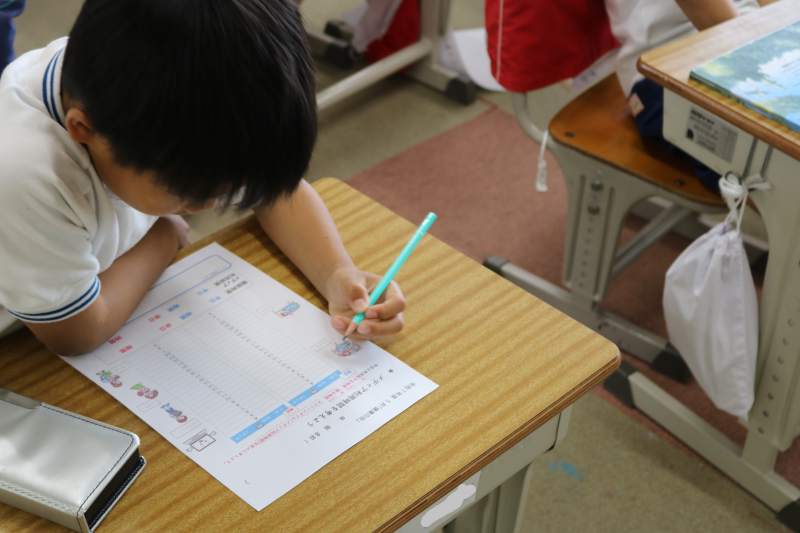

今日は、月に一度の「健康の日」でした。浅羽学園内の小中学校は、共通の内容で取り組んでいます。その理由は、健康づくりは家庭とともに取り組んでこそ効果が上がるからです。小学校1年生から中学校3年生までの子どもたちが、9年間を通してよりよい生活習慣を通して健康な心と体をつくっていけるように、様々な健康に関する取組をおこなっています。

今日は、「メディアの利用時間を考えよう!」と題して、平日のメディア(ゲーム・スマホの動画・テレビなど)の利用時間を振り返りました。一日の中で、どの時間帯でメディアを利用しているか、表に書き込んで、時間を確かめました。また、メディアの利用について家族と約束事を決めているかも振り返りました。

また、メディアの利用で、目が疲れていないか、睡眠不足で昼間眠気を感じていないか、疲れた時に何か取り組んでいることがあるかも、個人でチェックしてみました。

今日の振り返りをもとに、今後、家族と、メディアの利用時間や寝る時刻などの約束事について相談してみましょう、と子どもたちに話しました。御家庭では、お子さんとぜひメディアの利用について話し合っていただきたいと思います。

最近では、SNSが子どもに与える影響を心配する声をよく聞きます。海外では、子どもの利用について規制に取り組もうとしている国もあります。SNSを含めたメディアとどう付き合うのかは、大きな課題の一つです。これだけAIが発達し、インターネットが普及してきた世の中で、今後子どもたちをどう守るか、また、子どもたち自身がどんな力を身に付けなければならないのか、保護者や地域の皆さんと一緒に考え、取り組んでいかなければなりません。今日の「メディアの利用時間を考えよう!」の活動が、そのきっかけになればと思います。

今日は、3年生が「グリーンピースのさやむき体験」をさせていただきました。袋井市教育委員会では、「日本一みらいにつながる給食」を掲げ、健やかな体づくりの推進事業として、学校給食を通して、望ましい食習慣を身に付けることを目標としています。そのために、担任や栄養教諭・栄養士による食育指導を、袋井市内の全小中学校で進めています。地元の農家と連携した食材の調達や、食材を作る人、給食を作る人、そして給食をいただく子どもたちや教職員が、お互いの顔の見える関係を大切にした取組をおこなっています。

今日は、袋井市の栄養士さんが、浅羽東小学校にグリーンピースを大量にもってきてくれました。まず、さやのついた野菜について、さやごと食べられるものと、さやをむいて食べるものがあることや、乾燥前は「野菜」で、乾燥したら「豆」という分類になることなどを教えてもらいました。また、袋井市の農家の山本さんが、グリーンピースを作っている様子を動画で見せてもらいました。

そして、いよいよ、グリーンピースのさやをむく体験をしました。筋を取って開いて中のグリーンピースを取り出していきます。子どもたちは、始めは難しそうでしたが、少しずつ慣れてきて、次々とさやをむいていきました。最終的に、全員で3kgのグリーンピースを取りました。

明日の給食は、3年生がむいたグリーンピースを使った給食の献立が出されます。どんなふうに調理されて給食として出されるのか、とても楽しみです。子どもたちも、「今日の給食に、ぼくたちがむいたグリーンピースが出たよ。」と食材を身近に感じられることでしょう。そして、地元の農家の山本さんの作ったグリーンピースをおいしくいただけることに、感謝の気持ちをもち、これからも食への関心を高めてほしいと思います。

「福祉って、何ですか?」皆さんは、そう聞かれて何と答えますか?

4年生では、総合的な学習の時間に、福祉について学習しています。今日は、袋井市社会福祉協議会の職員の方を講師に招いて、福祉の考え方について学びました。

「町で、子どもが郵便ポストに郵便物を投函しようとしています。でも、投函口に手が届かなくて困っています。皆さんは、どうしますか。」こんな職員の方の質問に、子どもたちはこんなふうに答えました。「背が高い人が、子どもの代わりに手紙を投函してあげる。」「郵便ポストの前に踏み台を取り付ける。」「郵便ポストの低い位置にも投函口を作る。」人が人に対して直接優しくする方法と、人に優しい設備にすることの二つが考えられます。職員の方は、このように「普段の暮らしを幸せにできることが福祉なんですよ。」と教えてくれました。なるほど、「ふ・く・し」は、「ふだんの・くらしを・しあわせに」ですね。

4年生の子どもたちは、普段の暮らしがどうすれば幸せになるのか、どんなところに不便さや苦労があるのか、これからの授業で考えていきます。次回の総合的な学習の時間では、白杖やアイマスクを使って、体験的に学ぶ授業をおこないます。「自分も相手も大切に」という浅羽東小学校の目標に向かって、想像力を働かせながら学んでいけるとよいと思います。