今日は、待ちに待った運動会でした。朝、前夜までの雨は上がりましたが、運動場のコンディションが心配でした。そこで、運動場の水を吸い取り、開会を1時間遅らせ、プログラムを精選することで、何とか運動会を行うことができました。

運動場は、水をたくさん含んでいましたが、職員とともに、数名の保護者の方と地域の方がボランティアで雑巾で水を吸い出してくださいました。そのおかげで、走路は整備され、徒競走や表現運動ができるようになりました。早朝から、ボランティアで作業をしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。

いよいよ競技が始まりました。徒競走では、ゴールに向かって全力疾走。どの子も、力いっぱい走る姿がとても格好いいと感じました。そして、1・2年生のダンス、3・4年生のソーラン、5・6年生のフラッグ(旗)を使った表現では、笑顔で楽しそうに踊る子、真剣な表情で勇ましく踊る子、きびきびとテンポよくリズムに乗って全身で表現する子など、一生懸命表現している姿に感動しました。

応援では、赤組白組どちらも、応援団長を中心に、応援リーダーがみんなを引っ張ってくれました。からだ全体で声を張り上げて仲間を応援している姿は、とても気持ちの良いものでした。

今日は、徒競走だけの得点で白組がリードしましたが、10月28日(火)には学年団ごとの僥倖種目、縦割り班による大玉転がしをおこない、勝負が決まります。続きが楽しみです。

運動会の開催にあたり、子どもたち一人一人の活躍に声援を送り、励ましてくださった保護者の皆さん、地域の皆さん、本当にありがとうございました。これからも、子どもたちのがんばりを温かく見守り励ましていただけたらと思います。

いよいよ明日は、浅羽東小学校の運動会です。天候が心配ですが、何とか開催できることを祈っています。

浅羽東小学校の運動場はとても広く、土も柔らかくて思い切り運動ができる環境です。でも、運動場のトラックやフィールド内には草が生えていて、見た目にも運動する上でも改善が必要でした。

そこで、昨日、スポーツ委員会主催の、「全校草抜き大会」が開かれました。前日までの雨で地面が柔らかくなり、ちょうど草を抜きやすくなっていました。子どもたちは、一生懸命に草抜きをして、あっという間に運動場がきれいになっていきました。「こんなに抜けたよ!」とうれしそうに見せてくれる子もいて、たった10分間で、大袋4つ分の草が取れました。

そして前日となった今日は、5・6年生が会場の準備をおこないました。各係に分かれて、机やいすの準備、ライン引き、用具の準備、開閉会式やアナウンスのリハーサルなどをおこないました。5・6年生が協力して、全校のために一生懸命準備をしてくれました。どきどきわくわくしながらも、「さあ、いよいよ始まるぞ!」と、心の準備も整ってきたのではないでしょうか。

明日の運動会では、準備が整った運動場で、精一杯競技や演技に取り組む子どもたちの姿を見るのが楽しみです。保護者の皆さん、地域の皆さん、応援をよろしくお願いいたします!

浅羽学園では、交流活動の一つとして、中学1年生が学園内の全小学校に出向いて、絵本の読み聞かせをおこなう「中学生先生の読み聞かせ」をおこなっています。

昨日は、浅羽東小学校にも、浅羽中学校の1年生が来校し、すべての学級に入って、15分間読み聞かせをしてくれました。生徒たちは、数名ずつのグループになり、交代で絵本を読んでくれました。絵本を選ぶところから計画し、あらかじめ決まっていた学級の子どもたちに合う絵本を探して読んでくれました。

小学生の子どもたちは、「中学生先生」が読む絵本をじっと見つめて、物語の世界を楽しんでいました。また、教室などで知っている中学生に会うと、自分から近寄っていき、笑顔で言葉を交わしたりハイタッチをしたりしていました。小学生にとっても、とてもわくわくする時間を過ごせました。

このブログでも、何度か「中学生先生」についての記事を紹介してきました。中学生の生徒にとっては、読み聞かせや学習支援などの交流活動によって、自分の成長を実感できる機会となります。小学生とふれあい、笑顔で喜んでくれる小学生の役に立てたことに充実感を感じてくれています。一方、小学生は、立派な中学生の言動を見て、「あんなふうになりたい」とあこがれを抱くことができます。

11月末には、浅羽中学校の説明会があり、6年生が授業や学校内の様子を見学して、入学への期待を膨らませる機会となります。これからも、浅羽学園では、様々な交流活動を通して、幼小中12年間の学びをつないでいきます。

袋井市では、袋井市立図書館と学校給食センターがコラボして、年1回「おはなし給食」があります。物語に出てくるおいしそうな料理が、給食で再現されて、献立として子どもたちに提供されます。物語のストーリーや登場人物、料理などを通して、食の体験を豊かにすることがねらいです。

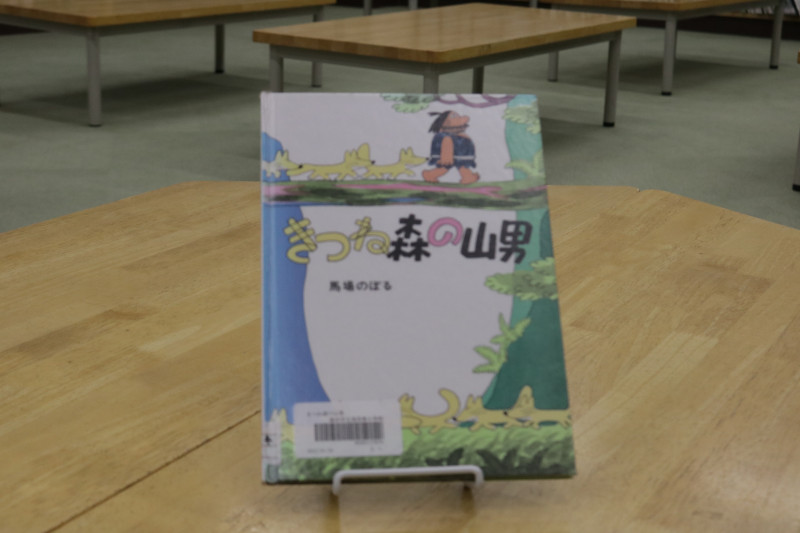

来週10月29日(水)は、「おはなし給食」が提供される日です。今日は、その日の料理にちなんだお話を、学校図書館司書の若野さんが読んでくれました。給食の時間に放送で読んでくれたのは、『きつねの山男』というお話です。

絵本の中で、山男が、「まず、大根を輪切りにぶったぎるだ。それを煮るだ。煮えたらば、みそのたれをつけて食うだ。」と、「ふろふき大根」の作り方を説明しています。若野さんは、「29日の給食はどんな料理が出るかな? 楽しみだね。」と子どもたちに投げかけていました。

急に気温が下がり、鍋料理やおでんがおいしい季節になりましたね。大根は、鍋料理やおでんの主役です。ご家庭でも、ぜひお子さんと大根の料理をお楽しみください。

なお、浅羽東小学校の図書館には、新しい本がたくさん入りました。読書の秋です。本の楽しさも一緒に味わえるとよいですね。

10月10日の「学校ブログ」で、2年生の生活科で、定期バスの乗り方を学習した様子を紹介しました。この学習では、公共の乗り物に乗ってマナーやルールを学んだり、それを支えてくれる人がいることを知って大切に使おうとしたりすることを学びます。

10月17日(金)には、2年生が実際に定期バスに乗って、浅羽図書館に行く活動をおこないました。子どもたちは、学校から歩いて最寄りのバス停まで行き、バスを待ちました。待っている時も交通安全に気を付けて、整然と並ぶことも勉強です。

いよいよバスが来て、うれしさと緊張の表情でバスに乗り込みました。バスの中でも、バス会社の方が教えてくれたとおりに、整理券を取り、運賃箱で料金を確かめました。他のお客さんの迷惑にならないように、マナーを守って過ごしました。バスが目的のバス停に近づくと降車ボタンを押し、バスが止まってから運賃箱に整理券とお金を確実に入れて、運転手さんにお礼を言ってバスを降りました。

たったこれだけの活動ですが、①公共の定期バスに乗るための様々な手順を守る、②周囲を気遣いながら過ごす という大変貴重な体験となりました。また、バスで人を安全に運ぶ仕事をしている運転手さんに感謝の気持ちをもつことも大切な学習です。この後、浅羽図書館で本を探して読む活動も行いましたが、公共の図書館でも、バスを利用する時と同じように、マナーやルールを守ることを学びました。

これからも、公共の場での過ごし方やそこで働く人への関心をもち、この日の学習を思い出して利用できるとよいと思います。学習を支えてくださった静鉄バスの皆さん、浅羽図書館の皆さん、保護者ボランティアの皆さん、ありがとうございました。

昨日までの雨が上がり、秋空のもと、1週間後に迫った運動会の総練習が行われました。雨の影響で2日遅れの総練習となりましたが、子どもたちは本番を想定して、真剣に臨みました。

今日の内容は、主に開会式と閉会式のリハーサルでした。委員会の係の児童や応援団員などは、式の中で役割を確認する機会となりました。全校児童にとっては、息を合わせて声を出したり移動したりする場面もあり、全体の動きをしっかりと確認できました。

運動会は、子どもたちが主体となって進めていくため、今日の総練習では、まだぎこちない動きのところもありました。でも、そういう経験を通して、自分で考えて行動し、よりよいものにしていけるよう、あと1週間で子どもたちを支えていきたいと思います。

当日は、子どもたちが主役になり、力一杯走ったり踊ったりする姿を、保護者の皆さんや地域の皆さんにご覧いただけることを楽しみしています。ご家庭でも、頑張るお子さんをぜひ励ましていただけたらと思います。

今日は、今年度6回目の出前読み聞かせがありました。保護者や地域のボランティアの皆さん、教員が各学級に入り、読み聞かせをおこないました。

今回も、読み手が子どもたちに合った本を選び、読み聞かせをしてくれました。最近は運動会の練習が本格化していて、どちらかというと「動」の活動が多くあり、何となく落ち着かない面もありました。そんな中、今日の読み聞かせの時間は、みんなが本に聞き入り、しっとりとした「静」の活動となりました。どんな時でも、静かに心を落ち着かせてゆったりとした時間を過ごすことは大切です。

絵本や紙芝居などの物語の世界に浸り、想像力を膨らませてお話を聞く時間は、とても貴重な時間です。これからも「動」と「静」のめりはりをつけて、どちらも大切にしていきたいと思います。読み聞かせボランティアの皆さん、ありがとうございました。

今日は、運動会総練習の予定でしたが、昨夜からの雨が予想より長引き、運動場のコンディションも悪く、残念ながら17日(金)に延期となりました。やる気満々だった子どもたちも残念そうでした。

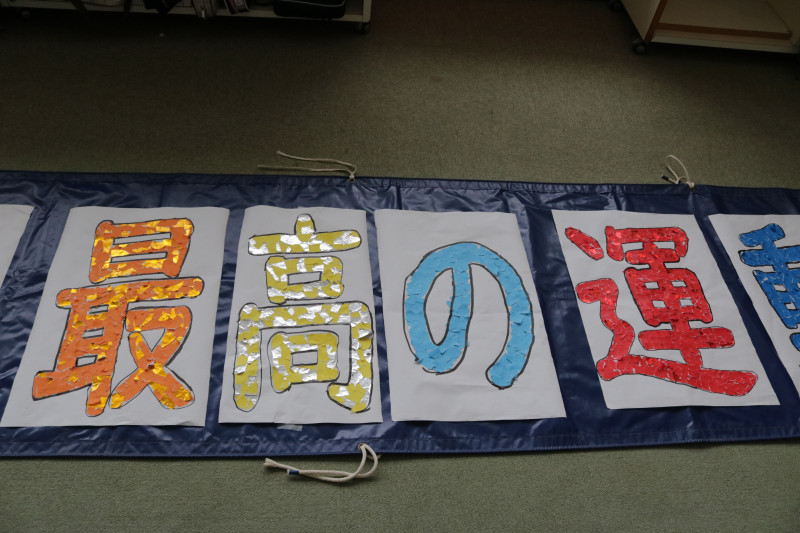

総練習は持ち越しとなりましたが、スローガンの看板が完成しました。今年の運動会のスローガンは、『きずな深まる最高の運動会』です。このスローガンは、9月初めに各学級と委員会の代表者が集まっておこなわれた「青空会議」で話し合われ、青空委員会で最終決定しました。看板は、一文字ずつ各学級で分担し、子どもたちが文字の枠に色紙を貼り付けて完成させました。

競技や演技、応援などを通して、お互いの絆を深め、思い出に残る最高の運動会を創り上げよう、という願いが込められています。本番だけでなく、これまでの準備や練習の段階でも、一生懸命にがんばる姿がたくさん見られ、絆を深めています。本番まであと10日。「今」を大切にして、運動会に臨んでほしいと思います。スローガンは、当日、運動場東側のサッカーゴールに掲げられる予定です。

「対話を通して考えを深め、自らの学びを自覚する子の育成」

浅羽東小学校では、このことを授業づくりの研究主題に掲げ、日々、子どもたちにとって学ぶことが楽しいと思える授業づくりに取り組んでいます。袋井型授業は、①「?型学習課題の設定」②「対話と議論」③「振り返り」の3つのポイントを学習過程に設定しておこないます。浅羽東小学校では、袋井型授業づくりを日々心掛け、子どもたちの考える力を育てています。

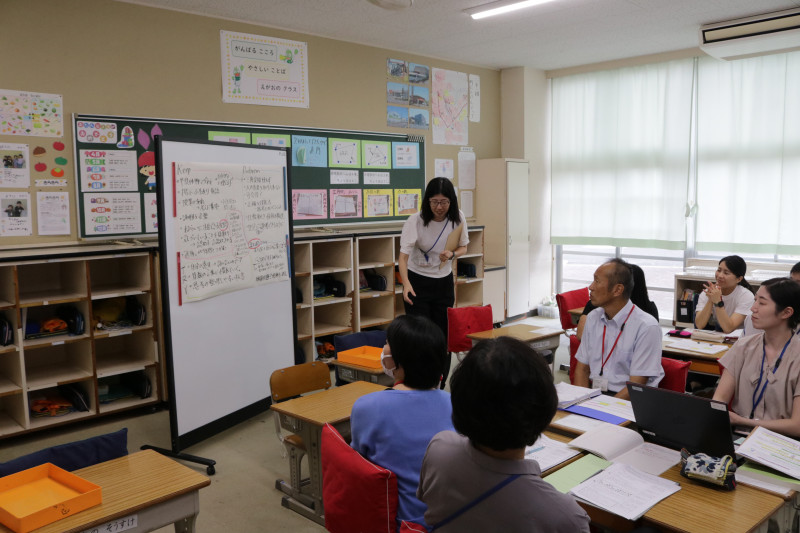

10月8日(水)には、静西教育事務所地域支援課の指導主事2名を招き、2つの授業研究を行いました。公開したのは、2年生の算数『三角形と四角形』の授業と、5年生の国語『たずねびと』の授業です。教員と指導主事が二つの教室に分かれて、それぞれ参観しました。

子どもたちが下校後、授業について研究協議をおこないました。授業のねらいは明確だったか、学習課題に対するまとめができていたか、学びを深めるための支援は適切だったか、など、視点に沿って授業を振り返り、議論しました。最後に、指導主事から、授業のよかったところ、改善が必要なところ、今後の授業づくりで生かしていくとよいことなどを指導していただきました。

私たち教員は、日々、子どもたちとともに成長していかなくてはいけません。今日からまた、よりよい授業づくりに向けて、お互いに腕を磨き合っていきたいと思います。

2年生の生活科の学習では、公共の乗り物に乗ってマナーやルールを学んだり、それを支えてくれる人がいることを知って大切に使おうとしたりすることを学びます。今日は、静岡鉄道の方が浅羽東小学校に来てくださり、バスの乗り方について教えてくれました。

まず、バスの乗り方やバス停での待ち方、車内での過ごし方などについて、教室で説明を受けました。その後、外に出て、実際にバスに乗り、乗り方を確かめました。運賃表の見方、運賃の払い方などを体験を通して学びました。子どもたちは、1台のバスに70人以上乗れることにも驚いていました。

10月17日(金)には、実際に路線バスに乗って、浅羽図書館に行く予定です。学習したことを生かして、ルールやマナーを守り、安全に出かけられるとよいと思います。静岡鉄道の皆さん、ご協力ありがとうございました。

今日は、赤組、白組に分かれて、全校児童がそろって運動会の応援練習をしました。応援団の子どもたちは、気合十分で前に立ち、大きな声で応援をリードしました。その応援団の元気に負けじと、みんなで声をそろえて力いっぱい応援しました。

短い時間での応援練習でしたが、みんなが心を一つにした充実した時間となりました。運動会まであと2週間。競技だけでなく応援も、どこまで盛り上がるか楽しみです!

今年の運動会は、初めての縦割り種目「大玉送り」が加わりました。今年度から縦割り活動が始まり、1年生から6年生の異学年による24グループの縦割り班で、掃除や遊びなどの活動をおこなっています。

10月25日(日)の運動会では、各学級の子どもたちが、縦割り班ごとに赤組と白組の2チームに分かれて戦います。今年の運動会は、縦割り班の絆がより深まります。

そんな中、今年の競技の目玉の一つは「大玉送り」です。まず、縦割り班のメンバーが運動場のトラックに沿って2列で並びます。そして、列の間を協力して大玉を送り、どちらが早くゴールするかを競います。応援団のメンバーは、大玉の横に付いて走り、大玉が列の横にはみ出した時に元に戻す役割があります。

昨日おこなわれた練習では、大玉を使わず、並び方と大玉を送るイメージを確認しました。来週15日(水)の総練習では、本番と同じように、大玉を使って競技のリハーサルをします。縦割り班による戦いが、どんな戦いになるか楽しみです。

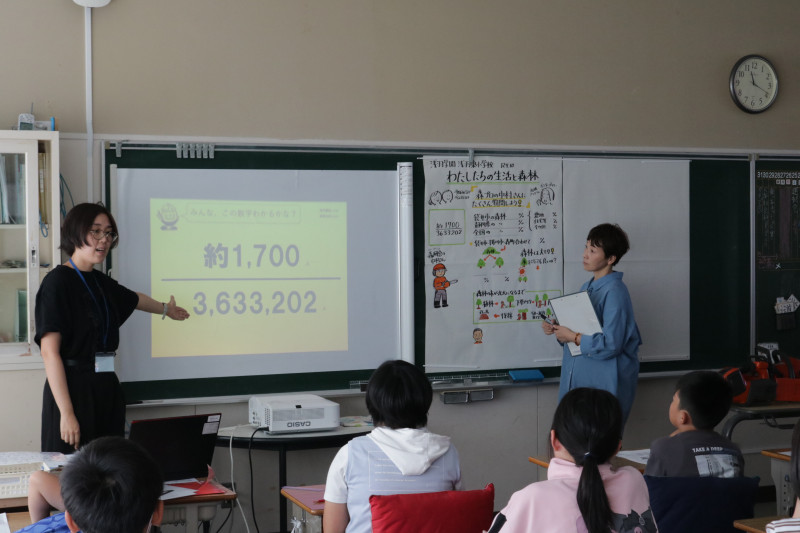

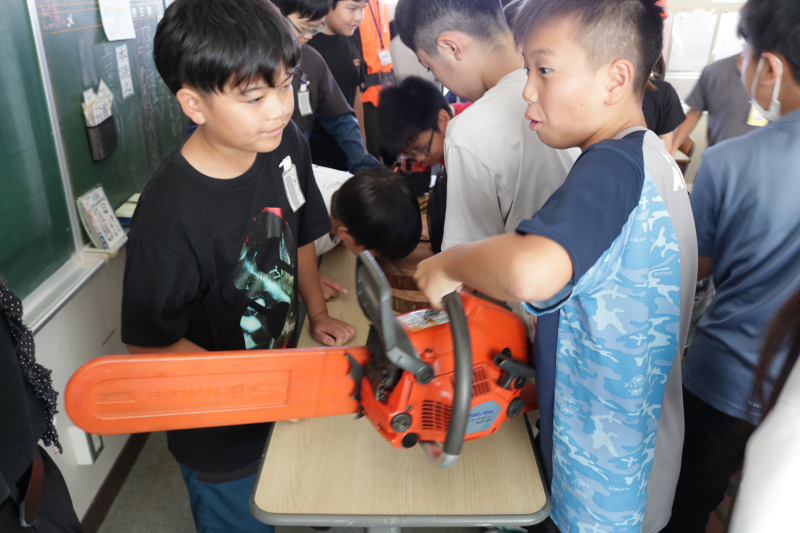

5年生の社会科「わたしたちの生活と森林」の学習では、森林とわたしたちの生活とのつながりを考え、自分に何ができるかを考えます。今日は、静岡県グリーンバンクの皆さん、森のプロフェッショナルである「きこり」の中村さん、袋井市役所の方が浅羽東小学校に来てくださり、「森林ESD」の出前授業をしてくださいました。

まず、森林についての知識を学びました。静岡県で木を切る仕事をしている人は約1700人で、県民の0.1%にも満たないことを教えていただきました。また、袋井市の森林面積は、土地の約20%で、他市と比べると少なくなっています。でも、袋井市には、太田川や原野谷川などの川が流れ、森林とつながっていることを知りました。また、森林には、「人工林」と「天然林」があることも教えていただきました。

次に、森のプロフェッショナル、森プロの中村さんに、子どもたちからたくさんの質問を投げかけました。

「なぜ目立つ色の服を着ているのですか。」

「1年で何本ぐらい木を切るのですか。」

「なぜ森プロになろうと思ったのですか。」

「森でシカやイノシシ、クマに会ったらどうするのですか。」

「森の中で迷子にならないのですか。」

「女性の森プロはいますか。」

中村さんは、笑顔で子どもたちの一つ一つの質問に丁寧に答えてくれました。子どもたちは、その答えに「えー!」「そうなんだ!」「すごい!」と驚きの連続でした。

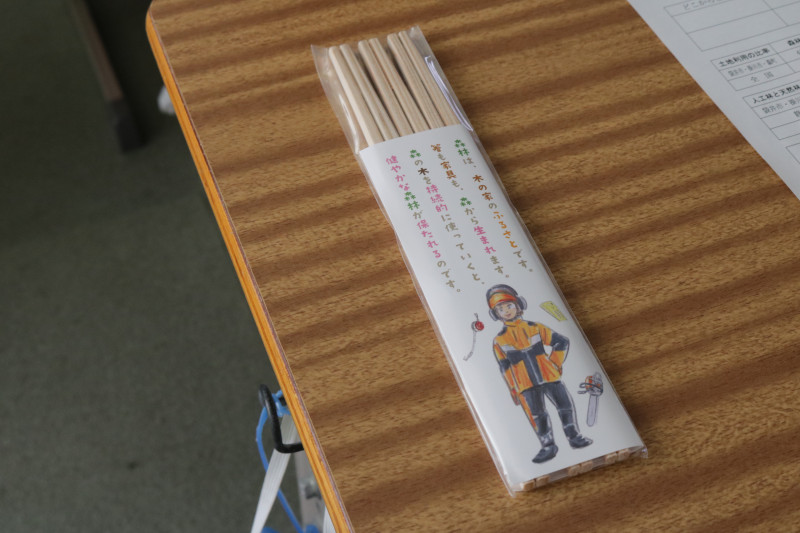

最後に、中村さんから5年生に「森林を守る仕事に関心をもってくれてありがとう。森林は私たちや生き物のの命を守ってくれています。森林を大切にするために、私たちの後に続いてくれる人がいたらうれしいです。」とメッセージをいただきました。そして、伐採した杉の端材で作った割りばしを全員にプレゼントしてくれました。授業後には、道具を触らせていただいたり、中村さんと直接話したりすることができました。

今日の授業で、子どもたちは森林を身近に感じることができました。これからの生活で、森林を守るためにはどうしたらよいか、自分にできることは何かを考え、行動していけるとよいと思います。出前授業をしていただいた皆さん、貴重な体験をありがとうございました。

「おはようございます!」いつもの朝の風景が、今日は少し違っていました。浅羽中学校の生徒が、東小の青空委員会の子どもたちと一緒に、正門の横に立ってあいさつ運動をしてくれました。中学生のお兄さんたちが小学生に笑顔であいさつをすると、小学生も元気よく「おはようございます!」とあいさつを返していました。

浅羽学園では、中学3年で生徒会役員を中心として生徒が小学校を訪れて、「小中合同あいさつ運動」をおこなっています。今週は、5日間日替わりで3人ずつ参加してくれます。

中学生があいさつ運動に加わると、いつもと雰囲気が変わり、いつも以上に元気のいいあいさつが響きました。浅羽学園では、小学生と中学生の交流がいろいろな場面でおこなわれています。異年齢の子どもたちが、あいさつを通してよさを見つけたりあこがれをもったりすることができるとよいと思います。そして、あいさつの輪が広がっていくことを願っています。中学生の皆さん、明日からもよろしくお願いいたします。